2009年12月24日

聖山・あがりこ伝説~元日登山・2

聖山・あがりこ伝説~元日登山・2

09年1月1日 記録者:木偶野呂馬 同行者:じゅんちゃ氏

元日の朝,虫倉山に登った後,じゅんちゃが『もう1つやろうよ』と言い、聖山に登る。思いがけずそこでブナの『あがりこ』を見る。

いつごろ切られてこうなったのか・・,かつてこの山は何もない平原だったと聞くが、おそらくそれは戦後の皆伐時代の所業なのかもしれない。しかし、こう言う風に胸高の位置から無数の株が立ち上がるのは、普通は意図的に彦生えが出るのをねらったものとしか考えられない。

即ち、薪炭材等として樹木を利用する場合,根元から伐採すると新しく植えなおすか、植栽に寄らず天然更新に期待するしかなく、植栽の場合は30年以上かかるし、ブナの天然更新などは考えられもしない。それが、胸高で伐ってそこから発生する彦生えが成長するのを利用すれば15~20年で再び利用できるのだ。

これを萌芽更新と言い、場所を少しづつ変えて行けば15~20年後にはまた元に戻って彦生えを利用できると言う訳で、古くからコナラやクヌギなどの林は薪炭材や堆肥として利用され、里山はこのように人々が管理することで維持されてきた。

聖山でブナのあがりこが見られるのは意外なことだ。それはブナという木が人々の生活圏の中で共生するコナラやクヌギ等と違って1300m以上の高山でしか見られない木であり、そこは必ずしも里山とは言い難い山であること,また奥山のブナはパルプとして伐られることはあっても薪炭材にするためにわざわざ苦労して1400m余りもの高所に伐り出しに行くとは考えにくいこと等に因る。さらに言えば、萌芽更新の場合は『もやわけ』と言って無数にある萌芽を2~3本だけ残して間引く作業が行われるので、このようにたくさんの彦生えが乱立することはない。

同じようなあがりこが松本市のすぐそばの戸谷峰でも見られたが、戸谷峰に至っては1600mもの高山であることから、さらに理解しがたい。

聖山と戸谷峰に共通するあがりこの不思議・・。両方とも一過性の伐採が行われたのではないか・・,と言う気がするが、何の目的でこのような伐り方がされたのか、これは立ち入って調べて見なくては・・,と思いながらそのままなっていたことである。

それはそれとして聖山のブナを存分に楽しんできた。聖山は高原状の山で、山頂付近は強い風に吹き晒らされる。このような場所では樹木は高く突出することを避け、平均の中に自己を埋没させることで生き延びようとするのでおしなべて丈が低く、細い幹をひょろひょろとくねらせる特徴的な姿を見せる。この点はブナも例外ではないが、それでもブナにはブナの風格がある。

200mほど下がった林道付近は見事なカラマツ林だった。冬は木々が葉を落とし林内のすべてを見渡せるのがいい。そこに雪があればさらに嬉しいではないか!

09年1月1日 記録者:木偶野呂馬 同行者:じゅんちゃ氏

元日の朝,虫倉山に登った後,じゅんちゃが『もう1つやろうよ』と言い、聖山に登る。思いがけずそこでブナの『あがりこ』を見る。

いつごろ切られてこうなったのか・・,かつてこの山は何もない平原だったと聞くが、おそらくそれは戦後の皆伐時代の所業なのかもしれない。しかし、こう言う風に胸高の位置から無数の株が立ち上がるのは、普通は意図的に彦生えが出るのをねらったものとしか考えられない。

即ち、薪炭材等として樹木を利用する場合,根元から伐採すると新しく植えなおすか、植栽に寄らず天然更新に期待するしかなく、植栽の場合は30年以上かかるし、ブナの天然更新などは考えられもしない。それが、胸高で伐ってそこから発生する彦生えが成長するのを利用すれば15~20年で再び利用できるのだ。

これを萌芽更新と言い、場所を少しづつ変えて行けば15~20年後にはまた元に戻って彦生えを利用できると言う訳で、古くからコナラやクヌギなどの林は薪炭材や堆肥として利用され、里山はこのように人々が管理することで維持されてきた。

聖山でブナのあがりこが見られるのは意外なことだ。それはブナという木が人々の生活圏の中で共生するコナラやクヌギ等と違って1300m以上の高山でしか見られない木であり、そこは必ずしも里山とは言い難い山であること,また奥山のブナはパルプとして伐られることはあっても薪炭材にするためにわざわざ苦労して1400m余りもの高所に伐り出しに行くとは考えにくいこと等に因る。さらに言えば、萌芽更新の場合は『もやわけ』と言って無数にある萌芽を2~3本だけ残して間引く作業が行われるので、このようにたくさんの彦生えが乱立することはない。

同じようなあがりこが松本市のすぐそばの戸谷峰でも見られたが、戸谷峰に至っては1600mもの高山であることから、さらに理解しがたい。

聖山と戸谷峰に共通するあがりこの不思議・・。両方とも一過性の伐採が行われたのではないか・・,と言う気がするが、何の目的でこのような伐り方がされたのか、これは立ち入って調べて見なくては・・,と思いながらそのままなっていたことである。

それはそれとして聖山のブナを存分に楽しんできた。聖山は高原状の山で、山頂付近は強い風に吹き晒らされる。このような場所では樹木は高く突出することを避け、平均の中に自己を埋没させることで生き延びようとするのでおしなべて丈が低く、細い幹をひょろひょろとくねらせる特徴的な姿を見せる。この点はブナも例外ではないが、それでもブナにはブナの風格がある。

200mほど下がった林道付近は見事なカラマツ林だった。冬は木々が葉を落とし林内のすべてを見渡せるのがいい。そこに雪があればさらに嬉しいではないか!

Posted by okirakutozan at

01:13

│Comments(0)

2009年12月24日

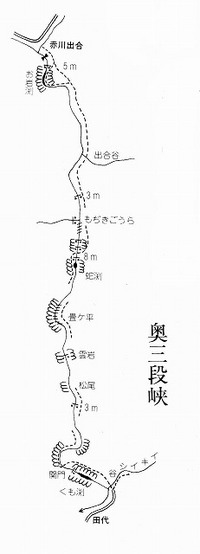

虫倉山

山姥伝説・虫倉山不動滝コース~元日登山・1

09年1月1日 記録者:木偶野呂馬 同行者:じゅんちゃ氏

2009年の元日登山は中条村の虫倉山(1378m)。

林道終点に車を止めて5:45発。知らない山なのでリードを相方のじゅんちゃにまかせっきりで暗い道をただついていくだけ。

6:34 木の間越しに東の空が赤く染まるのを見る。肝心な時にはいつも言うことを聞かないカメラをなだめすかしている間に相方から大きく遅れ、山頂に着いたのは日の出の後だった。

着く早々にお屠蘇をふるまわれる。虫倉山には2パーティー,約10名の先客が古典的な新年の宴を張っていた。すなわち60~70年代型の大きなコッヘェルに将棋の駒型の煤けたポリタンク,コンロだけは現代風のガスでつくるのはもちろん雑煮。油を持参してフライパンで揚げてから煮ているパーティーもあって本腰だ。1つは地元中条村,もう1つは信州新町からのパーティーで恒例の新年登山のようだ。

はじめから薄着で登ればよかったものを、バッチリかためて歩き始めたのでいつもより余分に汗をかいてしまった。思い切ってシャツを脱いで乾かす。

天候は悪くはないのだがめまぐるしく動くガスが山頂付近にあり、指呼の間の戸隠山はおろか、妙高・火打方面も白馬・北アルプス方面も展望が利かず、長居は無用と早々に下山する。

登りは5:45発,7:18着,1時間35分。下りは7:45発,8:35着,50分。

09年1月1日 記録者:木偶野呂馬 同行者:じゅんちゃ氏

2009年の元日登山は中条村の虫倉山(1378m)。

林道終点に車を止めて5:45発。知らない山なのでリードを相方のじゅんちゃにまかせっきりで暗い道をただついていくだけ。

6:34 木の間越しに東の空が赤く染まるのを見る。肝心な時にはいつも言うことを聞かないカメラをなだめすかしている間に相方から大きく遅れ、山頂に着いたのは日の出の後だった。

着く早々にお屠蘇をふるまわれる。虫倉山には2パーティー,約10名の先客が古典的な新年の宴を張っていた。すなわち60~70年代型の大きなコッヘェルに将棋の駒型の煤けたポリタンク,コンロだけは現代風のガスでつくるのはもちろん雑煮。油を持参してフライパンで揚げてから煮ているパーティーもあって本腰だ。1つは地元中条村,もう1つは信州新町からのパーティーで恒例の新年登山のようだ。

はじめから薄着で登ればよかったものを、バッチリかためて歩き始めたのでいつもより余分に汗をかいてしまった。思い切ってシャツを脱いで乾かす。

天候は悪くはないのだがめまぐるしく動くガスが山頂付近にあり、指呼の間の戸隠山はおろか、妙高・火打方面も白馬・北アルプス方面も展望が利かず、長居は無用と早々に下山する。

登りは5:45発,7:18着,1時間35分。下りは7:45発,8:35着,50分。