2009年11月24日

御岳山(2009.11.23)

小春日和に誘われて

2009年11月23日 栃木県宇都宮市郊外 御岳山 記録者 ぺんぎん隊副隊長

昨日の天気が嘘のように晴れ渡る空。ガラス越しに差し込む日差しがポカポカとして暖かい居間にいると何だかこうして家に居るのがもったいない様な気がして来る。「今日なら日光の山々も綺麗に見えているだろうなぁ・・・」そう思うと矢も盾もたまらずそれらの山々を眺めに行きたくなる。山を見るなら山が一番、ということで宇都宮市郊外に在る御岳山に登る事に決めて家を飛び出した。

御岳山は古賀志山と峰続きの岩山でその山頂は北西方向に展望が開けて足尾山塊から日光連山、高原山、那須連山が一望出来る。我が家からはJR宇都宮駅から西に続く「大通り」を一直線、思い立ってから一時間後には山頂に立てる手頃な山である。

城山西小学校裏手の駐車場に車を止めて登山道に入る。杉の木立に差し込む日差しがキラキラして眩しいくらいだ。滝神社脇の岩壁に取り付くクライマー達の姿を横目に小石がゴロゴロする涸れ沢上の登山道を歩く。ここから稜線までは急登が続くが一気に高度を上げるルートは時間の短縮になる。

城山西小学校裏手の駐車場に車を止めて登山道に入る。杉の木立に差し込む日差しがキラキラして眩しいくらいだ。滝神社脇の岩壁に取り付くクライマー達の姿を横目に小石がゴロゴロする涸れ沢上の登山道を歩く。ここから稜線までは急登が続くが一気に高度を上げるルートは時間の短縮になる。

稜線まで詰めて古賀志山山頂との分岐を左に取れば鉄の梯子を一登りして御岳山山頂に到着する。

残念ながら日光連山の高峰の頭には雲が絡んでいたが、秋の高い青空にポッカリと浮かんだ雲もまた良しと言ったところ。

男体山の左に控える栃木県最高峰である日光白根山が真っ白に雪化粧を施して一連の景色にアクセントを加えてくれている。

御岳山の山頂で日光連山を眺めながらのんびりとスケッチをする。一人でやって来た気楽さから時間を気にせずに陽だまりの中でひと時を過ごす。帰り際にお義理で古賀志山の山頂まで足を延ばしてから往路を下山。足元に生えるを木イチゴを一粒摘まんで渇いたのどを潤す。木イチゴの一粒一粒が日に照らされてキラキラ輝いていたのが印象的だった小春日和の軽登山だった。

是非ご参加下さい

2009年11月23日 栃木県宇都宮市郊外 御岳山 記録者 ぺんぎん隊副隊長

昨日の天気が嘘のように晴れ渡る空。ガラス越しに差し込む日差しがポカポカとして暖かい居間にいると何だかこうして家に居るのがもったいない様な気がして来る。「今日なら日光の山々も綺麗に見えているだろうなぁ・・・」そう思うと矢も盾もたまらずそれらの山々を眺めに行きたくなる。山を見るなら山が一番、ということで宇都宮市郊外に在る御岳山に登る事に決めて家を飛び出した。

御岳山は古賀志山と峰続きの岩山でその山頂は北西方向に展望が開けて足尾山塊から日光連山、高原山、那須連山が一望出来る。我が家からはJR宇都宮駅から西に続く「大通り」を一直線、思い立ってから一時間後には山頂に立てる手頃な山である。

城山西小学校裏手の駐車場に車を止めて登山道に入る。杉の木立に差し込む日差しがキラキラして眩しいくらいだ。滝神社脇の岩壁に取り付くクライマー達の姿を横目に小石がゴロゴロする涸れ沢上の登山道を歩く。ここから稜線までは急登が続くが一気に高度を上げるルートは時間の短縮になる。

城山西小学校裏手の駐車場に車を止めて登山道に入る。杉の木立に差し込む日差しがキラキラして眩しいくらいだ。滝神社脇の岩壁に取り付くクライマー達の姿を横目に小石がゴロゴロする涸れ沢上の登山道を歩く。ここから稜線までは急登が続くが一気に高度を上げるルートは時間の短縮になる。稜線まで詰めて古賀志山山頂との分岐を左に取れば鉄の梯子を一登りして御岳山山頂に到着する。

残念ながら日光連山の高峰の頭には雲が絡んでいたが、秋の高い青空にポッカリと浮かんだ雲もまた良しと言ったところ。

男体山の左に控える栃木県最高峰である日光白根山が真っ白に雪化粧を施して一連の景色にアクセントを加えてくれている。

御岳山の山頂で日光連山を眺めながらのんびりとスケッチをする。一人でやって来た気楽さから時間を気にせずに陽だまりの中でひと時を過ごす。帰り際にお義理で古賀志山の山頂まで足を延ばしてから往路を下山。足元に生えるを木イチゴを一粒摘まんで渇いたのどを潤す。木イチゴの一粒一粒が日に照らされてキラキラ輝いていたのが印象的だった小春日和の軽登山だった。

是非ご参加下さい

タグ :栃木

2009年11月21日

烏帽子山(2009.10.04)

日本一低い烏帽子山に登る

2009.10.04 烏帽子山@藤枝市 山援隊小生

何でもこの烏帽子山、日本で85座ほどある中で、最も低い108.8m。

今まで40年間知らなかったけど、地元のミニコミ誌で発見し、山援隊5人とバカなが隊隊長親子の7人で、日曜日の午後から出かけました。

登山口は南北1つずつ。

家からボチボチ歩きはじめ、普段は車で通り過ぎてしまう街並みを歩いてみることで、新しい発見があったりする。途中の公園で、ご飯を炊いてカレーを食べる。その間、隊員たちは公園で大はしゃぎ。食事を済ませると、バカなが隊隊長親子が合流し、烏帽子山山頂を目指す。

北側の登山口を探すも、なかなか見つからない。

地元住民でありながら、ナンとも情けない・・・

麓で美味しそうな枝豆を作っているご夫婦に聞くと、まさしく真横が登山口。

「美味しそうな枝豆ですね!」

「自分らで作っても、みんな、知り合いにくれちゃうだよ」

「いやぁ、その枝豆でビールをグビッとやりたくなっちゃいますねぇ」

と話をしながら、登りはじめる。

雑木林を抜けると、山頂下には小さな神社があり、そのすぐ上が山頂。

猫の額ほどの山頂だけど、故郷を見渡す景観はスバラシイ。

遠くに走る新幹線や東海道線に一喜一憂しながら、登りとは違う山道を下り、間違えながらも楽しく下りました。ちなみに反対側の登山道は、山頂付近が岩場だったので、こっちのルートの方が安全でした。

子どもたちも、ヘビが怖いだの、キノコがないだの、クワガタがいそうだの、それぞれに

キョロキョロしながら45分程の登山でした。

しかし、周りには原っぱが多いんですが、「マムシに注意!」の看板が何枚か立っていたので、本当に出てきたらシャレにならんなぁ・・・と思いました。

こうして自分の住む街の山を子どもたちと一緒にピクニック感覚で登っていこうかと思っています。

2009.10.04 烏帽子山@藤枝市 山援隊小生

何でもこの烏帽子山、日本で85座ほどある中で、最も低い108.8m。

今まで40年間知らなかったけど、地元のミニコミ誌で発見し、山援隊5人とバカなが隊隊長親子の7人で、日曜日の午後から出かけました。

登山口は南北1つずつ。

家からボチボチ歩きはじめ、普段は車で通り過ぎてしまう街並みを歩いてみることで、新しい発見があったりする。途中の公園で、ご飯を炊いてカレーを食べる。その間、隊員たちは公園で大はしゃぎ。食事を済ませると、バカなが隊隊長親子が合流し、烏帽子山山頂を目指す。

北側の登山口を探すも、なかなか見つからない。

地元住民でありながら、ナンとも情けない・・・

麓で美味しそうな枝豆を作っているご夫婦に聞くと、まさしく真横が登山口。

「美味しそうな枝豆ですね!」

「自分らで作っても、みんな、知り合いにくれちゃうだよ」

「いやぁ、その枝豆でビールをグビッとやりたくなっちゃいますねぇ」

と話をしながら、登りはじめる。

雑木林を抜けると、山頂下には小さな神社があり、そのすぐ上が山頂。

猫の額ほどの山頂だけど、故郷を見渡す景観はスバラシイ。

遠くに走る新幹線や東海道線に一喜一憂しながら、登りとは違う山道を下り、間違えながらも楽しく下りました。ちなみに反対側の登山道は、山頂付近が岩場だったので、こっちのルートの方が安全でした。

子どもたちも、ヘビが怖いだの、キノコがないだの、クワガタがいそうだの、それぞれに

キョロキョロしながら45分程の登山でした。

しかし、周りには原っぱが多いんですが、「マムシに注意!」の看板が何枚か立っていたので、本当に出てきたらシャレにならんなぁ・・・と思いました。

こうして自分の住む街の山を子どもたちと一緒にピクニック感覚で登っていこうかと思っています。

タグ :静岡

2009年11月19日

長峰山,そして四賀村を囲む山々

長峰山,そして四賀村を囲む山々

09年11月19日 長峰山&四賀村境界線 記録者:木偶野呂馬

安曇野市の東側,旧明科町に位置する長峰山は標高933.3mの低山ながら山頂からの眺めが素晴らしく、北は白馬三山から唐松岳,五竜岳,鹿島槍ヶ岳,爺ヶ岳,蓮華岳,餓鬼岳,燕岳,大天井岳,常念岳と続いて蝶ヶ岳,大滝山,鍋冠山に至る後立山連峰のすべてを見渡すことの出来る屈指の展望台である。

http://user.cnet.ne.jp/m/mt-chou/panorama/panorama.html

かつて(昭和45年)作家の川端康成と井上靖,日本画家の東山魁夷の3文化人がここに会して安曇野の心打つ風景と文化を熱く語り、『残したい静けさ、美しさ』と絶賛したことは有名な話しである。

ひとしきりそのアルプスの展望と眼下の明科・穂高の街並みを堪能して目を東側の山なみに転じると・・。

2003年春,松本市に合併する前の旧四賀村に居を構えたばかりの私の目は当然のように自分の住む四賀村とその境界線を追う・・。そしてあることに気づく。

それは、四賀村を取り囲む周辺市町村との境界線の山々のほぼすべてを見渡すことが出来ると言うこと,その境界線は、国道と県道を7ヶ所で横切るが、人家のある地域で他の市町村と接する所は2ヶ所しかなく、殆どすべてが山であること,しかも戸谷峰や入山,御鷹山等,1600mを越える有名,無名の山が6つもあると言うことである。

1つの村がこれほどの山を持つことは驚嘆に値することではないか・・。そこからそのすべての境界線を歩くことを思い立つ。

松本市との境界に位置する戸谷峰(1629m)にはすでに登っていた。戸谷峰から六人坊(1618m),三才山(1605m=みさやま)方面には縦走路がある。三才山から保福寺峠(1320m)までは林道,峠から二ッ石峰(1563m),入山(1626m通称けつだし山),御鷹山(1623m)を経てR143の会吉トンネル(990m)に至る長大な尾根には登山道がある。会吉トンネルからは大洞山(1315m),虚空蔵山(1139m)と登山道のある山が続く。何度か登ったことのある虚空蔵山から花河原峠を経て善光寺街道の立峠(1000m)を越えると明科町との境界,標高1000mから700mのの丘陵地帯になる。登山道は期待できないが境界線はほとんどピークを通っているので探せば道はあるだろう・・,と、大雑把な見通しを立てる。

当面にして一番の問題は長峰山からR143までの四賀村と豊科町との境界線とR143を横切って、善光寺街道の刈谷原峠,東山道の稲倉峠に至るラインの確定である。ここを歩いて踏み跡をつければ後はどうにかなると考え、当時の『あまってら少年団・冒険学校』の活動拠点であった矢の沢に最も近い地点を出発点として調査を開始した。

こうして始まった旧四賀村一周境界線ハイキングは5年がかりで2007年11月に完結した。今年,2年ぶりにその最終行程をアレンジして歩いたのが11月7日のバリエーションルートである。

合併して松本市の一部となり、その名が消えてしまった四賀村であるが、境界線のルートの魅力はいささかも変わらない。即ち、古道と杣道が錯綜する里山の道探し,薮山のルートファインディングの難しさとおもしろさ,地図の読解,急登,痩せ尾根,高山,岩場等々・・。

登山のあらゆる要素を兼ね備えたこのルートの魅力をさらに多くの人々に紹介すべく、新たな展開を企図して行きたいと考えている。

09年11月19日 長峰山&四賀村境界線 記録者:木偶野呂馬

安曇野市の東側,旧明科町に位置する長峰山は標高933.3mの低山ながら山頂からの眺めが素晴らしく、北は白馬三山から唐松岳,五竜岳,鹿島槍ヶ岳,爺ヶ岳,蓮華岳,餓鬼岳,燕岳,大天井岳,常念岳と続いて蝶ヶ岳,大滝山,鍋冠山に至る後立山連峰のすべてを見渡すことの出来る屈指の展望台である。

http://user.cnet.ne.jp/m/mt-chou/panorama/panorama.html

かつて(昭和45年)作家の川端康成と井上靖,日本画家の東山魁夷の3文化人がここに会して安曇野の心打つ風景と文化を熱く語り、『残したい静けさ、美しさ』と絶賛したことは有名な話しである。

ひとしきりそのアルプスの展望と眼下の明科・穂高の街並みを堪能して目を東側の山なみに転じると・・。

2003年春,松本市に合併する前の旧四賀村に居を構えたばかりの私の目は当然のように自分の住む四賀村とその境界線を追う・・。そしてあることに気づく。

それは、四賀村を取り囲む周辺市町村との境界線の山々のほぼすべてを見渡すことが出来ると言うこと,その境界線は、国道と県道を7ヶ所で横切るが、人家のある地域で他の市町村と接する所は2ヶ所しかなく、殆どすべてが山であること,しかも戸谷峰や入山,御鷹山等,1600mを越える有名,無名の山が6つもあると言うことである。

1つの村がこれほどの山を持つことは驚嘆に値することではないか・・。そこからそのすべての境界線を歩くことを思い立つ。

松本市との境界に位置する戸谷峰(1629m)にはすでに登っていた。戸谷峰から六人坊(1618m),三才山(1605m=みさやま)方面には縦走路がある。三才山から保福寺峠(1320m)までは林道,峠から二ッ石峰(1563m),入山(1626m通称けつだし山),御鷹山(1623m)を経てR143の会吉トンネル(990m)に至る長大な尾根には登山道がある。会吉トンネルからは大洞山(1315m),虚空蔵山(1139m)と登山道のある山が続く。何度か登ったことのある虚空蔵山から花河原峠を経て善光寺街道の立峠(1000m)を越えると明科町との境界,標高1000mから700mのの丘陵地帯になる。登山道は期待できないが境界線はほとんどピークを通っているので探せば道はあるだろう・・,と、大雑把な見通しを立てる。

当面にして一番の問題は長峰山からR143までの四賀村と豊科町との境界線とR143を横切って、善光寺街道の刈谷原峠,東山道の稲倉峠に至るラインの確定である。ここを歩いて踏み跡をつければ後はどうにかなると考え、当時の『あまってら少年団・冒険学校』の活動拠点であった矢の沢に最も近い地点を出発点として調査を開始した。

こうして始まった旧四賀村一周境界線ハイキングは5年がかりで2007年11月に完結した。今年,2年ぶりにその最終行程をアレンジして歩いたのが11月7日のバリエーションルートである。

合併して松本市の一部となり、その名が消えてしまった四賀村であるが、境界線のルートの魅力はいささかも変わらない。即ち、古道と杣道が錯綜する里山の道探し,薮山のルートファインディングの難しさとおもしろさ,地図の読解,急登,痩せ尾根,高山,岩場等々・・。

登山のあらゆる要素を兼ね備えたこのルートの魅力をさらに多くの人々に紹介すべく、新たな展開を企図して行きたいと考えている。

2009年11月17日

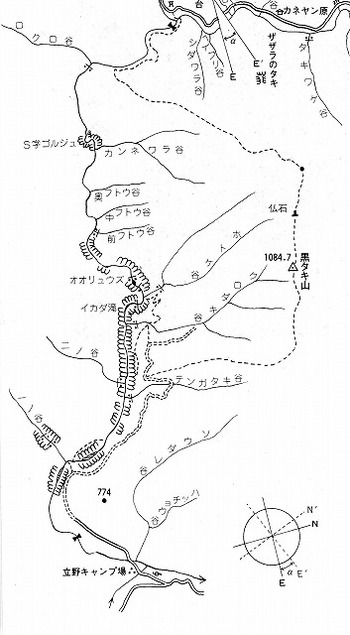

西中国山地・細見谷遡行

西中国山地・細見谷遡行記録

09年8月30日(日) 広島県廿日市市細見谷

記録者 木偶野呂馬 参加者6名(木偶+広島佐伯FHC5名)

8月30日(日)

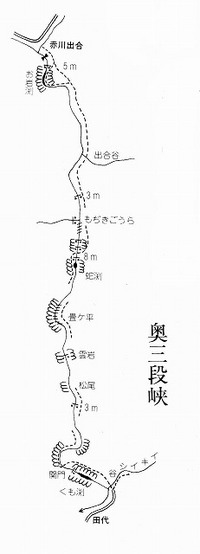

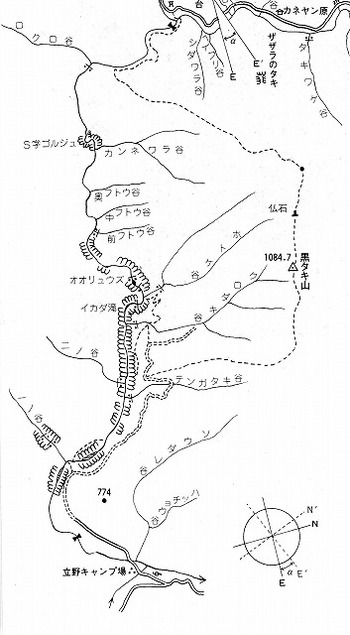

細見谷は広島県西部・西中国山地十方山北西の水越峠を源流とし、十方山と五里山の水を集めて両者の間を南西から東にと流れを変えながら下り、立野CP場のすぐ下流で吉和川に合流する長大な谷で、合流する吉和川は冠山を源流とする太田川の本流であり、最後は七つの川として広島市の顔となり瀬戸内海に注ぐ太田川の最上流部の川である。

細見谷の十方山と五里山の間を下る区間は平凡な小谷だが、流れを南から東に変えて十方山の西端をぐるりと廻りこむ辺りから様相を一変させ、険しいゴルジュの連続となる。滝が少なく落差こそないものの両側が切り立った陰鬱な谷はまさに廊下と呼ぶにふさわしいスケールで数度の泳ぎを強いられ、その泳ぎを楽しむのがこの時期ならではの魅力である。

8月30日(日)

広島佐伯FHCの8月山行・細見谷沢登りに参加のため、Gaku,Tomoko,Nobouの3名が前夜から入り口の立野CP場でキャンプ。広島から来たNakamoto,@ki,Tubasa君を合わせた6名で9:00にCP場を出発。

CP場のすぐ先の橋の手前から入渓する。左手にある養魚場に水を引き込む導水路の上を通って堰堤の上に出ると、そこから淡々とした河原がしばらく続く。最初の大淵はまだ泳ぐ気持ちになっていないので左側の岩場を登ってここを越える。しばらく進む辺り、渓相がいいので竿を出し釣りながら水線を歩いているうちに少し遅れる。

前方に泳ぎの準備をしているのが見えたのを目の片隅で見ながら釣っているといつの間にか誰もいなくなっていたので慌てて追いかけ、竿を持ったまま泳ぐ。片手泳ぎでちっとも進まず、その後は竿をしまって後を追うが渓相の誘惑に勝てず、再度竿を出してまた遅れる。

最初の泳ぎの少し先で左側から一の谷が入る。一の谷には滝があり、何人かがその滝を見に登っているのを待っているところで追いつく。

そこから渓は右に折れ、大きな岩とゴルジュの連続となる。高巻きのルートもあるが、一旦ぬれてしまえば泳ぐことにためらいはなく殆ど水の中を行く。うまい具合に倒木が橋になっている所もあれば急流で必死で泳いでもちっとも進まない場所もあり、楽しみながらゴルジュ帯を抜け、12:30に目標とするオオリュウズの1つ前のイカダ滝に到達。

イカダ滝は見るからに険悪な滝で、被っているのでこれを登るのは難しく、左岸を高巻くしかない。滝上に出ればオオリュウズを見ることが出来るが、釣りで足を引っ張ったために時間が押しており、そこまでとして少し戻った日当たりのいい岩場で昼食とする。

13:00発。帰りも泳ぎの連続であるが、@aki&Tomoko姉妹がザックに頭を乗せてラッコのように仰向けになってぷかぷかと浮いたまま流れに身を任せて下っているのには笑ってしまった。これが沢下りの醍醐味とでも言いたげである。

14:00一の谷通過。14:30立野CP場着。

泳ぎを満喫した沢歩きだったが、残念ながらビニール袋に入れておいたデジカメが湿気のためか使えなくなってしまい、防水機能の@kiのカメラまで故障して写真ナシとなった。

付:29日のkei一家,およびGaku夫妻らとのキャンプの記録

8月29日(土) 場所:広島県廿日市市吉和・立野キャンプ場

11:30にGaku夫妻と五日市を出発。13:00吉和でKei一家(夫人,男児1,女児2)と合流し細見小谷入り口の立野CP場に着く。

立野キャンプ場はオートキャンプ場ではないが車で荷物を運び込める安易さがあってシーズン中は渓流釣りや川遊びの利用者があるが、混み合うというほどではなく穴場である。照明つきの炊事棟ときれいなトイレ完備。

Kei一家とGaku夫妻はそれぞれ大型のテント、自分は登山用テントを張る。子煩悩のKei君がGaku夫妻と一緒に子ども達を川で遊ばせている間に竿を持って上流に探りに行くも小さなアマゴが数尾かかっただけですべて放流。

一旦戻って下流に向かい、本流に出た合流点で小さなアタリがあって合わせると強い引き。『ヤッタ!』と思った瞬間魚が横に走る。鋭く横に走る魚が何であるかはわかっているので乱暴に岸のたるみに寄せる。案の定,30cmあまりのスマートなイダ(ウグイ)である。猫またぎであるが、川魚を知らない子ども達に見せるためにキープして持ち帰る。

その頃から雨がポツリと来たかと思うとたちまち凄まじい土砂降りとなり、チャンス到来と粘ったがその後アタリがなく寒さに震えて納竿する。

夕刻,雨が小降りになった頃、十数人の若者のグループが来たので炊事棟をそのグループに譲り、屋根とテーブルのある休憩場で夕食の準備。翌日の細見谷遡行に参加するTomokoが加わって賑やかな夕食・夜宴となる。

09年8月30日(日) 広島県廿日市市細見谷

記録者 木偶野呂馬 参加者6名(木偶+広島佐伯FHC5名)

8月30日(日)

細見谷は広島県西部・西中国山地十方山北西の水越峠を源流とし、十方山と五里山の水を集めて両者の間を南西から東にと流れを変えながら下り、立野CP場のすぐ下流で吉和川に合流する長大な谷で、合流する吉和川は冠山を源流とする太田川の本流であり、最後は七つの川として広島市の顔となり瀬戸内海に注ぐ太田川の最上流部の川である。

細見谷の十方山と五里山の間を下る区間は平凡な小谷だが、流れを南から東に変えて十方山の西端をぐるりと廻りこむ辺りから様相を一変させ、険しいゴルジュの連続となる。滝が少なく落差こそないものの両側が切り立った陰鬱な谷はまさに廊下と呼ぶにふさわしいスケールで数度の泳ぎを強いられ、その泳ぎを楽しむのがこの時期ならではの魅力である。

8月30日(日)

広島佐伯FHCの8月山行・細見谷沢登りに参加のため、Gaku,Tomoko,Nobouの3名が前夜から入り口の立野CP場でキャンプ。広島から来たNakamoto,@ki,Tubasa君を合わせた6名で9:00にCP場を出発。

CP場のすぐ先の橋の手前から入渓する。左手にある養魚場に水を引き込む導水路の上を通って堰堤の上に出ると、そこから淡々とした河原がしばらく続く。最初の大淵はまだ泳ぐ気持ちになっていないので左側の岩場を登ってここを越える。しばらく進む辺り、渓相がいいので竿を出し釣りながら水線を歩いているうちに少し遅れる。

前方に泳ぎの準備をしているのが見えたのを目の片隅で見ながら釣っているといつの間にか誰もいなくなっていたので慌てて追いかけ、竿を持ったまま泳ぐ。片手泳ぎでちっとも進まず、その後は竿をしまって後を追うが渓相の誘惑に勝てず、再度竿を出してまた遅れる。

最初の泳ぎの少し先で左側から一の谷が入る。一の谷には滝があり、何人かがその滝を見に登っているのを待っているところで追いつく。

そこから渓は右に折れ、大きな岩とゴルジュの連続となる。高巻きのルートもあるが、一旦ぬれてしまえば泳ぐことにためらいはなく殆ど水の中を行く。うまい具合に倒木が橋になっている所もあれば急流で必死で泳いでもちっとも進まない場所もあり、楽しみながらゴルジュ帯を抜け、12:30に目標とするオオリュウズの1つ前のイカダ滝に到達。

イカダ滝は見るからに険悪な滝で、被っているのでこれを登るのは難しく、左岸を高巻くしかない。滝上に出ればオオリュウズを見ることが出来るが、釣りで足を引っ張ったために時間が押しており、そこまでとして少し戻った日当たりのいい岩場で昼食とする。

13:00発。帰りも泳ぎの連続であるが、@aki&Tomoko姉妹がザックに頭を乗せてラッコのように仰向けになってぷかぷかと浮いたまま流れに身を任せて下っているのには笑ってしまった。これが沢下りの醍醐味とでも言いたげである。

14:00一の谷通過。14:30立野CP場着。

泳ぎを満喫した沢歩きだったが、残念ながらビニール袋に入れておいたデジカメが湿気のためか使えなくなってしまい、防水機能の@kiのカメラまで故障して写真ナシとなった。

付:29日のkei一家,およびGaku夫妻らとのキャンプの記録

8月29日(土) 場所:広島県廿日市市吉和・立野キャンプ場

11:30にGaku夫妻と五日市を出発。13:00吉和でKei一家(夫人,男児1,女児2)と合流し細見小谷入り口の立野CP場に着く。

立野キャンプ場はオートキャンプ場ではないが車で荷物を運び込める安易さがあってシーズン中は渓流釣りや川遊びの利用者があるが、混み合うというほどではなく穴場である。照明つきの炊事棟ときれいなトイレ完備。

Kei一家とGaku夫妻はそれぞれ大型のテント、自分は登山用テントを張る。子煩悩のKei君がGaku夫妻と一緒に子ども達を川で遊ばせている間に竿を持って上流に探りに行くも小さなアマゴが数尾かかっただけですべて放流。

一旦戻って下流に向かい、本流に出た合流点で小さなアタリがあって合わせると強い引き。『ヤッタ!』と思った瞬間魚が横に走る。鋭く横に走る魚が何であるかはわかっているので乱暴に岸のたるみに寄せる。案の定,30cmあまりのスマートなイダ(ウグイ)である。猫またぎであるが、川魚を知らない子ども達に見せるためにキープして持ち帰る。

その頃から雨がポツリと来たかと思うとたちまち凄まじい土砂降りとなり、チャンス到来と粘ったがその後アタリがなく寒さに震えて納竿する。

夕刻,雨が小降りになった頃、十数人の若者のグループが来たので炊事棟をそのグループに譲り、屋根とテーブルのある休憩場で夕食の準備。翌日の細見谷遡行に参加するTomokoが加わって賑やかな夕食・夜宴となる。

2009年11月11日

境界線と古道

境界線と古道~里山尾根道・陽だまりハイキング・2

09年11月7日(土) 快晴 安曇野市東山丘陵

記録者:山のあしおと小学校主宰 木偶野呂馬 参加者:7名(一般募集5名)

戸谷峰・美ヶ原方面/四賀村五常方面

30分ほど見学して出発点に戻り、ストレッチの後出発。出発点からは,松本平,戸谷峰方面や鉢伏山を見る。雲1つない快晴だが、天気がよすぎて稜線が少し眠い感じがする。

コースは旧四賀村と旧明科町の境界線上の尾根を通る道で、当初は境界線を歩くことを目的として見出だしたものだが、道がしっかりしている点と所どころに馬頭観音が見られることから、四賀村北山地区と明科町潮地区天田,および大足地区を結ぶ重要な道であったと考えられる節があり、山歩きと同時に古道を歩くと言う面白さを兼ね備えたコースとして広めて行きたいと考えている。

修復された登山口/荒れてはいるがしっかりした道

山道は中北山林道の終点(起点)から始まるが、その取り付き部分が3年前の水害で崩落したものがつい最近修復されたばかりで、黄色いロープが張られているが構わず入る。

普段歩く人が皆無に近い道は、草木が茂って薮になっていたり道脇の木々の枝が張り出している上に倒木に塞がれている所があって2年前に歩いた時に比べるとすっかり歩きにくくなっている。

道は標高850~860mのラインに沿ってほぼ水平につけられており、所どころに現れる870~880mの小ピークを必ずと言っていいほど巻いていることも、それが人々が行き来した道であることを物語っていると言えよう。

新たに発見した馬頭観音/テングス病の桜

10:45発。最初の小ピークは北側の巻き道を歩き、次の小ピークの上に攀じ登るとそこから眼下の木の間越しに五輪平の家の屋根が見え、北東方向に四阿屋山が、また南東を振り向くとけつだし山の異名をもつ入山や御鷹山が見える。

この小ピークの次のピークを越えた地点で初めて境界線に入るまでは四賀側の道であるが、明科と四賀を結ぶ県道の沢村地区からそこまでの境界線にはまったく道がなく文字通りに薮漕ぎを強いられる難コースなので今回は省略した。

腰に剪定ばさみと鋸を下げ、邪魔な枝や倒木を切ったり取り除きながら進んで11:50にピーク890mに差しかかる。このピークに入る手前が二重山稜になっており中間の窪地の両脇にそれぞれ道と踏み跡があって一方は低い位置を通っているが、南側の踏み跡は細い尾根で片側が崖になっている縁につけられている。このような場所を通過する際に馬が崖から転落して死んだりしたこともあったに違いなく、馬頭観音はそのような歴史を物語るものであると考えられる。

ピーク890mは大きな倒木が折り重なっている北側の巻き道を進み、倒木を越えた先の馬頭観音の位置からピークに攀じ登る。その登りでまた迷ってしまって南側の稜線に出たおかげで常念岳を中心として北の白馬岳から唐松,五竜,鹿島槍,爺,蓮華,餓鬼,燕,大天井と続いて南の蝶ヶ岳,大滝山に至るまでの見事なパノラマを目にすることが出来た。

馴染みの馬頭観音/P890m

12:03ピーク890mに着く。地図によるとここに三角点があることになっているがいくら探しても見つからない。先ほどのパノラマ地点が弁当を食べるにいい場所であったが、生憎馬頭観音にザックを置いて登ってきたのでやむなくザックのある位置まで戻って天田神社に向かう。12:10発,同32,天田神社着。見晴らしがよくないので林道の天田峠に下り路上の涼しいところに陣取って昼食とする。

天田神社/天田峠

09年11月7日(土) 快晴 安曇野市東山丘陵

記録者:山のあしおと小学校主宰 木偶野呂馬 参加者:7名(一般募集5名)

戸谷峰・美ヶ原方面/四賀村五常方面

30分ほど見学して出発点に戻り、ストレッチの後出発。出発点からは,松本平,戸谷峰方面や鉢伏山を見る。雲1つない快晴だが、天気がよすぎて稜線が少し眠い感じがする。

コースは旧四賀村と旧明科町の境界線上の尾根を通る道で、当初は境界線を歩くことを目的として見出だしたものだが、道がしっかりしている点と所どころに馬頭観音が見られることから、四賀村北山地区と明科町潮地区天田,および大足地区を結ぶ重要な道であったと考えられる節があり、山歩きと同時に古道を歩くと言う面白さを兼ね備えたコースとして広めて行きたいと考えている。

修復された登山口/荒れてはいるがしっかりした道

山道は中北山林道の終点(起点)から始まるが、その取り付き部分が3年前の水害で崩落したものがつい最近修復されたばかりで、黄色いロープが張られているが構わず入る。

普段歩く人が皆無に近い道は、草木が茂って薮になっていたり道脇の木々の枝が張り出している上に倒木に塞がれている所があって2年前に歩いた時に比べるとすっかり歩きにくくなっている。

道は標高850~860mのラインに沿ってほぼ水平につけられており、所どころに現れる870~880mの小ピークを必ずと言っていいほど巻いていることも、それが人々が行き来した道であることを物語っていると言えよう。

新たに発見した馬頭観音/テングス病の桜

10:45発。最初の小ピークは北側の巻き道を歩き、次の小ピークの上に攀じ登るとそこから眼下の木の間越しに五輪平の家の屋根が見え、北東方向に四阿屋山が、また南東を振り向くとけつだし山の異名をもつ入山や御鷹山が見える。

この小ピークの次のピークを越えた地点で初めて境界線に入るまでは四賀側の道であるが、明科と四賀を結ぶ県道の沢村地区からそこまでの境界線にはまったく道がなく文字通りに薮漕ぎを強いられる難コースなので今回は省略した。

腰に剪定ばさみと鋸を下げ、邪魔な枝や倒木を切ったり取り除きながら進んで11:50にピーク890mに差しかかる。このピークに入る手前が二重山稜になっており中間の窪地の両脇にそれぞれ道と踏み跡があって一方は低い位置を通っているが、南側の踏み跡は細い尾根で片側が崖になっている縁につけられている。このような場所を通過する際に馬が崖から転落して死んだりしたこともあったに違いなく、馬頭観音はそのような歴史を物語るものであると考えられる。

ピーク890mは大きな倒木が折り重なっている北側の巻き道を進み、倒木を越えた先の馬頭観音の位置からピークに攀じ登る。その登りでまた迷ってしまって南側の稜線に出たおかげで常念岳を中心として北の白馬岳から唐松,五竜,鹿島槍,爺,蓮華,餓鬼,燕,大天井と続いて南の蝶ヶ岳,大滝山に至るまでの見事なパノラマを目にすることが出来た。

馴染みの馬頭観音/P890m

12:03ピーク890mに着く。地図によるとここに三角点があることになっているがいくら探しても見つからない。先ほどのパノラマ地点が弁当を食べるにいい場所であったが、生憎馬頭観音にザックを置いて登ってきたのでやむなくザックのある位置まで戻って天田神社に向かう。12:10発,同32,天田神社着。見晴らしがよくないので林道の天田峠に下り路上の涼しいところに陣取って昼食とする。

天田神社/天田峠

2009年11月11日

五輪平~里山道を歩く・1

五輪平を訪う~里山尾根道陽だまりハイキング・1

09年11月7日(土) 快晴 安曇野市東山丘陵

記録者:山のあしおと小学校主宰 木偶野呂馬 参加者:7名(一般募集5名)

戸谷峰・美ヶ原方面/四賀五常方面

11月7日(土),木偶主宰『山のあしおと小学校』の募集企画。安曇野市の社協が主催した山間僻地に独居するお年寄りを訪問する『散歩会』(10月21,28日)に参加したメンバー5人と、jun1123氏を含む7人の参加となる。

下山口となる大足地区に2台の車を置き、別の2台で出発点の松本市五常北山の五輪平口に移動。山歩きの前に五輪平を訪ねる。

五輪の塔/幼馴染に再会

五輪平

五輪平は標高780mほどの山間に位置し、平地部(標高600m)からは完全に隔絶された隠れ里のような小さな集落でその地名は五輪の塔があることに由来すると言う。3戸の家がありそのうちの2戸は廃屋だが1戸はしっかりした建物である。

2年前に歩いた時、その塔と村の天然記念物のヤマナシを見せてもらおうと案内を乞うた家から出てきたお年よりが奇しくも同行メンバー最高齢のkanさんの幼馴染で、双方ともにお互いをしっかり覚えていて会った瞬間に『アッ』と驚いて絶句,?十年ぶりの再会を喜び合い、『もうこれだけで今日のハイキングは充分意義があったとネ』と他のメンバーも感激したと言う経緯があった。

この家に1人住んでいた/村の天然記念物ヤマナシも枯れて・・

大きな家に1人で住んでいると言うお年よりに『冬なんか大変でしょう・・』と聞くと、『なぁに,雪が降ろうと晴れようと、起きたい時に起きて、コタツにあたってポカポカ転寝していれば極楽極楽。気楽なものよ』と屈託なく笑っていた。息子さんが毎日様子を見に来てくれると言い『今日もこれから来るよ!』と嬉しそうだった。手入れされた庭にはミセバヤの見事な花が咲き、日当たりのいい畑にはお菜(野沢菜)が青々と繁っていた。

青々とお菜/ミセバヤの花もなく

そこだけ緩やかな傾斜地がぽっかりと広がる五輪平は猫の額ほどの小さな集落であるが、3戸の家がつましく暮らすには充分な土地だったのだろう。

2年前までいたその一人暮らしのお年寄りの姿が、先日の下見の時も今回も見当たらず、その家にも生活臭と言うものが感じられなかった。2年後の今も日当たりのいい畑にはお菜やダイコンが植えられて見事に育っているが、主のいない畑でそれが鹿に食べ散らかされているのが痛々しい。あの見事なミセバヤの花はすでになく、村の天然記念物のヤマナシも立ち枯れてしまっているようだ。

鹿の天下/

09年11月7日(土) 快晴 安曇野市東山丘陵

記録者:山のあしおと小学校主宰 木偶野呂馬 参加者:7名(一般募集5名)

戸谷峰・美ヶ原方面/四賀五常方面

11月7日(土),木偶主宰『山のあしおと小学校』の募集企画。安曇野市の社協が主催した山間僻地に独居するお年寄りを訪問する『散歩会』(10月21,28日)に参加したメンバー5人と、jun1123氏を含む7人の参加となる。

下山口となる大足地区に2台の車を置き、別の2台で出発点の松本市五常北山の五輪平口に移動。山歩きの前に五輪平を訪ねる。

五輪の塔/幼馴染に再会

五輪平

五輪平は標高780mほどの山間に位置し、平地部(標高600m)からは完全に隔絶された隠れ里のような小さな集落でその地名は五輪の塔があることに由来すると言う。3戸の家がありそのうちの2戸は廃屋だが1戸はしっかりした建物である。

2年前に歩いた時、その塔と村の天然記念物のヤマナシを見せてもらおうと案内を乞うた家から出てきたお年よりが奇しくも同行メンバー最高齢のkanさんの幼馴染で、双方ともにお互いをしっかり覚えていて会った瞬間に『アッ』と驚いて絶句,?十年ぶりの再会を喜び合い、『もうこれだけで今日のハイキングは充分意義があったとネ』と他のメンバーも感激したと言う経緯があった。

この家に1人住んでいた/村の天然記念物ヤマナシも枯れて・・

大きな家に1人で住んでいると言うお年よりに『冬なんか大変でしょう・・』と聞くと、『なぁに,雪が降ろうと晴れようと、起きたい時に起きて、コタツにあたってポカポカ転寝していれば極楽極楽。気楽なものよ』と屈託なく笑っていた。息子さんが毎日様子を見に来てくれると言い『今日もこれから来るよ!』と嬉しそうだった。手入れされた庭にはミセバヤの見事な花が咲き、日当たりのいい畑にはお菜(野沢菜)が青々と繁っていた。

青々とお菜/ミセバヤの花もなく

そこだけ緩やかな傾斜地がぽっかりと広がる五輪平は猫の額ほどの小さな集落であるが、3戸の家がつましく暮らすには充分な土地だったのだろう。

2年前までいたその一人暮らしのお年寄りの姿が、先日の下見の時も今回も見当たらず、その家にも生活臭と言うものが感じられなかった。2年後の今も日当たりのいい畑にはお菜やダイコンが植えられて見事に育っているが、主のいない畑でそれが鹿に食べ散らかされているのが痛々しい。あの見事なミセバヤの花はすでになく、村の天然記念物のヤマナシも立ち枯れてしまっているようだ。

鹿の天下/

2009年11月06日

鳴虫山(2009.11.4)

晩秋から冬へ

2009年11月3日 栃木県日光市 鳴虫山 記録者 ぺんぎん隊副隊長

前日に天気が大きく崩れて雨と風が吹き荒れた。明日の天気は回復し北風は強いが行楽日和との天気予報も「本当かよ?」と思うほど夜半まで雨音は続いていた。

息子の部活が休みとなる明日は私としては登山に行きたいところ。何気なく息子の様子を窺うと彼もまた何処かに出掛けたい様子をしている。しかしそれが何処と言う特定の目的の場所ではないが、かと言って山では無いことも分かっている。こんな具合で何も決める事も無く就寝してしまった。

朝起きると予報通りに薄日が射し始めている。7時少し前の時間で布団の中に居る状況では山に行くと言っても高が知れている訳で頭に思い描いた先は日光の鳴虫山である。何故に鳴虫山かといえば電車を利用して行ける山であり且つその方が都合のよい歩きが出来るからだ。息子は知る人ぞ知る電車好きであり「電車で日光に行くか?」と誘えば「うん!」と言うに決まっている、案の定簡単に鳴虫山登山が決まったのである。

鳴虫山は2004年の9月に一度登っているので息子にしても気が楽な登山と見える。部活で足腰を鍛えているお陰で今では私よりも足が強くなって来ている彼は以前よりも登山そのものに労苦を感じなくなったのだろうか。先日の赤薙山といい今回の鳴虫山といい月に1~2回有るか無しかの折角の部活の休みによく山に付き合ってくれるものだと感心している。

さて、JR日光駅で降り東武日光駅前を通り抜け日光街道を東照宮方面に少し歩くと左側に日光消防署の建物がある。ここから駐車場を抜けると「鳴虫山登山口」の標識板が見える。標識に従って5分ほど歩けば志度淵川を渡って民家の裏手に回り込み登山口の階段に到着する。登山口に被さるようにして色を変えた紅葉が出迎えてくれた。

さて、JR日光駅で降り東武日光駅前を通り抜け日光街道を東照宮方面に少し歩くと左側に日光消防署の建物がある。ここから駐車場を抜けると「鳴虫山登山口」の標識板が見える。標識に従って5分ほど歩けば志度淵川を渡って民家の裏手に回り込み登山口の階段に到着する。登山口に被さるようにして色を変えた紅葉が出迎えてくれた。

登山道に入り二折れ三折れと登ると右手に石の鳥居と祠がある天王山神社の前に出る。祠の裏側からは女峰山方面に展望があり日光市街地も眼下に広がる。

スギ林の登山道を暫く登り稜線に出ると緩やかな登山道が更に続く。スギ林から雑木林に変わって来ると神ノ主山への分岐に着く。右に進む道は巻き道で標識通りに登れば神ノ主山山頂へと進む。私たちは当然山頂方面に足を向ける。

分岐から山頂までは急な登りが続く。雨に洗われた登山道は木の根が露出して歩き難い。この状態は今回の登山では終始続いた。

神ノ主山(842m)では更に展望が開け男体山から大真名子・小真名子、女峰、赤薙が一望出来る。この日は前日降った雪が山肌をおおって今冬初めての雪化粧だ。見下ろせば大谷川・稲荷川・外山と日光市街地が広がり、緑の森の中に大きな瓦屋根を乗せた赤い社は輪王寺である。

神ノ主山から鳴虫山に向かう。途中「あそこが頂上か?」と何度も思うほどにいくつかのピークを越える。稜線歩きではあるがあまり視界は良くない。時折上空が雲に覆われて霰を降らせて来るが思いのほか寒くは無い。

神ノ主山から鳴虫山に向かう。途中「あそこが頂上か?」と何度も思うほどにいくつかのピークを越える。稜線歩きではあるがあまり視界は良くない。時折上空が雲に覆われて霰を降らせて来るが思いのほか寒くは無い。

稜線歩きをしていて面白いのは稜線を境にして左側(南側)はスギやヒノキが規則正しく伸びていて、右側(北側)は雑木林になっていて黄色や赤、茶色などに葉の色を変えて賑やかにしている。植林が進んだ斜面と自然のままの斜面を左右に見ながらその境目を歩いているわけである。

木の根が露出する急な登りに掛かる。頭上から何人かの話声が聞こえて来て、登り切ればそこが鳴虫山山頂と分かる。山頂に登り切ると正面に鳴虫山の山頂表示があり、その前に二等三角点の標石がある。右手に女峰山方面には展望台が有るのだが、上り口には登山者がずらっと座って荷物を広げ昼食の準備をしている。相変わらず人気のある山である。

今日は下山をしてから昼食を摂る予定で来たので山頂には5分も居ないで下山にかかる。急な下りを階段で降り岩や露出した木の根の間を慎重に足を運ぶ。下方から賑やかな声が聞こえて来たと思ったら10人を越えるパーティーが登って来る。

今日は下山をしてから昼食を摂る予定で来たので山頂には5分も居ないで下山にかかる。急な下りを階段で降り岩や露出した木の根の間を慎重に足を運ぶ。下方から賑やかな声が聞こえて来たと思ったら10人を越えるパーティーが登って来る。

下ったと思ったら又も急な登りを強いられ合峰(1084m)へと上がる。そのまま稜線を直進して登り降りを繰り返し独標(925m)に到着。独標からは一気に斜面を下るが雨に洗われた斜面は木の根を露出させ、更に階段の土も洗い流して歩き難い事夥しい。下る際は転倒など十分に注意が必要である。

傾斜が緩やかになると一端林道に飛び出す。林道を100mほど下ると「含満ケ淵」と標識があり左の斜面に登山道が現れるのでそこを下って行くと水路の金網に突き当たる。道なりに進んで日光宇都宮有料道路をくぐれば含満ケ淵の「並び地蔵」の前に出る。このまま沢沿いに下り大谷川の橋を渡って川沿いに下れば日光東照宮前を通り「神橋」に出る。

日光市街で遅い昼食を摂りJR日光駅へと向かい鳴虫山周遊を終えた。

お気楽にご参加下さい

2009年11月3日 栃木県日光市 鳴虫山 記録者 ぺんぎん隊副隊長

前日に天気が大きく崩れて雨と風が吹き荒れた。明日の天気は回復し北風は強いが行楽日和との天気予報も「本当かよ?」と思うほど夜半まで雨音は続いていた。

息子の部活が休みとなる明日は私としては登山に行きたいところ。何気なく息子の様子を窺うと彼もまた何処かに出掛けたい様子をしている。しかしそれが何処と言う特定の目的の場所ではないが、かと言って山では無いことも分かっている。こんな具合で何も決める事も無く就寝してしまった。

朝起きると予報通りに薄日が射し始めている。7時少し前の時間で布団の中に居る状況では山に行くと言っても高が知れている訳で頭に思い描いた先は日光の鳴虫山である。何故に鳴虫山かといえば電車を利用して行ける山であり且つその方が都合のよい歩きが出来るからだ。息子は知る人ぞ知る電車好きであり「電車で日光に行くか?」と誘えば「うん!」と言うに決まっている、案の定簡単に鳴虫山登山が決まったのである。

鳴虫山は2004年の9月に一度登っているので息子にしても気が楽な登山と見える。部活で足腰を鍛えているお陰で今では私よりも足が強くなって来ている彼は以前よりも登山そのものに労苦を感じなくなったのだろうか。先日の赤薙山といい今回の鳴虫山といい月に1~2回有るか無しかの折角の部活の休みによく山に付き合ってくれるものだと感心している。

さて、JR日光駅で降り東武日光駅前を通り抜け日光街道を東照宮方面に少し歩くと左側に日光消防署の建物がある。ここから駐車場を抜けると「鳴虫山登山口」の標識板が見える。標識に従って5分ほど歩けば志度淵川を渡って民家の裏手に回り込み登山口の階段に到着する。登山口に被さるようにして色を変えた紅葉が出迎えてくれた。

さて、JR日光駅で降り東武日光駅前を通り抜け日光街道を東照宮方面に少し歩くと左側に日光消防署の建物がある。ここから駐車場を抜けると「鳴虫山登山口」の標識板が見える。標識に従って5分ほど歩けば志度淵川を渡って民家の裏手に回り込み登山口の階段に到着する。登山口に被さるようにして色を変えた紅葉が出迎えてくれた。登山道に入り二折れ三折れと登ると右手に石の鳥居と祠がある天王山神社の前に出る。祠の裏側からは女峰山方面に展望があり日光市街地も眼下に広がる。

スギ林の登山道を暫く登り稜線に出ると緩やかな登山道が更に続く。スギ林から雑木林に変わって来ると神ノ主山への分岐に着く。右に進む道は巻き道で標識通りに登れば神ノ主山山頂へと進む。私たちは当然山頂方面に足を向ける。

分岐から山頂までは急な登りが続く。雨に洗われた登山道は木の根が露出して歩き難い。この状態は今回の登山では終始続いた。

神ノ主山(842m)では更に展望が開け男体山から大真名子・小真名子、女峰、赤薙が一望出来る。この日は前日降った雪が山肌をおおって今冬初めての雪化粧だ。見下ろせば大谷川・稲荷川・外山と日光市街地が広がり、緑の森の中に大きな瓦屋根を乗せた赤い社は輪王寺である。

神ノ主山から鳴虫山に向かう。途中「あそこが頂上か?」と何度も思うほどにいくつかのピークを越える。稜線歩きではあるがあまり視界は良くない。時折上空が雲に覆われて霰を降らせて来るが思いのほか寒くは無い。

神ノ主山から鳴虫山に向かう。途中「あそこが頂上か?」と何度も思うほどにいくつかのピークを越える。稜線歩きではあるがあまり視界は良くない。時折上空が雲に覆われて霰を降らせて来るが思いのほか寒くは無い。稜線歩きをしていて面白いのは稜線を境にして左側(南側)はスギやヒノキが規則正しく伸びていて、右側(北側)は雑木林になっていて黄色や赤、茶色などに葉の色を変えて賑やかにしている。植林が進んだ斜面と自然のままの斜面を左右に見ながらその境目を歩いているわけである。

木の根が露出する急な登りに掛かる。頭上から何人かの話声が聞こえて来て、登り切ればそこが鳴虫山山頂と分かる。山頂に登り切ると正面に鳴虫山の山頂表示があり、その前に二等三角点の標石がある。右手に女峰山方面には展望台が有るのだが、上り口には登山者がずらっと座って荷物を広げ昼食の準備をしている。相変わらず人気のある山である。

今日は下山をしてから昼食を摂る予定で来たので山頂には5分も居ないで下山にかかる。急な下りを階段で降り岩や露出した木の根の間を慎重に足を運ぶ。下方から賑やかな声が聞こえて来たと思ったら10人を越えるパーティーが登って来る。

今日は下山をしてから昼食を摂る予定で来たので山頂には5分も居ないで下山にかかる。急な下りを階段で降り岩や露出した木の根の間を慎重に足を運ぶ。下方から賑やかな声が聞こえて来たと思ったら10人を越えるパーティーが登って来る。下ったと思ったら又も急な登りを強いられ合峰(1084m)へと上がる。そのまま稜線を直進して登り降りを繰り返し独標(925m)に到着。独標からは一気に斜面を下るが雨に洗われた斜面は木の根を露出させ、更に階段の土も洗い流して歩き難い事夥しい。下る際は転倒など十分に注意が必要である。

傾斜が緩やかになると一端林道に飛び出す。林道を100mほど下ると「含満ケ淵」と標識があり左の斜面に登山道が現れるのでそこを下って行くと水路の金網に突き当たる。道なりに進んで日光宇都宮有料道路をくぐれば含満ケ淵の「並び地蔵」の前に出る。このまま沢沿いに下り大谷川の橋を渡って川沿いに下れば日光東照宮前を通り「神橋」に出る。

日光市街で遅い昼食を摂りJR日光駅へと向かい鳴虫山周遊を終えた。

お気楽にご参加下さい

タグ :栃木

2009年11月06日

お気軽登山SNS

お気楽登山SNS開始

気軽に参加出来る登山専用のSNSです。

山行計画や同行者募集、情報交換、オフ会などを目的に作りました。

ブログ記事参加もお待ちしています。

SNS参加は自由です。

アクセスはこちら

宜しくお願い致します!

気軽に参加出来る登山専用のSNSです。

山行計画や同行者募集、情報交換、オフ会などを目的に作りました。

ブログ記事参加もお待ちしています。

SNS参加は自由です。

アクセスはこちら

宜しくお願い致します!

2009年11月03日

学童登山(2009.10.17)

小学生と山登り

2009年10月17日 栃木県宇都宮市 古賀志山 記録者 ぺんぎん隊副隊長

息子との登山をして来たこの10年間で私が感じていた事は今の小学生にとって登山というものは特別な物であるという事だった。特に息子に関しては私や私の友人と行く源流釣りその物がテントを持たないいわゆる野宿という形式で普通の生活では経験しない範疇にありながらそれが当然のように過ごして来た。でも今の小学生にとって山に登る行為それ自体が縁遠い存在であり友達からの遊びの誘いを「山に行くから。」と断る息子の様な存在は不思議人そのものなのだそうだ。

そんな現状に寂しさを感じていた私が宇都宮市の青少年指導員という立場になり地区の育成会事業に関わるようになって計画をしたのが学童登山だった。私が源流釣りで時々立ち寄る山形県の天狗角力取山天狗小屋の小屋番が「毎年大井沢の小学6年生が遠足で来るんだよ。」と宴席の中で漏らした一言がいつも頭に残っていたことも手伝っていた。息子が6年生の時に実現したかったが諸事問題をクリアして実現したのが一年経った今年である。

小学生を対象に1~3年生はトリムコースでアスレチック、4~6年生は古賀志山登山として募集をかけた。面白いというか予測の範疇ではあったが高学年の申し込みは少なかった。単に「今度のイベントは山登りでしょ?」と言って敬遠されたのだ。

小学生を対象に1~3年生はトリムコースでアスレチック、4~6年生は古賀志山登山として募集をかけた。面白いというか予測の範疇ではあったが高学年の申し込みは少なかった。単に「今度のイベントは山登りでしょ?」と言って敬遠されたのだ。

学校登山そのものが万が一の保障問題で少なくなっている時代であるから一人の青少年指導員が企画する学童登山としては致し方の無い事ではある。それでも女の子を含む10人の小学生が登山に参加してくれた事は次に繋げる意味でも有難い事だった。

古賀志山は宇都宮市の西に位置する。岩で構成される稜線の凹凸が異様であり一目でそれと分かる山である。山頂には円盤型のアンテナが聳えて遠くからでもその位置を確認出来る。市内からも十分にその姿を眺められ身近な山として古くから親しまれている。街の暮らしの中でも「あそこに登ったんだよ。」と指を指してそう言える山である。

高学年児童を従えて宇都宮市森林公園奥の北登山口から登る。古賀志山の一般的な登山コースはこの北登山口ともう一つ山の反対側に位置する城山西小学校奥から登る南登山口がある。北コースは時間が掛かるが割合なだらかな登りで南コースは時間は短縮出来るが急登が続く。今回は森林公園でアスレチックをする低学年との兼ね合いもあり北登山口から登り始める。

アスファルトの道路から赤川の橋を渡っていよいよ登山道は始まる。辺りはスギ林に囲まれてうす暗く日常と違ういよいよ世界へと冒険する子供たちの顔が引き締まって来る。

アスファルトの道路から赤川の橋を渡っていよいよ登山道は始まる。辺りはスギ林に囲まれてうす暗く日常と違ういよいよ世界へと冒険する子供たちの顔が引き締まって来る。

ほぼ平たんな登山道を約10分歩くと水場に到着。岩の間から顔を出すビニールパイプから水が落ちている。「飲んでも良いですか?!」の問いかけに私が頷くと早速に元気の良い男子が両手を合わせて水を汲み飲む。「美味しい!」の一言で次から次に水を汲み飲み始める。

水場で小休止をして登山を再開。ここから次の休憩地点までの15分くらいはまだまだ緩やかな登りでみんな元気に歩いている。それでも次第に列が間延びして行くのは仕方が無い。若手の育成会役員を先頭に立て、間にも大人を挟んで最後尾を私が歩く。ちなみに息子は中学生ジュニアリーダーとして今回登山の引率を手伝っている。

最後尾が第二休憩地点である広場に到着した時はもう先行している男子児童は十分に休憩した状態。それでもここからは地面が雨水に洗われて木の根が露出した登山道がしばらく続く。出発前に登山中の注意事項として「登山道は走らない事」「木の根を縦に踏まない事」を特に注意してある。児童たちはその私からの注意事項をこの部分の歩きで身を以て十分に理解してくれた様子である。

最後尾が第二休憩地点である広場に到着した時はもう先行している男子児童は十分に休憩した状態。それでもここからは地面が雨水に洗われて木の根が露出した登山道がしばらく続く。出発前に登山中の注意事項として「登山道は走らない事」「木の根を縦に踏まない事」を特に注意してある。児童たちはその私からの注意事項をこの部分の歩きで身を以て十分に理解してくれた様子である。

木の根も露わな歩きにくい登山道を突き当たると右に折れて稜線へと上がる急登が始まる。見上げれば大きな岩が垂直に切り立つ間をひたすら登って行く。

左手の岩肌10mほど先に丸い物がぶら下がっているのを見つけて子供たちを制止させその場から観察を促す。キイロスズメバチの巣である。ひっ切り無しに出入りしているキイロスズメバチを遠くから眺める子供たちの目は真剣である。町に居ては秋ともなると「遠足中に小学生児童が多数スズメバチに刺されて・・・」なんてニュースを耳にしたこともある彼らにとって、それが何時に無く身近に感じられた時間だっただろう。

稜線に上がると暫くは平たんな尾根歩きが続き最後のクサリ場を迎える。クサリ場と言っても50mほどの急登に補助的なロープが沿って張られているに過ぎない。慌てず急がず登れば良く、強いて言えば下りの時こそ気を付けなければならないと教える。

息を切らせて東稜見晴らしと山頂との中間尾根に飛び出す。まずは「頂上制覇だ!」と右に進み古賀志山山頂に向かう。麓から見えた円盤型のアンテナの横を登り山頂に立つ。東に開けた展望を目の当りにして子供たちは歓声を挙げる。全員の顔に山登りを達成した自信と満足感が溢れている。そんな彼らの顔を記念にと山頂表示の前で記念撮影。

山頂でのひと時を楽しんだ後、東稜見晴らしに立ち寄り赤川ダムを見下ろす。森林公園の方でアスレチックを終えた何人かがダムの橋上で手を振る姿が見えるのでこちらも負けずに手を振り返す。

山頂でのひと時を楽しんだ後、東稜見晴らしに立ち寄り赤川ダムを見下ろす。森林公園の方でアスレチックを終えた何人かがダムの橋上で手を振る姿が見えるのでこちらも負けずに手を振り返す。

「さて、降りたらバーベキューだ!」

私の声にみんなが「おお!」と歓声を挙げる。

意気揚々と下山に掛る児童たちだった。

2009年10月17日 栃木県宇都宮市 古賀志山 記録者 ぺんぎん隊副隊長

息子との登山をして来たこの10年間で私が感じていた事は今の小学生にとって登山というものは特別な物であるという事だった。特に息子に関しては私や私の友人と行く源流釣りその物がテントを持たないいわゆる野宿という形式で普通の生活では経験しない範疇にありながらそれが当然のように過ごして来た。でも今の小学生にとって山に登る行為それ自体が縁遠い存在であり友達からの遊びの誘いを「山に行くから。」と断る息子の様な存在は不思議人そのものなのだそうだ。

そんな現状に寂しさを感じていた私が宇都宮市の青少年指導員という立場になり地区の育成会事業に関わるようになって計画をしたのが学童登山だった。私が源流釣りで時々立ち寄る山形県の天狗角力取山天狗小屋の小屋番が「毎年大井沢の小学6年生が遠足で来るんだよ。」と宴席の中で漏らした一言がいつも頭に残っていたことも手伝っていた。息子が6年生の時に実現したかったが諸事問題をクリアして実現したのが一年経った今年である。

小学生を対象に1~3年生はトリムコースでアスレチック、4~6年生は古賀志山登山として募集をかけた。面白いというか予測の範疇ではあったが高学年の申し込みは少なかった。単に「今度のイベントは山登りでしょ?」と言って敬遠されたのだ。

小学生を対象に1~3年生はトリムコースでアスレチック、4~6年生は古賀志山登山として募集をかけた。面白いというか予測の範疇ではあったが高学年の申し込みは少なかった。単に「今度のイベントは山登りでしょ?」と言って敬遠されたのだ。学校登山そのものが万が一の保障問題で少なくなっている時代であるから一人の青少年指導員が企画する学童登山としては致し方の無い事ではある。それでも女の子を含む10人の小学生が登山に参加してくれた事は次に繋げる意味でも有難い事だった。

古賀志山は宇都宮市の西に位置する。岩で構成される稜線の凹凸が異様であり一目でそれと分かる山である。山頂には円盤型のアンテナが聳えて遠くからでもその位置を確認出来る。市内からも十分にその姿を眺められ身近な山として古くから親しまれている。街の暮らしの中でも「あそこに登ったんだよ。」と指を指してそう言える山である。

高学年児童を従えて宇都宮市森林公園奥の北登山口から登る。古賀志山の一般的な登山コースはこの北登山口ともう一つ山の反対側に位置する城山西小学校奥から登る南登山口がある。北コースは時間が掛かるが割合なだらかな登りで南コースは時間は短縮出来るが急登が続く。今回は森林公園でアスレチックをする低学年との兼ね合いもあり北登山口から登り始める。

アスファルトの道路から赤川の橋を渡っていよいよ登山道は始まる。辺りはスギ林に囲まれてうす暗く日常と違ういよいよ世界へと冒険する子供たちの顔が引き締まって来る。

アスファルトの道路から赤川の橋を渡っていよいよ登山道は始まる。辺りはスギ林に囲まれてうす暗く日常と違ういよいよ世界へと冒険する子供たちの顔が引き締まって来る。ほぼ平たんな登山道を約10分歩くと水場に到着。岩の間から顔を出すビニールパイプから水が落ちている。「飲んでも良いですか?!」の問いかけに私が頷くと早速に元気の良い男子が両手を合わせて水を汲み飲む。「美味しい!」の一言で次から次に水を汲み飲み始める。

水場で小休止をして登山を再開。ここから次の休憩地点までの15分くらいはまだまだ緩やかな登りでみんな元気に歩いている。それでも次第に列が間延びして行くのは仕方が無い。若手の育成会役員を先頭に立て、間にも大人を挟んで最後尾を私が歩く。ちなみに息子は中学生ジュニアリーダーとして今回登山の引率を手伝っている。

最後尾が第二休憩地点である広場に到着した時はもう先行している男子児童は十分に休憩した状態。それでもここからは地面が雨水に洗われて木の根が露出した登山道がしばらく続く。出発前に登山中の注意事項として「登山道は走らない事」「木の根を縦に踏まない事」を特に注意してある。児童たちはその私からの注意事項をこの部分の歩きで身を以て十分に理解してくれた様子である。

最後尾が第二休憩地点である広場に到着した時はもう先行している男子児童は十分に休憩した状態。それでもここからは地面が雨水に洗われて木の根が露出した登山道がしばらく続く。出発前に登山中の注意事項として「登山道は走らない事」「木の根を縦に踏まない事」を特に注意してある。児童たちはその私からの注意事項をこの部分の歩きで身を以て十分に理解してくれた様子である。木の根も露わな歩きにくい登山道を突き当たると右に折れて稜線へと上がる急登が始まる。見上げれば大きな岩が垂直に切り立つ間をひたすら登って行く。

左手の岩肌10mほど先に丸い物がぶら下がっているのを見つけて子供たちを制止させその場から観察を促す。キイロスズメバチの巣である。ひっ切り無しに出入りしているキイロスズメバチを遠くから眺める子供たちの目は真剣である。町に居ては秋ともなると「遠足中に小学生児童が多数スズメバチに刺されて・・・」なんてニュースを耳にしたこともある彼らにとって、それが何時に無く身近に感じられた時間だっただろう。

稜線に上がると暫くは平たんな尾根歩きが続き最後のクサリ場を迎える。クサリ場と言っても50mほどの急登に補助的なロープが沿って張られているに過ぎない。慌てず急がず登れば良く、強いて言えば下りの時こそ気を付けなければならないと教える。

息を切らせて東稜見晴らしと山頂との中間尾根に飛び出す。まずは「頂上制覇だ!」と右に進み古賀志山山頂に向かう。麓から見えた円盤型のアンテナの横を登り山頂に立つ。東に開けた展望を目の当りにして子供たちは歓声を挙げる。全員の顔に山登りを達成した自信と満足感が溢れている。そんな彼らの顔を記念にと山頂表示の前で記念撮影。

山頂でのひと時を楽しんだ後、東稜見晴らしに立ち寄り赤川ダムを見下ろす。森林公園の方でアスレチックを終えた何人かがダムの橋上で手を振る姿が見えるのでこちらも負けずに手を振り返す。

山頂でのひと時を楽しんだ後、東稜見晴らしに立ち寄り赤川ダムを見下ろす。森林公園の方でアスレチックを終えた何人かがダムの橋上で手を振る姿が見えるのでこちらも負けずに手を振り返す。「さて、降りたらバーベキューだ!」

私の声にみんなが「おお!」と歓声を挙げる。

意気揚々と下山に掛る児童たちだった。

タグ :栃木

2009年11月02日

西山燃ゆ~ルート調査・3

旧四賀村一周境界線ハイキング・バリエーションルート調査山行・3

~里山道を歩く・・・四賀村五輪平から明科町大足へ~

2009年10月24日(土) 長野県松本市・安曇野市境界山域(無名)

記録者 山のあしおと小学校 木偶野呂馬

前々日のコースを再調査。大足地区の最終民家から5分足らずで到達する稜線が境界線ルートであることを確認するため、前回とは逆に右折して下り始めたが、壊れた祠のある地点から急激に下がり始めたので途中で引き返し、890mのピークに向かう。

前々日同様、掘平の墓地のあるやや平らな部分で道が分からなくなる。慎重に検討した結果、やはり前回同様に右手の道を行くしかないと判断して右手に進む。

前々日同様、掘平の墓地のあるやや平らな部分で道が分からなくなる。慎重に検討した結果、やはり前回同様に右手の道を行くしかないと判断して右手に進む。前回はその先でP890m峰の中腹を巻くように進んで道を見失ってしまったので、今回は始めからピークを目ざして高い部分をしばらく進むとハッキリした道が見つかり、程なく890mのピークに到達した。前日確認した境界線のルートを下から登った訳で、これによりこの日歩いたコースが境界線のルートであることが確認できたが、たったこれだけのことを確認するのに3日もかかってしまった。

確定したルートを下ってみると、その道は掘平の墓地のある平地を通っておらず、迷うことなくルートを進むことが出来た。そう言えば2年前に歩いた時にも墓地を通った記憶がなかった。

ここですでに間違っていた。

ここですでに間違っていた。堀平の墓地のある平地を右に見てしばらく進むとやや広い平地に出る。そこまで戻って初めて、間違いはこの地点ですでに始まっていたのだと気づく。即ち堀平の墓地方向に向かわず右寄りに進んでいれば難なくP890mに到達できていたはずであり、2年前には何の迷いもなくそのコースを歩いていたのだ・・。

そう思いながら、だから今度は間違えずまっすぐ下れるぞッ!と勢い込んで右に向かう道を見送って直進したのがまた間違いだった。すぐに気づいて戻り、見送った道の方に向かう。

里山ではわずかな平地や凸地に必ずと言っていいほど複数の踏み跡があり、見通しの効かない林の中では実に迷いやすいと言うことを思い知らされた。

西山が真っ赤に焼けるのを木の間越しに見ながら標識3号,4号と進み、下山口のマークを見つけた頃にはすっかり暗くなっていた。17:18,出発点の廃屋に戻り終了。

西山が真っ赤に焼けるのを木の間越しに見ながら標識3号,4号と進み、下山口のマークを見つけた頃にはすっかり暗くなっていた。17:18,出発点の廃屋に戻り終了。

旧四賀村の境界線を1周すると言う目的ではじめた企画であるが、途中の道がしっかりした道であること,また馬頭観音があることから別の興味が湧いてきた。

それはこの道が旧四賀村の五常地区と旧明科町の潮地区や大足地区を結ぶ生活道路だったのではないかと言う興味である。大小を問わずすべてのピークにことごとくに迂回路がつけられているのがその証拠で、前日間違えて天田峠に出てしまったのは実は間違いではなく、生活道路であればこそ当然のごとくそちらに導かれた結果だったのであろう。態々境界線を求めたりせず歩きやすい方を歩くのが普通の生活人なのだから・・,である。

さらにまたそれは善光寺街道の支線の1つであったかも知れず、興味は尽きないのだ!

そうであるなら、境界線を忠実に歩く企画はそれとして今回は生活道路としてのルートを歩いてみたいと考えている。そして、そのルートとしては今回歩いた通りに大足地区の最終民家に出て大足に下るか、あるいは前日間違えて天田峠に出た道を歩いて潮地区に下るかのいずれかを選ぶことになる。

どちらを選ぶか、もう少し歴史的なことを調べて結論を出すことにしたい。