2010年09月23日

屋久島紀行 by ムトヤン

この連休を利用して、私学の仲間と屋久島へ行って来た。実は、初めてのことだった。

この連休を利用して、私学の仲間と屋久島へ行って来た。実は、初めてのことだった。メインは縄文杉だったが、往復10時間かけた甲斐はある素晴らしいものだった。また、この日は連休の中日とあって900名近くが入山、若くて元気な山ガールと山ボーイであふれていたのには、けっこう衝撃を受けた。なるほど、世界遺産とはこういうものかと、妙な感心の仕方をしてしまった。

しかし、往復4時間のトロッコ道はともかく、縄文杉を始め巨木が棲んでいる大株歩道(登山道)は傷まないかとやや危惧も覚えるのだった。実際、翁杉が倒れており、まあ寿命といえばそれまでだが、入山者が増えれば増えるほど、こうした事例が増えるのではないかと思うのは僕だけではないだろう。「世界遺産にしなければ良かった」などということがないようにしたいものである。

初日は弥生杉のある白谷雲水(しらたにうんすい)峡を散策、3日目は大川(おおこ)の滝やトローキ の滝、平内(ひらうち)海中温泉や中間(なかま)の大ガジュマルの木などを巡ったが、水と光と緑に満ち溢れ、加えてきらめくモッチョム岳の岩峰など、圧倒的な自然の持つ豊かさに深い感動を覚えた。

初日は弥生杉のある白谷雲水(しらたにうんすい)峡を散策、3日目は大川(おおこ)の滝やトローキ の滝、平内(ひらうち)海中温泉や中間(なかま)の大ガジュマルの木などを巡ったが、水と光と緑に満ち溢れ、加えてきらめくモッチョム岳の岩峰など、圧倒的な自然の持つ豊かさに深い感動を覚えた。帰路は鹿児島へ渡ってから、鹿児島中央駅に近い「維新ふるさと館」も見学。西郷どんと誕生日が同じだということが判明し、妙に親近感を覚えたりした。

結局、洋上アルプス宮の浦岳登山は次回のお楽しみとしたが、意外と近くに感じた屋久島だった

2010年09月16日

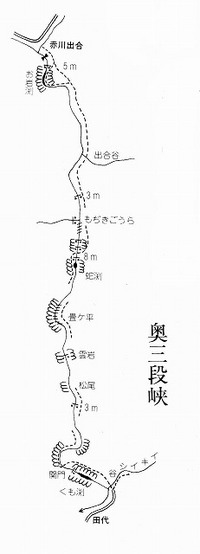

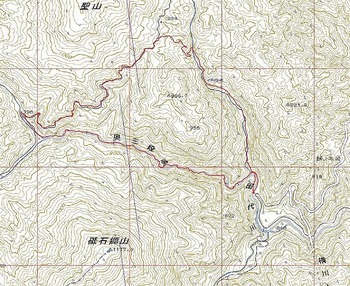

奥三段峡沢歩き

奥三段峡・沢歩き

前日の吉和・立野キャンプ場での交流会に参加した佐伯FHCのnakamonさん,尾瀬で同道したuttiさんの3人で奥三段峡に向かう。

9:40発。以前は最初の滝まで車を乗り入れることが出来た道はあちこちに土砂や大石が堆積して荒れていた。

記憶ではその道の終点から入渓して最初の滝の左側を登った筈なのだが、案内役のnakamon氏はその滝を大きく巻いて支流の小沢を渡り、どんどん登って行くのでのっけから面食らってしまった。

9:52,滝のかなり上から沢に入る。大石がゴロゴロする沢の右を少し歩くと最初カーブした先に5m程の瀞場に出て左岸を進むとやや深い淵となり、奥に2mの滝が見えるが左岸はしっかりした岩場で難なく通過。滝を越えると同じような瀞場がもう1つあり、奥は淵でまた3mの滝。水色の変化が美しい。左岸を行くもへつり切れず水に入り、胸まで浸かって滝の上に出る。10:10,小滝の上で小休止。腹が減ったので荷物がぬれる前にと弁当を食べる。

10:19発,しばらくは平板な河床が続く。2つの巨岩が縦に凹角に並んだ樋状の枯れ滝(3m)を攀じ登ると、そこからしばらくは歩きやすい岩場となる。小さな淵や平瀬を左に見て写真を撮りながら進むうちに置いて行かれる。

渓が左に大きくカーブし、見失った先行者を追いかけて、30:31,右岸に切り立った岩が摂理を成し、足元の平らな岩を水が滑るように走る滑滝のある場所に出る。『たたみがなる(畳ガ平)』と名づけられたその場で存分に写真を撮り、10:36発。

平瀬を過ぎるとまた奥が薄暗く左にカーブした瀞が現れる。右岸の岩場を少し登る感じで越えるとカーブした先に8mの堂々とした滝らしい滝が見えてくる。滝の手前は深い淵で道はこの淵を迂回するように高巻いていており、先行のnakamon氏がそこを攀じ登っているところだった。

右下の低い岩棚に降りて滝を正面に見、また振り返って細長い廊下のような瀞場を見る。淵に飛び込んで正面から滝を登りたい誘惑に駆られるが防水カメラでないので我慢して高巻き、10:52,滝の上に出る。

そこから先も大石と淵の繰り返しで幾分渓幅が狭くなり、淵の規模も小さくなったかと思う頃、行く手に青空を見る。心なしか空の色が浅く秋めいて見える。

11:02,階段状の小滝を小気味よく登り浅い瀞場の右岸の中ほどまで来た時、初めてシラヒゲソウの花を見る。周囲に花はなくただ1厘だけだったが、細くなった流れをジャブジャブとしばらく歩いた先に同じ花の一群を見つけホッとする。先行する2人は左岸を歩いたらしく花に気づかずどんどんと行ってしまったようだ。

渓幅が一段と狭くなるが、同じような渓相がさらに続く中を淡々と歩くこと30分あまり,細長い瀞場の左岸をへつって抜けると大堰堤の壁にぶつかる。11:53堰堤脇を登って林道に着き終了。沢は堰堤の先にも穏やかに続いていた。

帰路は林道を歩き、1時間24分で出発点に戻る。

30年も前の記憶と実際とはすっかり違っていてまるで初めての場所に行ったような感じで、その違いに驚き、また戸惑った。

記憶の中ではもっと平板で明るくて軽い渓だった筈なのだが、実際には陰鬱な淵や瀞場と巨岩が累々とする豪快さが交互する魅力的な渓だった。

シラヒゲソウと言う花を見たのはこの渓が初めてで、その時は入り口にある滝のたしか左側を直登していて滝の飛沫を浴びながら咲いているのを見たように思うのだが、今回行ってみると入り口の滝は登れなくて右側を大きく高巻いていた。

結局,過去に歩いた沢と今回歩いた沢を結ぶものは唯一シラヒゲソウだけだったのだが、その花の場所もまったく違っていて、今回は殆ど最奥の辺りだった。

一方で自然と言うものは激しくその様相を変えるものかも知れないとも思う。

瀞場や淵を形成するゴルジュ帯は余程のことがない限り短期間で変化することはあり得ないが、集中豪雨が度重なれば、巨岩が累積したり滝や淵が埋まってしまうと言うようなことはあり得るだろう。それが渓の印象を大きく変えてしまうかも知れないし、周辺の樹木の成長も印象を変える要因になり得る。

色んな意味で感慨深い沢歩きだった。

前日の吉和・立野キャンプ場での交流会に参加した佐伯FHCのnakamonさん,尾瀬で同道したuttiさんの3人で奥三段峡に向かう。

9:40発。以前は最初の滝まで車を乗り入れることが出来た道はあちこちに土砂や大石が堆積して荒れていた。

記憶ではその道の終点から入渓して最初の滝の左側を登った筈なのだが、案内役のnakamon氏はその滝を大きく巻いて支流の小沢を渡り、どんどん登って行くのでのっけから面食らってしまった。

9:52,滝のかなり上から沢に入る。大石がゴロゴロする沢の右を少し歩くと最初カーブした先に5m程の瀞場に出て左岸を進むとやや深い淵となり、奥に2mの滝が見えるが左岸はしっかりした岩場で難なく通過。滝を越えると同じような瀞場がもう1つあり、奥は淵でまた3mの滝。水色の変化が美しい。左岸を行くもへつり切れず水に入り、胸まで浸かって滝の上に出る。10:10,小滝の上で小休止。腹が減ったので荷物がぬれる前にと弁当を食べる。

10:19発,しばらくは平板な河床が続く。2つの巨岩が縦に凹角に並んだ樋状の枯れ滝(3m)を攀じ登ると、そこからしばらくは歩きやすい岩場となる。小さな淵や平瀬を左に見て写真を撮りながら進むうちに置いて行かれる。

渓が左に大きくカーブし、見失った先行者を追いかけて、30:31,右岸に切り立った岩が摂理を成し、足元の平らな岩を水が滑るように走る滑滝のある場所に出る。『たたみがなる(畳ガ平)』と名づけられたその場で存分に写真を撮り、10:36発。

平瀬を過ぎるとまた奥が薄暗く左にカーブした瀞が現れる。右岸の岩場を少し登る感じで越えるとカーブした先に8mの堂々とした滝らしい滝が見えてくる。滝の手前は深い淵で道はこの淵を迂回するように高巻いていており、先行のnakamon氏がそこを攀じ登っているところだった。

右下の低い岩棚に降りて滝を正面に見、また振り返って細長い廊下のような瀞場を見る。淵に飛び込んで正面から滝を登りたい誘惑に駆られるが防水カメラでないので我慢して高巻き、10:52,滝の上に出る。

そこから先も大石と淵の繰り返しで幾分渓幅が狭くなり、淵の規模も小さくなったかと思う頃、行く手に青空を見る。心なしか空の色が浅く秋めいて見える。

11:02,階段状の小滝を小気味よく登り浅い瀞場の右岸の中ほどまで来た時、初めてシラヒゲソウの花を見る。周囲に花はなくただ1厘だけだったが、細くなった流れをジャブジャブとしばらく歩いた先に同じ花の一群を見つけホッとする。先行する2人は左岸を歩いたらしく花に気づかずどんどんと行ってしまったようだ。

渓幅が一段と狭くなるが、同じような渓相がさらに続く中を淡々と歩くこと30分あまり,細長い瀞場の左岸をへつって抜けると大堰堤の壁にぶつかる。11:53堰堤脇を登って林道に着き終了。沢は堰堤の先にも穏やかに続いていた。

帰路は林道を歩き、1時間24分で出発点に戻る。

30年も前の記憶と実際とはすっかり違っていてまるで初めての場所に行ったような感じで、その違いに驚き、また戸惑った。

記憶の中ではもっと平板で明るくて軽い渓だった筈なのだが、実際には陰鬱な淵や瀞場と巨岩が累々とする豪快さが交互する魅力的な渓だった。

シラヒゲソウと言う花を見たのはこの渓が初めてで、その時は入り口にある滝のたしか左側を直登していて滝の飛沫を浴びながら咲いているのを見たように思うのだが、今回行ってみると入り口の滝は登れなくて右側を大きく高巻いていた。

結局,過去に歩いた沢と今回歩いた沢を結ぶものは唯一シラヒゲソウだけだったのだが、その花の場所もまったく違っていて、今回は殆ど最奥の辺りだった。

一方で自然と言うものは激しくその様相を変えるものかも知れないとも思う。

瀞場や淵を形成するゴルジュ帯は余程のことがない限り短期間で変化することはあり得ないが、集中豪雨が度重なれば、巨岩が累積したり滝や淵が埋まってしまうと言うようなことはあり得るだろう。それが渓の印象を大きく変えてしまうかも知れないし、周辺の樹木の成長も印象を変える要因になり得る。

色んな意味で感慨深い沢歩きだった。

2010年09月01日

ミツモチ山

ミツモチ山 2010年8月30日 記録者 副隊長

朝6時に目覚めた私は物ぐさに足で障子を開けて空の様子を窺う。灰色の雲が広がる空を寝ぼけながらも確認して本を読み始めた。

7時になり佑次郎が起き出して学校に行く仕度を始めた。その気配にも目を移す事なく本を読み続けていると階下で朝食を終わらせた佑次郎が寝室に上がって来て「山は?」と声を掛けて来た。「曇ってるし雨も降りそうだから止めた。」と答えると「はあ?晴れてるよ!」と言って笑っている。「そんな筈は・・・」と再度障子を開けてみると確かに青空が見えている。慌てて起き出して朝食をとりながら佑次郎を学校へと送り出す。朝食を済ませて手っ取り早く身支度をしてクルマを乗り出す。

佑次郎に言われて青空を眺めたものの、実際には青空は西の空であって北の空には灰色の雲が湧いていた。正に行こうと思っている方向が曇りであるのは承知でアクセルを踏む。歩くのが目的とも言える今日の登山は雨が降らなければ良しとするまでだ。

宇都宮を出外れて鬼怒川を渡り矢板へとクルマを進める。矢板市泉の交差点から大間々へと左折して標高を稼ぐ。学校平から更に左折し八方が原を抜け1278mの大間々台駐車場に滑り込む。駐車場にはクルマが二台、さすが平日である。

宇都宮を出外れて鬼怒川を渡り矢板へとクルマを進める。矢板市泉の交差点から大間々へと左折して標高を稼ぐ。学校平から更に左折し八方が原を抜け1278mの大間々台駐車場に滑り込む。駐車場にはクルマが二台、さすが平日である。

手っ取り早く身支度を済ませて登山道を歩き始める。釈迦ケ岳へ向かう登山道を50m程歩くと左に分かれる登山道がある。今回訪ねるミツモチ山(1248m)への分岐だ。帰路は真っすぐこの先の道から帰って来る予定で分岐を左に入る。

ブナやミズナラの森を楽しみながら下る。いくつかの涸れ沢を整備された板橋で渡り順調に下る。

笹原が目立つようになると徐々に登り返して雑木からヤシオツツジの森に出る。「大丸」という標識から直角に曲がり雑木林の明るい登山道をしばらく気分良く進むと三等三角点標石を通過してミツモチ山山頂に辿り着く。

予想した通りに展望は雲に遮られてしまっていたが、久しぶりの山歩きに満足して山頂展望台でひと時を過ごした。友人たちに今の景色をと思い携帯を取り出したが圏外であり思いは果たせず帰路につく。帰路は青空コースと名付けられた砂利道の林道散歩。ほとんど水平移動で小一時間で大間々台に到着し今回の山歩きは終了。

ここまで読んでピンと来た方は多いだろう。下りから始まる登山と水平移動に近い帰路。そう、今回の登山は目的とする山頂よりもクルマを止めた場所の方が標高が高いという不思議な登山。帰路に使った道を往復に使えば殆ど登らずに登山が出来る。(笑)

しかし往路に歩いた登山道の森は良かった。ブナやミズナラの中をのんびり歩くのは気分が良いものだ。あくせく登るばかりが登山ではないと教えてくれた様な気がする。

朝6時に目覚めた私は物ぐさに足で障子を開けて空の様子を窺う。灰色の雲が広がる空を寝ぼけながらも確認して本を読み始めた。

7時になり佑次郎が起き出して学校に行く仕度を始めた。その気配にも目を移す事なく本を読み続けていると階下で朝食を終わらせた佑次郎が寝室に上がって来て「山は?」と声を掛けて来た。「曇ってるし雨も降りそうだから止めた。」と答えると「はあ?晴れてるよ!」と言って笑っている。「そんな筈は・・・」と再度障子を開けてみると確かに青空が見えている。慌てて起き出して朝食をとりながら佑次郎を学校へと送り出す。朝食を済ませて手っ取り早く身支度をしてクルマを乗り出す。

佑次郎に言われて青空を眺めたものの、実際には青空は西の空であって北の空には灰色の雲が湧いていた。正に行こうと思っている方向が曇りであるのは承知でアクセルを踏む。歩くのが目的とも言える今日の登山は雨が降らなければ良しとするまでだ。

手っ取り早く身支度を済ませて登山道を歩き始める。釈迦ケ岳へ向かう登山道を50m程歩くと左に分かれる登山道がある。今回訪ねるミツモチ山(1248m)への分岐だ。帰路は真っすぐこの先の道から帰って来る予定で分岐を左に入る。

ブナやミズナラの森を楽しみながら下る。いくつかの涸れ沢を整備された板橋で渡り順調に下る。

笹原が目立つようになると徐々に登り返して雑木からヤシオツツジの森に出る。「大丸」という標識から直角に曲がり雑木林の明るい登山道をしばらく気分良く進むと三等三角点標石を通過してミツモチ山山頂に辿り着く。

予想した通りに展望は雲に遮られてしまっていたが、久しぶりの山歩きに満足して山頂展望台でひと時を過ごした。友人たちに今の景色をと思い携帯を取り出したが圏外であり思いは果たせず帰路につく。帰路は青空コースと名付けられた砂利道の林道散歩。ほとんど水平移動で小一時間で大間々台に到着し今回の山歩きは終了。

ここまで読んでピンと来た方は多いだろう。下りから始まる登山と水平移動に近い帰路。そう、今回の登山は目的とする山頂よりもクルマを止めた場所の方が標高が高いという不思議な登山。帰路に使った道を往復に使えば殆ど登らずに登山が出来る。(笑)

しかし往路に歩いた登山道の森は良かった。ブナやミズナラの中をのんびり歩くのは気分が良いものだ。あくせく登るばかりが登山ではないと教えてくれた様な気がする。

タグ :栃木