2010年06月16日

地下足袋で鋸岳に登る

鋸岳登山の記録

2010年6月12日(土)~13日(日) 参加者:nobou G3氏 記録者:nobou

1年ぶり,G3氏との山行

登山ブログで縁を得たG3氏のブログネームは『じいさん』。これに敬称をつけると『じいさんさん』とややこしくなるので、勝手にG3氏と書かせてもらっている。

G3氏はかつて第3尾根上にテントを置いたまま視認した滝まで水を汲みに行って戻れなくなり、深夜、ヘッドランプを頼りに熊ノ穴沢からの道を下って明け方近くに戸台川に着き、赤河原分岐(丹渓山荘)~威力不動経由から嫦娥岳経由で第3尾根に登ってテントを回収したことから仲間内では『徘徊王』の異名をとり、飽くなき闘争心と胆力で北鎌尾根をはじめ、狙った山は必ずものにすると言う知る人ぞ知る歴戦のつわものである。

G3氏との山行は昨年,ブナ立尾根から~烏帽子~不動~船窪岳を登って以来1年ぶり2度目で、今回は主に南アルプスを中心に山行を続けている氏にとって馴染みの深い鋸岳を案内して頂くことになった。

6月12日(土)

地下足袋で鋸岳・・・試着せず失敗~新調・ゴロの靴

前日のリンゴの摘果・草刈り作業から慌しく登山の準備をして寝る間もなく2時前に出発,3:20に同氏の待つ道の駅『南アルプスむら長谷』に着いて1時間の仮眠後、4:30から戸台川の駐車場に移動。5:58から歩き始める。

今回の山行では新調した靴を試着もせずいきなり履いて、しかも間違えて薄っぺらの靴下をつけて歩き始めたためにたちまちトラブルが起こった。懸念された右足の踵は何の問題もなかったが、足の甲の親指側の突起した部分と小指のつけ根辺りが擦れ、さらに靴の縁がくるぶしの下に当って痛み始め前途に暗雲。とりあえず靴下をもう1つ履いてダブルにすることで幾分緩和されたが痛いことは痛い。せっかくつくってもらった中敷を忘れてきたことも隙間をつくる原因と思われた。

角兵衛沢の渡渉点までは我慢して歩いたが、渡渉のために地下足袋に履き替えたのを機に登山靴をザックにしまい、そのまま地下足袋で歩くことにする。毎日仕事で履いている地下足袋は頗る履き心地がよく、崩れやすい岩屑の河を歩く上で大きな支障は無かったが、ゴムの底が少し厚いだけであとはただの布切れに過ぎないので崩れた岩屑の鋭く尖った部分がくるぶしやその上の部分を直撃するのには参った。

それよりも問題は体力の低下と睡眠不足で、幕営縦走は去年の剣岳以来,雪山を歩いたのも1月の本沢温泉(日帰り)以来で、その間のチョコマカした小さな日帰山行や100kmの海岸線歩機などは何の役にも立っていない。

G3氏は同行者にペースを合わせるとタイプではなく、相手は相手でついてくるだろうとばかりどんどん先に行ってしまい、すぐに遅れてしまう。お互いに歩き方のスタイルや癖が違うし、荷の重さも違うので敢えて追わず自分のペースでゆっくりとしか歩けない。それにしてもきつかったのはここのところ平均3~4時間の睡眠時間のせいか・・。

角兵衛沢のコースは30数年ぶりで当時の記憶はほとんどないのだが、前回は初めから石の河の登りだったような気がしており、最初が樹林帯だったのは意外だった。多分記憶違いなのだろう。

樹林帯に入って間もなく水場があり、次いで横岳峠への分岐を示す標識があったほかはさしたる目標もなく、ただただあえぎながら急坂を登るだけの道で何度も立ち止まって息を入れるうちに大きく遅れる。

やがて『着いたぞー』の声と笛の音が降ってきてその5分後にやっと大岩下に着く。大岩は圧倒的な岩の壁がのしかかるように聳えたその基部が抉れた場所で、最後の水場として岩を滴る水で喉を潤すことが出来るだけでなく、幕営地にもなるところであるが、遅い到着の場合や第1高点を目指してピストンするのでなければ半端な位置である。ここでは1時間あまり大休止して昼食を摂り水を補給する。

疲労困憊,ヨレヨレ登山・・・角兵衛沢から鋸岳へ~

大岩から5分で第2尾根左側の石の河原に入る。コース状況に記した通り大小の岩屑がぎっしり体堆積した上を歩くのだが、岩屑が安定しないので踏ん張っても踏ん張ってもズルズルと滑ってちっとも進まない。その空しさと岩屑全体がなだれるのではないかと言う不安とで、体力,精神力共に激しく消耗する。これに比べると池の谷ガリーなどは上からの落石に備えるだけでよく楽なものだと思う。

ここでもG3氏は慣れたもので、比較的安定した場所をよく知っていてぐいぐいと登って行く。時折りコメツガやダケカンバの疎林があり、そことて歩きにくさは変らないのだが、できれば岩の河の中央部を避けたいと、そちらに救いを求める心理が働く。

角兵衛のコルが間近に迫る辺りで最後のダケカンバの先の右手の大岩の下に一服できる平坦地があるような気がして、そこを目指して右寄りに進むと、そこにはG3氏の姿がなく見失ってしまった。その先からコルに向けて登ってる姿は見なかったので、ひょっとすると右手の尾根に道があるのかもしれないとそちらを探すも踏み跡はあるものの目印がない。ここは直登に違いあるまいと考えて尾根の際を進むと中央部の部分が平坦になって踏み跡らしい感じが見られ、こちらが上がりすぎているのが分かったのでおっかなびっくりで斜めに横断して中央ルートに戻り、そこでピンクの目印を見つけてホッとする。この時点で詩とは30分以上の差がついていたと思われる。

ここまでですでに疲労困憊,ヨレヨレになって角兵衛のコルから大小の岩峰を登る。途中の岩の上で何分か眠り込んだりして16:10に鋸岳に着くと、氏はテン場を確保すべくスペースの整備に奮闘中で、手伝う余力もなく設営はほとんどG3氏にお任せとなる。

朝は今にも降り出しそうだったものが午後になって持ち直し、暑くも寒くもない天候で、隣接する名だたる山々がよく見えるまずまずの展望なのだが、周辺の景観などはどうでもよく、テントに入って居座るともはや動き回る気にならない。

そのままそれぞれの用意した夕食を摂り、G3氏手づくりのウメブランデーを飲んだりしているうちに眠くなり、早々にシュラフに潜り込んで寝る。

6月13日(日)

日暮れと共に寝てしまうと0時前後には目が覚めて、後はうつらうつらしながら長い夜が明けるのを待つのがいつものパターンなのだが、今回は4時前まで一度も目が覚めなかった。かつてなかったことでどう考えたらいいのかわからない。

4時過ぎに外を歩くG3氏の気配で起きるとすでに朝焼けが始まっており『日の出が近い』と言う。4:30,八ヶ岳・松本平方面をびっしりと覆う雲海を割って太陽が昇り、反対側の北岳・仙丈ケの山頂が朱に染まるのを見届けてから湯を沸かし、それぞれに朝食を摂ってテント撤収。足の傷をケアしてパッキングし、登山靴に履き替えて6:45出発。第2高点に向かう。

鹿窓から第2高点へ

第1高点から5分ほど南進すると最初の鎖場に到達。岩が脆くて剥がれやすいので鎖に身体を預けて岩を蹴りながら一気に下るとスチールの鎖が手に痛い。次の登りは鎖が長いので腕力に頼って登ると途中で腕が鈍ってしまうが、岩が剥がれやすくてホールドがあまり信頼できないのと身体の切れが悪いのとで鎖に頼ってしまい、最後は悪あがきスタイルで這い上がる。カッコ悪いことこの上なし。

その先のもう1つの鎖場を降って鹿窓に着き、穴を潜るとやや長めの鎖場となるが大した岩場ではない。下りきったザレ場から次の岩場の基部の草付の踏み跡を辿って先行するG3氏を追うもこの道がハッキリせず、鋸岳を出て丁度1時間経ったところなので小休止する。

道を探して一旦ザレ場まで戻り下を見るとピンクのリボンが見えたので軌道修正して目印を追う。かなり低い所まで降ろされてから第2高点への登りとなり、25分で第2高点に到達。途中で第1高点に人影を見てコールすると手を振って応えてくれるのが見えた。

下山

第2高点で甲斐駒,北岳,間ノ岳,農鳥岳,仙丈ケ岳等,南アの山々の展望を楽しんで9:00発下山開始。角兵衛沢と違って岩が比較的大きくて安定しているのでそれに乗って止まる所までずり下がりながら熊ノ穴沢付近までの600mほどを一気に下る。

そこから30分ほどで樹林帯に入ると岩屑が小さくなり次第に登山道らしくなってくるのだが足が痛くて思い切って歩けず、マイペースでゆっくり下る。

樹林帯ではるか下方に沢音を聞いてから小1時間で戸台川の川べりに着き、そのまま右岸を10分あまり下ると角兵衛沢の渡渉点に到達。靴を脱いで河を渡り大休止。食料と水を流し込んで最後の河原歩き2時間弱で駐車場に着き終了となる。

『いつもこんなハードな登山ばかりやってるんですか?』とG3氏に聞くと『まぁそうだ』との答え。『次はもう少しのんびりしたのをやりましょうよ』と話してそれぞれの帰途に就く。次の目標は懸案の剣岳北方稜線辺りか・・。

2010年6月12日(土)~13日(日) 参加者:nobou G3氏 記録者:nobou

1年ぶり,G3氏との山行

登山ブログで縁を得たG3氏のブログネームは『じいさん』。これに敬称をつけると『じいさんさん』とややこしくなるので、勝手にG3氏と書かせてもらっている。

G3氏はかつて第3尾根上にテントを置いたまま視認した滝まで水を汲みに行って戻れなくなり、深夜、ヘッドランプを頼りに熊ノ穴沢からの道を下って明け方近くに戸台川に着き、赤河原分岐(丹渓山荘)~威力不動経由から嫦娥岳経由で第3尾根に登ってテントを回収したことから仲間内では『徘徊王』の異名をとり、飽くなき闘争心と胆力で北鎌尾根をはじめ、狙った山は必ずものにすると言う知る人ぞ知る歴戦のつわものである。

G3氏との山行は昨年,ブナ立尾根から~烏帽子~不動~船窪岳を登って以来1年ぶり2度目で、今回は主に南アルプスを中心に山行を続けている氏にとって馴染みの深い鋸岳を案内して頂くことになった。

6月12日(土)

地下足袋で鋸岳・・・試着せず失敗~新調・ゴロの靴

前日のリンゴの摘果・草刈り作業から慌しく登山の準備をして寝る間もなく2時前に出発,3:20に同氏の待つ道の駅『南アルプスむら長谷』に着いて1時間の仮眠後、4:30から戸台川の駐車場に移動。5:58から歩き始める。

今回の山行では新調した靴を試着もせずいきなり履いて、しかも間違えて薄っぺらの靴下をつけて歩き始めたためにたちまちトラブルが起こった。懸念された右足の踵は何の問題もなかったが、足の甲の親指側の突起した部分と小指のつけ根辺りが擦れ、さらに靴の縁がくるぶしの下に当って痛み始め前途に暗雲。とりあえず靴下をもう1つ履いてダブルにすることで幾分緩和されたが痛いことは痛い。せっかくつくってもらった中敷を忘れてきたことも隙間をつくる原因と思われた。

角兵衛沢の渡渉点までは我慢して歩いたが、渡渉のために地下足袋に履き替えたのを機に登山靴をザックにしまい、そのまま地下足袋で歩くことにする。毎日仕事で履いている地下足袋は頗る履き心地がよく、崩れやすい岩屑の河を歩く上で大きな支障は無かったが、ゴムの底が少し厚いだけであとはただの布切れに過ぎないので崩れた岩屑の鋭く尖った部分がくるぶしやその上の部分を直撃するのには参った。

それよりも問題は体力の低下と睡眠不足で、幕営縦走は去年の剣岳以来,雪山を歩いたのも1月の本沢温泉(日帰り)以来で、その間のチョコマカした小さな日帰山行や100kmの海岸線歩機などは何の役にも立っていない。

G3氏は同行者にペースを合わせるとタイプではなく、相手は相手でついてくるだろうとばかりどんどん先に行ってしまい、すぐに遅れてしまう。お互いに歩き方のスタイルや癖が違うし、荷の重さも違うので敢えて追わず自分のペースでゆっくりとしか歩けない。それにしてもきつかったのはここのところ平均3~4時間の睡眠時間のせいか・・。

角兵衛沢のコースは30数年ぶりで当時の記憶はほとんどないのだが、前回は初めから石の河の登りだったような気がしており、最初が樹林帯だったのは意外だった。多分記憶違いなのだろう。

樹林帯に入って間もなく水場があり、次いで横岳峠への分岐を示す標識があったほかはさしたる目標もなく、ただただあえぎながら急坂を登るだけの道で何度も立ち止まって息を入れるうちに大きく遅れる。

やがて『着いたぞー』の声と笛の音が降ってきてその5分後にやっと大岩下に着く。大岩は圧倒的な岩の壁がのしかかるように聳えたその基部が抉れた場所で、最後の水場として岩を滴る水で喉を潤すことが出来るだけでなく、幕営地にもなるところであるが、遅い到着の場合や第1高点を目指してピストンするのでなければ半端な位置である。ここでは1時間あまり大休止して昼食を摂り水を補給する。

疲労困憊,ヨレヨレ登山・・・角兵衛沢から鋸岳へ~

大岩から5分で第2尾根左側の石の河原に入る。コース状況に記した通り大小の岩屑がぎっしり体堆積した上を歩くのだが、岩屑が安定しないので踏ん張っても踏ん張ってもズルズルと滑ってちっとも進まない。その空しさと岩屑全体がなだれるのではないかと言う不安とで、体力,精神力共に激しく消耗する。これに比べると池の谷ガリーなどは上からの落石に備えるだけでよく楽なものだと思う。

ここでもG3氏は慣れたもので、比較的安定した場所をよく知っていてぐいぐいと登って行く。時折りコメツガやダケカンバの疎林があり、そことて歩きにくさは変らないのだが、できれば岩の河の中央部を避けたいと、そちらに救いを求める心理が働く。

角兵衛のコルが間近に迫る辺りで最後のダケカンバの先の右手の大岩の下に一服できる平坦地があるような気がして、そこを目指して右寄りに進むと、そこにはG3氏の姿がなく見失ってしまった。その先からコルに向けて登ってる姿は見なかったので、ひょっとすると右手の尾根に道があるのかもしれないとそちらを探すも踏み跡はあるものの目印がない。ここは直登に違いあるまいと考えて尾根の際を進むと中央部の部分が平坦になって踏み跡らしい感じが見られ、こちらが上がりすぎているのが分かったのでおっかなびっくりで斜めに横断して中央ルートに戻り、そこでピンクの目印を見つけてホッとする。この時点で詩とは30分以上の差がついていたと思われる。

ここまでですでに疲労困憊,ヨレヨレになって角兵衛のコルから大小の岩峰を登る。途中の岩の上で何分か眠り込んだりして16:10に鋸岳に着くと、氏はテン場を確保すべくスペースの整備に奮闘中で、手伝う余力もなく設営はほとんどG3氏にお任せとなる。

朝は今にも降り出しそうだったものが午後になって持ち直し、暑くも寒くもない天候で、隣接する名だたる山々がよく見えるまずまずの展望なのだが、周辺の景観などはどうでもよく、テントに入って居座るともはや動き回る気にならない。

そのままそれぞれの用意した夕食を摂り、G3氏手づくりのウメブランデーを飲んだりしているうちに眠くなり、早々にシュラフに潜り込んで寝る。

6月13日(日)

日暮れと共に寝てしまうと0時前後には目が覚めて、後はうつらうつらしながら長い夜が明けるのを待つのがいつものパターンなのだが、今回は4時前まで一度も目が覚めなかった。かつてなかったことでどう考えたらいいのかわからない。

4時過ぎに外を歩くG3氏の気配で起きるとすでに朝焼けが始まっており『日の出が近い』と言う。4:30,八ヶ岳・松本平方面をびっしりと覆う雲海を割って太陽が昇り、反対側の北岳・仙丈ケの山頂が朱に染まるのを見届けてから湯を沸かし、それぞれに朝食を摂ってテント撤収。足の傷をケアしてパッキングし、登山靴に履き替えて6:45出発。第2高点に向かう。

鹿窓から第2高点へ

第1高点から5分ほど南進すると最初の鎖場に到達。岩が脆くて剥がれやすいので鎖に身体を預けて岩を蹴りながら一気に下るとスチールの鎖が手に痛い。次の登りは鎖が長いので腕力に頼って登ると途中で腕が鈍ってしまうが、岩が剥がれやすくてホールドがあまり信頼できないのと身体の切れが悪いのとで鎖に頼ってしまい、最後は悪あがきスタイルで這い上がる。カッコ悪いことこの上なし。

その先のもう1つの鎖場を降って鹿窓に着き、穴を潜るとやや長めの鎖場となるが大した岩場ではない。下りきったザレ場から次の岩場の基部の草付の踏み跡を辿って先行するG3氏を追うもこの道がハッキリせず、鋸岳を出て丁度1時間経ったところなので小休止する。

道を探して一旦ザレ場まで戻り下を見るとピンクのリボンが見えたので軌道修正して目印を追う。かなり低い所まで降ろされてから第2高点への登りとなり、25分で第2高点に到達。途中で第1高点に人影を見てコールすると手を振って応えてくれるのが見えた。

下山

第2高点で甲斐駒,北岳,間ノ岳,農鳥岳,仙丈ケ岳等,南アの山々の展望を楽しんで9:00発下山開始。角兵衛沢と違って岩が比較的大きくて安定しているのでそれに乗って止まる所までずり下がりながら熊ノ穴沢付近までの600mほどを一気に下る。

そこから30分ほどで樹林帯に入ると岩屑が小さくなり次第に登山道らしくなってくるのだが足が痛くて思い切って歩けず、マイペースでゆっくり下る。

樹林帯ではるか下方に沢音を聞いてから小1時間で戸台川の川べりに着き、そのまま右岸を10分あまり下ると角兵衛沢の渡渉点に到達。靴を脱いで河を渡り大休止。食料と水を流し込んで最後の河原歩き2時間弱で駐車場に着き終了となる。

『いつもこんなハードな登山ばかりやってるんですか?』とG3氏に聞くと『まぁそうだ』との答え。『次はもう少しのんびりしたのをやりましょうよ』と話してそれぞれの帰途に就く。次の目標は懸案の剣岳北方稜線辺りか・・。

Posted by okirakutozan at

23:45

│Comments(0)

2010年06月14日

世界のフジヤマで遭難事故に関わりました!

2010年6月12~13日 報告者ムトヤン エリア山梨

先週末は中央高速バスを利用して富士山へ行ったのだが、思いもよらぬ遭難事故に関わることとなった。

土曜日(12日)はとても良い天気で、5合目を11時に出発。幕営装備もしており、無理しないで行こうとのんびり上がるが、8合目が14時半。ここまでは殆ど雪がないのだが、ここから山頂までは全て雪である。山頂までの時間を考えて引き返し、7合目に張ったテントへ戻る。そこで、外国人6名パーテイーに出会った。彼らも、これから8合目まで上がり幕営するという。そして、問題は夜の9時頃起きた。

土曜日(12日)はとても良い天気で、5合目を11時に出発。幕営装備もしており、無理しないで行こうとのんびり上がるが、8合目が14時半。ここまでは殆ど雪がないのだが、ここから山頂までは全て雪である。山頂までの時間を考えて引き返し、7合目に張ったテントへ戻る。そこで、外国人6名パーテイーに出会った。彼らも、これから8合目まで上がり幕営するという。そして、問題は夜の9時頃起きた。

テント内で寝ていた僕は、近づく足音と女性の声の「ヘルプ・ミー!」で目を覚ますことになる。入口を開けるとアメリカ人女性が立っており、彼女の父が滑落&転倒して重態だという。そして、「レスキュー隊を呼んで欲しい!」とのことだった。片言英語でのやり取りの末、先ずは5合目の佐藤小屋へ携帯でtel。しかし、なかなか繋がらず、すぐに119番へtelした。ここから、地元の富士吉田警察との交信が始まった。しかし、事故の概略を伝えて救助要請をしたものの、じきに携帯の電池切れで交信不能となってしまう。彼女にも疲れが見えるので、シェラフを貸して休ませる。暫くは静かだが何とも言えない時間が過ぎていった。

さて、レスキュー隊のほうは実に素早い対応をして下さり、何と夜中の0時半にはブルドーザーで8名の隊員が7合目に到着。一躍、彼女も交えて状況確認と救助の段取りをする。夜明けを待ってヘリでの搬送と決定し、レスキュー隊と彼女は一旦5合目の佐藤小屋へ下山した。ここで、僕はやっと独りになったわけだが、何だか気持ちが高ぶって眠るどころではない。唯、レスキュー隊が早く来てくれたので彼女も感謝していたし、僕自身、日本のレスキュー隊の素晴らしさを痛感するのだった。

さて、レスキュー隊のほうは実に素早い対応をして下さり、何と夜中の0時半にはブルドーザーで8名の隊員が7合目に到着。一躍、彼女も交えて状況確認と救助の段取りをする。夜明けを待ってヘリでの搬送と決定し、レスキュー隊と彼女は一旦5合目の佐藤小屋へ下山した。ここで、僕はやっと独りになったわけだが、何だか気持ちが高ぶって眠るどころではない。唯、レスキュー隊が早く来てくれたので彼女も感謝していたし、僕自身、日本のレスキュー隊の素晴らしさを痛感するのだった。

そして、日曜日(13日)は4時半から救助活動が展開され、ヘリは4時ごろから8合目付近を旋回、5時過ぎには無事彼女の父親は病院へ搬送された。ちょうど、張ったテントの正面にご来光を見ながら、昨夜からの事故の顛末が善い方向へ向かいますように手を合わせたりした。

そして、日曜日(13日)は4時半から救助活動が展開され、ヘリは4時ごろから8合目付近を旋回、5時過ぎには無事彼女の父親は病院へ搬送された。ちょうど、張ったテントの正面にご来光を見ながら、昨夜からの事故の顛末が善い方向へ向かいますように手を合わせたりした。

考えてみると、正月の安達太良でもちょうど遭難事故があり、救助隊と同宿していた。今回は、まさか自分がレスキュー隊と被害者の間に立って動くことになろうとは夢にも思わなかった。しかし、何とか役目を果たせたようで今はほっとしている。

考えてみると、正月の安達太良でもちょうど遭難事故があり、救助隊と同宿していた。今回は、まさか自分がレスキュー隊と被害者の間に立って動くことになろうとは夢にも思わなかった。しかし、何とか役目を果たせたようで今はほっとしている。

というわけで、この日は山頂へ向かう気力も体力もなく、早々に下山して帰りのバスを待った次第。偶然、5合目からの道で、救助隊の二人と彼女が乗った車と会い、父親の命に別状がなかったことを知らされて良かったとあらためて思った。医学の勉強をしている彼女にとっても、忘れられない経験になったのではないだろうか。

世界のフジヤマ、そこには実に沢山の外国人がやってきており、我々の感覚とはまた違った山登りが存在することも、あらためて知らされたような気がした。まあ、とにかく、疲れましたわ~~!!

先週末は中央高速バスを利用して富士山へ行ったのだが、思いもよらぬ遭難事故に関わることとなった。

土曜日(12日)はとても良い天気で、5合目を11時に出発。幕営装備もしており、無理しないで行こうとのんびり上がるが、8合目が14時半。ここまでは殆ど雪がないのだが、ここから山頂までは全て雪である。山頂までの時間を考えて引き返し、7合目に張ったテントへ戻る。そこで、外国人6名パーテイーに出会った。彼らも、これから8合目まで上がり幕営するという。そして、問題は夜の9時頃起きた。

土曜日(12日)はとても良い天気で、5合目を11時に出発。幕営装備もしており、無理しないで行こうとのんびり上がるが、8合目が14時半。ここまでは殆ど雪がないのだが、ここから山頂までは全て雪である。山頂までの時間を考えて引き返し、7合目に張ったテントへ戻る。そこで、外国人6名パーテイーに出会った。彼らも、これから8合目まで上がり幕営するという。そして、問題は夜の9時頃起きた。テント内で寝ていた僕は、近づく足音と女性の声の「ヘルプ・ミー!」で目を覚ますことになる。入口を開けるとアメリカ人女性が立っており、彼女の父が滑落&転倒して重態だという。そして、「レスキュー隊を呼んで欲しい!」とのことだった。片言英語でのやり取りの末、先ずは5合目の佐藤小屋へ携帯でtel。しかし、なかなか繋がらず、すぐに119番へtelした。ここから、地元の富士吉田警察との交信が始まった。しかし、事故の概略を伝えて救助要請をしたものの、じきに携帯の電池切れで交信不能となってしまう。彼女にも疲れが見えるので、シェラフを貸して休ませる。暫くは静かだが何とも言えない時間が過ぎていった。

さて、レスキュー隊のほうは実に素早い対応をして下さり、何と夜中の0時半にはブルドーザーで8名の隊員が7合目に到着。一躍、彼女も交えて状況確認と救助の段取りをする。夜明けを待ってヘリでの搬送と決定し、レスキュー隊と彼女は一旦5合目の佐藤小屋へ下山した。ここで、僕はやっと独りになったわけだが、何だか気持ちが高ぶって眠るどころではない。唯、レスキュー隊が早く来てくれたので彼女も感謝していたし、僕自身、日本のレスキュー隊の素晴らしさを痛感するのだった。

さて、レスキュー隊のほうは実に素早い対応をして下さり、何と夜中の0時半にはブルドーザーで8名の隊員が7合目に到着。一躍、彼女も交えて状況確認と救助の段取りをする。夜明けを待ってヘリでの搬送と決定し、レスキュー隊と彼女は一旦5合目の佐藤小屋へ下山した。ここで、僕はやっと独りになったわけだが、何だか気持ちが高ぶって眠るどころではない。唯、レスキュー隊が早く来てくれたので彼女も感謝していたし、僕自身、日本のレスキュー隊の素晴らしさを痛感するのだった。 そして、日曜日(13日)は4時半から救助活動が展開され、ヘリは4時ごろから8合目付近を旋回、5時過ぎには無事彼女の父親は病院へ搬送された。ちょうど、張ったテントの正面にご来光を見ながら、昨夜からの事故の顛末が善い方向へ向かいますように手を合わせたりした。

そして、日曜日(13日)は4時半から救助活動が展開され、ヘリは4時ごろから8合目付近を旋回、5時過ぎには無事彼女の父親は病院へ搬送された。ちょうど、張ったテントの正面にご来光を見ながら、昨夜からの事故の顛末が善い方向へ向かいますように手を合わせたりした。 考えてみると、正月の安達太良でもちょうど遭難事故があり、救助隊と同宿していた。今回は、まさか自分がレスキュー隊と被害者の間に立って動くことになろうとは夢にも思わなかった。しかし、何とか役目を果たせたようで今はほっとしている。

考えてみると、正月の安達太良でもちょうど遭難事故があり、救助隊と同宿していた。今回は、まさか自分がレスキュー隊と被害者の間に立って動くことになろうとは夢にも思わなかった。しかし、何とか役目を果たせたようで今はほっとしている。というわけで、この日は山頂へ向かう気力も体力もなく、早々に下山して帰りのバスを待った次第。偶然、5合目からの道で、救助隊の二人と彼女が乗った車と会い、父親の命に別状がなかったことを知らされて良かったとあらためて思った。医学の勉強をしている彼女にとっても、忘れられない経験になったのではないだろうか。

世界のフジヤマ、そこには実に沢山の外国人がやってきており、我々の感覚とはまた違った山登りが存在することも、あらためて知らされたような気がした。まあ、とにかく、疲れましたわ~~!!

タグ :山梨

2010年06月14日

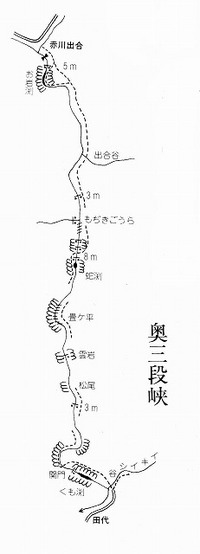

鋸岳と言う山

鋸岳・コース状況

2010年6月12日(土)~13日(日) 参加者;木偶野呂馬 G3さん 報告者;木偶野呂馬 登り~12日(土)

戸台川・河登 駐車場からしばらく工事用車道を歩いた後に戸台川の河原に入り、ピンクの目印を追って浅い流れを何度か踏み越えたりしながら右岸を進むこと1時間弱で第1の堰堤にかかる。左側につけられた道を通って堰堤を越えると10分足らずで第2の堰堤に到達。階段を昇降して堰堤の上に出ると河原がやや広くなり、砕石が堆積して本流が伏流する上を斜めに横切って徐々に左岸に移動すると、そこからは段丘の樹林と河原を交互する歩道となって20分弱で第1床固と呼ばれる鋼鉄製の堰堤に着く。これを攀じ登って同じような歩道を45分ほど歩くと角兵衛沢の標識に到達する。ここまではただ長いだけの河原歩きであるが、ここで本流を渡らなければならない。流木を利用したり飛び石伝いに渡ることも考えられるが、靴を脱いで渡渉するのが賢明でその覚悟だけは必要。

角兵衛沢の登り口からはすぐに樹林帯の急登となる。途中、25分で右手に水場が、また30分余で横岳分岐の標識があるが、そこから先は何も目印のない急坂が続き、登り始めて2時間40分で大岩下に着く。ここには岩を滴る水がある。

大岩から5分で第2尾根西側のがら場に入る。角兵衛沢の頭から流れ落ちる石の河と言う感じで両手に余るほどのものから小さな岩クズまで、がらがらの岩屑がぎっしり詰まった石の大河を歩くことになる。どの石も1つとして安定したものはなく、踏みしめれば崩れ、次の足を出せばそこがまた崩れ、1歩踏み出しても数cmも進まず、時にはマイナス1歩にもなったりする始末の悪いがら場である。少しでも安定した岩をと求めながら、踏み出して踏み崩した岩屑の上を騙し騙し歩くと言うむなしい繰り返しを何百,何千回,もしかしたら地すべりを誘発してすべての岩屑と一緒になだれ落ちるのではないかと言う恐怖と戦いながら続けることになる。

角兵衛沢の頭は早い段階から窓のようにくっきり切れているのが見えており、そこを目標に登って行く。上部に進むにつれて斜度を増すと共に岩も屑とは言えない大きなものが多くなってくるが、岩が大きくなってもまったく安定せず踏むたびに崩れる歩きにくさは最後まで続く。最後の斜面を中央よりに登り切るとやや平坦になるのだが、石の河の中央部に寄るのが嫌で右手により過ぎて大岩の下に入るとそこから左に戻るためにはがら場を下ることになるので右手に寄り過ぎない方がいい。しかもここからは次の目印が見えず、さらに右手に道らしい踏み跡が見えていてそちらに迷い込むと行き止まりとなって戻らされる羽目になる。

角兵衛沢の頭からはノコギリの歯に当るゴツゴツした岩峰が続き、岩屑の登りで消耗した後にはきつい登りとなる。

コースタイム

12日(土)

戸台川鋸岳駐車場5:58-6:35戸台川河床に入る-6:54第1の堰堤-7:02第2の堰堤7:17-7:35第1床固-8:20角兵衛沢(渡渉点)登山口8:50-9:15水場-9:22横岳分岐-11:28大岩下・大休止12:40-12:45がら場の取り付き-15:26角兵衛沢の頭-16:10鋸岳

13日(日)

テント6:45-6:50下り鎖場7:00-7:02上り鎖場7:12-7:19鹿穴7:42-7:45道迷い・引き返し点-8:01鹿穴下-8:19第2高点上り起点-8:42第2高点9:00-10:07熊穴沢付近10:35-11:10樹林帯入る-12:08戸台川河床-12:20角兵沢・渡渉12:55-13:35第1床固-13:55第2堰堤-14:05第1堰堤-14:20工事用車道14:30-14:43戸台駐車場

降り/13(日)

鋸岳山頂から稜線を南南西方向に下り、5分で鎖場に到達。慎重に下ればどうと言うことはないが、岩が脆くて剥がれやすいので落石を起す危険があり、1人が完全に降り切るまで待つ必要がある。鎖場を降るとすぐに長い鎖場の登りとなる。あまりに長いので腕力に頼りすぎると後半力尽きかねない。鎖場はゆっくり時間をかけたい。

鎖場を登って7~8分で鹿窓に着く。上に向かう道があるがこれは冬期登攀用で、こちらを上がる場合はザイルによる懸垂下降となる。鹿窓も長い鎖場で慎重を要する。鹿窓を降り切って進行方向を見ると道があるが、これも進めば懸垂が必要なルート。ここからはさらに下方にピンクの目印があり、それを追ってい下がりきったところから第2高点への登りが始まる。ここでは少し迷ってルートを見つけるのに35分を費やした。起点から20分あまりで第2高点。

第2高点から前日同様のがら場を一気に下る。角兵衛沢のそれとの違いは、岩が比較的大きくて割と安定していること。安定していると言っても乗っかれば動くが、下りなのでそれに乗って止まる所までずり下がりながら進めることであろうか・・。なので1時間ほどで2000m付近まで降ることが出来る。

熊穴沢付近から30分あまりで樹林帯に入るとはるか下方に沢音が聞こえ始める。岩屑が小さくなって道が次第に登山道らしく歩きやすくなり、約1時間で戸台川に降り立つことが出来る。

右岸を10分あまりで角兵衛沢の渡渉点に到達し再渡渉となる。以下第1床固,第2堰堤,第1堰堤と前日の逆を歩いて1時間50分で駐車場に着き終了。

2010年6月12日(土)~13日(日) 参加者;木偶野呂馬 G3さん 報告者;木偶野呂馬 登り~12日(土)

戸台川・河登 駐車場からしばらく工事用車道を歩いた後に戸台川の河原に入り、ピンクの目印を追って浅い流れを何度か踏み越えたりしながら右岸を進むこと1時間弱で第1の堰堤にかかる。左側につけられた道を通って堰堤を越えると10分足らずで第2の堰堤に到達。階段を昇降して堰堤の上に出ると河原がやや広くなり、砕石が堆積して本流が伏流する上を斜めに横切って徐々に左岸に移動すると、そこからは段丘の樹林と河原を交互する歩道となって20分弱で第1床固と呼ばれる鋼鉄製の堰堤に着く。これを攀じ登って同じような歩道を45分ほど歩くと角兵衛沢の標識に到達する。ここまではただ長いだけの河原歩きであるが、ここで本流を渡らなければならない。流木を利用したり飛び石伝いに渡ることも考えられるが、靴を脱いで渡渉するのが賢明でその覚悟だけは必要。

角兵衛沢の登り口からはすぐに樹林帯の急登となる。途中、25分で右手に水場が、また30分余で横岳分岐の標識があるが、そこから先は何も目印のない急坂が続き、登り始めて2時間40分で大岩下に着く。ここには岩を滴る水がある。

大岩から5分で第2尾根西側のがら場に入る。角兵衛沢の頭から流れ落ちる石の河と言う感じで両手に余るほどのものから小さな岩クズまで、がらがらの岩屑がぎっしり詰まった石の大河を歩くことになる。どの石も1つとして安定したものはなく、踏みしめれば崩れ、次の足を出せばそこがまた崩れ、1歩踏み出しても数cmも進まず、時にはマイナス1歩にもなったりする始末の悪いがら場である。少しでも安定した岩をと求めながら、踏み出して踏み崩した岩屑の上を騙し騙し歩くと言うむなしい繰り返しを何百,何千回,もしかしたら地すべりを誘発してすべての岩屑と一緒になだれ落ちるのではないかと言う恐怖と戦いながら続けることになる。

角兵衛沢の頭は早い段階から窓のようにくっきり切れているのが見えており、そこを目標に登って行く。上部に進むにつれて斜度を増すと共に岩も屑とは言えない大きなものが多くなってくるが、岩が大きくなってもまったく安定せず踏むたびに崩れる歩きにくさは最後まで続く。最後の斜面を中央よりに登り切るとやや平坦になるのだが、石の河の中央部に寄るのが嫌で右手により過ぎて大岩の下に入るとそこから左に戻るためにはがら場を下ることになるので右手に寄り過ぎない方がいい。しかもここからは次の目印が見えず、さらに右手に道らしい踏み跡が見えていてそちらに迷い込むと行き止まりとなって戻らされる羽目になる。

角兵衛沢の頭からはノコギリの歯に当るゴツゴツした岩峰が続き、岩屑の登りで消耗した後にはきつい登りとなる。

コースタイム

12日(土)

戸台川鋸岳駐車場5:58-6:35戸台川河床に入る-6:54第1の堰堤-7:02第2の堰堤7:17-7:35第1床固-8:20角兵衛沢(渡渉点)登山口8:50-9:15水場-9:22横岳分岐-11:28大岩下・大休止12:40-12:45がら場の取り付き-15:26角兵衛沢の頭-16:10鋸岳

13日(日)

テント6:45-6:50下り鎖場7:00-7:02上り鎖場7:12-7:19鹿穴7:42-7:45道迷い・引き返し点-8:01鹿穴下-8:19第2高点上り起点-8:42第2高点9:00-10:07熊穴沢付近10:35-11:10樹林帯入る-12:08戸台川河床-12:20角兵沢・渡渉12:55-13:35第1床固-13:55第2堰堤-14:05第1堰堤-14:20工事用車道14:30-14:43戸台駐車場

降り/13(日)

鋸岳山頂から稜線を南南西方向に下り、5分で鎖場に到達。慎重に下ればどうと言うことはないが、岩が脆くて剥がれやすいので落石を起す危険があり、1人が完全に降り切るまで待つ必要がある。鎖場を降るとすぐに長い鎖場の登りとなる。あまりに長いので腕力に頼りすぎると後半力尽きかねない。鎖場はゆっくり時間をかけたい。

鎖場を登って7~8分で鹿窓に着く。上に向かう道があるがこれは冬期登攀用で、こちらを上がる場合はザイルによる懸垂下降となる。鹿窓も長い鎖場で慎重を要する。鹿窓を降り切って進行方向を見ると道があるが、これも進めば懸垂が必要なルート。ここからはさらに下方にピンクの目印があり、それを追ってい下がりきったところから第2高点への登りが始まる。ここでは少し迷ってルートを見つけるのに35分を費やした。起点から20分あまりで第2高点。

第2高点から前日同様のがら場を一気に下る。角兵衛沢のそれとの違いは、岩が比較的大きくて割と安定していること。安定していると言っても乗っかれば動くが、下りなのでそれに乗って止まる所までずり下がりながら進めることであろうか・・。なので1時間ほどで2000m付近まで降ることが出来る。

熊穴沢付近から30分あまりで樹林帯に入るとはるか下方に沢音が聞こえ始める。岩屑が小さくなって道が次第に登山道らしく歩きやすくなり、約1時間で戸台川に降り立つことが出来る。

右岸を10分あまりで角兵衛沢の渡渉点に到達し再渡渉となる。以下第1床固,第2堰堤,第1堰堤と前日の逆を歩いて1時間50分で駐車場に着き終了。

2010年06月11日

日光社山(2010.6.6)

新緑の社山

2010年6月6日 栃木県日光 社山1827m 記録者 やませみ

そろそろ梅雨入りの気配。そんな6月の初め先々週に続き今回もまた急遽日曜日がお休みに。

正直、このところの不定期な休みは何の予定も立たず困っているのが本音であった。とは言っても今の私にとっては貴重な休みなのである。明日の天気予報はどうやら晴れらしい。となれば家に居るのは勿体無い話。

この時点で頭の中は「晴れ=山遊び」の答えしか無かった。

だからと言って特に行き先にあてがある訳ではなかった。早速行き先を探し始めた。日光近郊のマップを広げ「何処がいかんべ・・・?」などと、つぶやきながら見入っているとシャグナゲの文字が目に止まる。

「あぁ~そうか、もしかしたら満開のアズマシャクナゲ見られっかなぁ・・・。」と思い「社山」に登って見ることにした。

5時起床。外は予報通り晴れ、いや快晴である。否応なしに高ぶるテンションを抑えながらの準備、6時10分に自宅を出る。R119を日光に向け快適に車を走らせる。ところが徳次郎の交差点の少し手前でレインウェアを乗せ忘れたのに気付き車を止める、代わりになるジャケットも忘れてる。慌ててUターンすることに、自宅に戻り忘れ物をのせ仕切り直しとなる。こんな時ひとりは結構お気楽なものである。

いろは坂の上り口へ差し掛かる、見るからに普段より車が多い。「あれかなぁ~、きっとこの車列も梅雨入り前の晴天に誘われて出かけてきたのかな・・・?」ふと、そんなこと考えながら九十九折の道を中禅寺湖畔へとのんびり車を走らせる。

歌ヶ浜駐車場に8時に到着。奥の駐車場には大型・中型バスが7~8台、手前の小型車スペースもほとんど満車の状態、空いてる場所を見つけどうにか車を止めた。

清々しい空気のなか身支度を済ませ中禅寺湖畔沿いの道を阿世潟方面に歩き出す。朝の中禅寺湖、周りの山々が湖面に映りこんで静かなたたずまいを見せている。

清々しい空気のなか身支度を済ませ中禅寺湖畔沿いの道を阿世潟方面に歩き出す。朝の中禅寺湖、周りの山々が湖面に映りこんで静かなたたずまいを見せている。

滅多にお目に掛かれないシルエット、先を急ぐ訳でもないのでしばらくこの風景を味わうことにする。岸辺には大勢の釣り人の姿が、釣りもする私はロッドが弧を描いていないか気になって、気になって右だけを見ながらの歩行となり足元が少し覚束無い。(これも釣屋の宿命なのでしょうか・・・。)

程なくしてイタリア大使館別荘記念館公園前に帰りに寄ることにし先に進む。この辺りから暫らくは萌える様な新緑の樹林層 が美しい森の中、初夏を告げる「エゾハルゼミ」の大合唱をBGMに快適な歩行が続く。これだけでも「今日はほんと来て良かったなぁ」と思える自分がいる瞬間でもあった。心地よい森林浴を楽しみながら進むと阿世潟峠の入り口に着く。

が美しい森の中、初夏を告げる「エゾハルゼミ」の大合唱をBGMに快適な歩行が続く。これだけでも「今日はほんと来て良かったなぁ」と思える自分がいる瞬間でもあった。心地よい森林浴を楽しみながら進むと阿世潟峠の入り口に着く。

ここからはダケカンバの森の中を緩やかに登って行く。10分ほどで峠の分岐に達し右折して社山方面へ、ちょうど身頃の山ツツジが迎えてくれる。

小笹の尾根道を上って行くとやがて樹林帯の急登が始まり山道は小刻みにジグザグと登って行く。高度が上がるにつれ、どんどん見晴らしも良くなってくる。樹林帯を抜け無人の雨量観測所の横を過ぎると山道一眺望が利くピークへ。右手に男体山、大真名子山、小真名子山、太郎山、前方には奥白根山また眼下には中禅寺湖に竜頭の滝とほぼ360度が一望できる場所でもある。痩せ尾根には満開のシロヤシオが標高が上がってきたせいかこの辺りのツツジはまだ蕾である。

小笹の尾根道を上って行くとやがて樹林帯の急登が始まり山道は小刻みにジグザグと登って行く。高度が上がるにつれ、どんどん見晴らしも良くなってくる。樹林帯を抜け無人の雨量観測所の横を過ぎると山道一眺望が利くピークへ。右手に男体山、大真名子山、小真名子山、太郎山、前方には奥白根山また眼下には中禅寺湖に竜頭の滝とほぼ360度が一望できる場所でもある。痩せ尾根には満開のシロヤシオが標高が上がってきたせいかこの辺りのツツジはまだ蕾である。

この後見晴らしの良い急勾配の尾根道を一気に駆け上がり(ちょっと大袈裟?でも本人はそのつもりです。)山頂に着く。山頂には5~6人のパーティーが食事中であった。そのままその場を通り過ぎその先の展望の良い斜面へと足を伸ばすことに。そこにはアズマシャクナゲの群生地がある。早々ザックを放り投げ(いいえ、そ~っと置いて。)日光側の斜面へとあわよくば「満開!満開!・・・??」 その期待も虚しく3分咲きって感~じ・・・今年はまだ少し早かった様であった。やはり春先の寒さの影響なのだろうか?

少し時間が早いのだがお昼にすることにした。周りを見渡すとこの場所、展望よ~し、座り心地よ~しで30人いや40人近い方が休んでいた。松木渓谷が正面に見えるお気に入りの席に陣取ります。私が渓流釣りを始めた18歳の頃、松木、久蔵沢によく足を運んだものだ、きっとその思い出が自然と自分をこの席に導くのかも知れません。今、こうして見下ろしているほとんどの斜面は嘗ての足尾の煙害によって木々が立ち枯れ無残な姿を未だに残している。ただ山肌を笹だけが覆う異様な風景に不気味ささえ感じるのは自分だけなのだろうか。

少し時間が早いのだがお昼にすることにした。周りを見渡すとこの場所、展望よ~し、座り心地よ~しで30人いや40人近い方が休んでいた。松木渓谷が正面に見えるお気に入りの席に陣取ります。私が渓流釣りを始めた18歳の頃、松木、久蔵沢によく足を運んだものだ、きっとその思い出が自然と自分をこの席に導くのかも知れません。今、こうして見下ろしているほとんどの斜面は嘗ての足尾の煙害によって木々が立ち枯れ無残な姿を未だに残している。ただ山肌を笹だけが覆う異様な風景に不気味ささえ感じるのは自分だけなのだろうか。

あまりの天気の良さと程よい暖かさが否が応に眠気を誘う。お腹も心も満たされ来た道を戻ることにする。しかし腰を上げるのが少々遅かった様である。休憩してた場所の人混みのなかに20人弱のパーティーが居たのをすっかり忘れてしまい先に行かれてしまったのです。もうこうなると急で狭い登山道、その団体を抜くに抜けず恰もパーティーの最後尾を金魚の糞のごとく下りる嵌めに。でもこれが女性の後ろ姿を眺めながらの下山となり結構楽しかったりもする。(笑)下り始めて間もなく今度は上りの団体が次から次に、そのうちの一行は見た目50人は居る感じだ、遥か下の方までその列が繋がっている。「ありゃ~、こりゃ~もうダメだは~・・・。」山道は一方通行状態です。まるでGWの高速道路のよう大渋滞でさっきから止まったまま全然動きましぇん。(泣)あとは流れに任せるがままであった。

あまりの天気の良さと程よい暖かさが否が応に眠気を誘う。お腹も心も満たされ来た道を戻ることにする。しかし腰を上げるのが少々遅かった様である。休憩してた場所の人混みのなかに20人弱のパーティーが居たのをすっかり忘れてしまい先に行かれてしまったのです。もうこうなると急で狭い登山道、その団体を抜くに抜けず恰もパーティーの最後尾を金魚の糞のごとく下りる嵌めに。でもこれが女性の後ろ姿を眺めながらの下山となり結構楽しかったりもする。(笑)下り始めて間もなく今度は上りの団体が次から次に、そのうちの一行は見た目50人は居る感じだ、遥か下の方までその列が繋がっている。「ありゃ~、こりゃ~もうダメだは~・・・。」山道は一方通行状態です。まるでGWの高速道路のよう大渋滞でさっきから止まったまま全然動きましぇん。(泣)あとは流れに任せるがままであった。

今回、下りだけでも100人超えの登山者とすれ違い「社山」の人気の高さに改めて驚きました。渋滞が解消しようやく阿世潟峠の分岐に辿り着く。時計を見ると思いのほか時間が早かったので往路には戻らず「半月峠」回りで帰ることにする。上り始めて間もなく初老のカップルにお会いする。そのときの会話

「こんにちは、良いお天気ですね~。」

「ほんと、そうですね。 おひとりなんですか・・・?」

「はい、そうですよ。」

すると男性の方が私が向かう方を指差し

「あの辺りでさっき熊出たそうだから気を付けたのがいいよ。」

「え~、熊でだんすか・・・遭いたくねえな~」

話をよく聞くと私の直前を行く方が5、6分前に昼食をしてる時に目撃したらしいのです。「ご心配ありがとうございます。」

お礼を言ってその場を立ち去ることに、こんな時単独行は心細いものである。少し緊張の面持ちのまま熊さんに遭わないことを願いつつ、いつもより足早に歩く自分であった。気が付けばいつの間にか湖畔沿いの「狸窪」まで下りこれで一安心である。

帰り道、イタリア大使館別荘記念館をゆっくり見学し歌ヶ浜駐車場に3時に到着、怪我も無く熊にも遭わず今日の登山の終わりとなる。仕事を離れこの雄大で豊かな自然の中でこんなに楽しい時間を過ごせた私はきっと幸せ者であるに違いない。次は秋の紅葉の時期にでもまた訪れて見ようと思う。帰路、霧降にある入浴料、大人400円の天然温泉で今日の疲れを洗い流し今回の山遊びも終わりとなった。

2010年6月6日 栃木県日光 社山1827m 記録者 やませみ

そろそろ梅雨入りの気配。そんな6月の初め先々週に続き今回もまた急遽日曜日がお休みに。

正直、このところの不定期な休みは何の予定も立たず困っているのが本音であった。とは言っても今の私にとっては貴重な休みなのである。明日の天気予報はどうやら晴れらしい。となれば家に居るのは勿体無い話。

この時点で頭の中は「晴れ=山遊び」の答えしか無かった。

だからと言って特に行き先にあてがある訳ではなかった。早速行き先を探し始めた。日光近郊のマップを広げ「何処がいかんべ・・・?」などと、つぶやきながら見入っているとシャグナゲの文字が目に止まる。

「あぁ~そうか、もしかしたら満開のアズマシャクナゲ見られっかなぁ・・・。」と思い「社山」に登って見ることにした。

5時起床。外は予報通り晴れ、いや快晴である。否応なしに高ぶるテンションを抑えながらの準備、6時10分に自宅を出る。R119を日光に向け快適に車を走らせる。ところが徳次郎の交差点の少し手前でレインウェアを乗せ忘れたのに気付き車を止める、代わりになるジャケットも忘れてる。慌ててUターンすることに、自宅に戻り忘れ物をのせ仕切り直しとなる。こんな時ひとりは結構お気楽なものである。

いろは坂の上り口へ差し掛かる、見るからに普段より車が多い。「あれかなぁ~、きっとこの車列も梅雨入り前の晴天に誘われて出かけてきたのかな・・・?」ふと、そんなこと考えながら九十九折の道を中禅寺湖畔へとのんびり車を走らせる。

歌ヶ浜駐車場に8時に到着。奥の駐車場には大型・中型バスが7~8台、手前の小型車スペースもほとんど満車の状態、空いてる場所を見つけどうにか車を止めた。

清々しい空気のなか身支度を済ませ中禅寺湖畔沿いの道を阿世潟方面に歩き出す。朝の中禅寺湖、周りの山々が湖面に映りこんで静かなたたずまいを見せている。

清々しい空気のなか身支度を済ませ中禅寺湖畔沿いの道を阿世潟方面に歩き出す。朝の中禅寺湖、周りの山々が湖面に映りこんで静かなたたずまいを見せている。滅多にお目に掛かれないシルエット、先を急ぐ訳でもないのでしばらくこの風景を味わうことにする。岸辺には大勢の釣り人の姿が、釣りもする私はロッドが弧を描いていないか気になって、気になって右だけを見ながらの歩行となり足元が少し覚束無い。(これも釣屋の宿命なのでしょうか・・・。)

程なくしてイタリア大使館別荘記念館公園前に帰りに寄ることにし先に進む。この辺りから暫らくは萌える様な新緑の樹林層

が美しい森の中、初夏を告げる「エゾハルゼミ」の大合唱をBGMに快適な歩行が続く。これだけでも「今日はほんと来て良かったなぁ」と思える自分がいる瞬間でもあった。心地よい森林浴を楽しみながら進むと阿世潟峠の入り口に着く。

が美しい森の中、初夏を告げる「エゾハルゼミ」の大合唱をBGMに快適な歩行が続く。これだけでも「今日はほんと来て良かったなぁ」と思える自分がいる瞬間でもあった。心地よい森林浴を楽しみながら進むと阿世潟峠の入り口に着く。ここからはダケカンバの森の中を緩やかに登って行く。10分ほどで峠の分岐に達し右折して社山方面へ、ちょうど身頃の山ツツジが迎えてくれる。

小笹の尾根道を上って行くとやがて樹林帯の急登が始まり山道は小刻みにジグザグと登って行く。高度が上がるにつれ、どんどん見晴らしも良くなってくる。樹林帯を抜け無人の雨量観測所の横を過ぎると山道一眺望が利くピークへ。右手に男体山、大真名子山、小真名子山、太郎山、前方には奥白根山また眼下には中禅寺湖に竜頭の滝とほぼ360度が一望できる場所でもある。痩せ尾根には満開のシロヤシオが標高が上がってきたせいかこの辺りのツツジはまだ蕾である。

小笹の尾根道を上って行くとやがて樹林帯の急登が始まり山道は小刻みにジグザグと登って行く。高度が上がるにつれ、どんどん見晴らしも良くなってくる。樹林帯を抜け無人の雨量観測所の横を過ぎると山道一眺望が利くピークへ。右手に男体山、大真名子山、小真名子山、太郎山、前方には奥白根山また眼下には中禅寺湖に竜頭の滝とほぼ360度が一望できる場所でもある。痩せ尾根には満開のシロヤシオが標高が上がってきたせいかこの辺りのツツジはまだ蕾である。この後見晴らしの良い急勾配の尾根道を一気に駆け上がり(ちょっと大袈裟?でも本人はそのつもりです。)山頂に着く。山頂には5~6人のパーティーが食事中であった。そのままその場を通り過ぎその先の展望の良い斜面へと足を伸ばすことに。そこにはアズマシャクナゲの群生地がある。早々ザックを放り投げ(いいえ、そ~っと置いて。)日光側の斜面へとあわよくば「満開!満開!・・・??」 その期待も虚しく3分咲きって感~じ・・・今年はまだ少し早かった様であった。やはり春先の寒さの影響なのだろうか?

少し時間が早いのだがお昼にすることにした。周りを見渡すとこの場所、展望よ~し、座り心地よ~しで30人いや40人近い方が休んでいた。松木渓谷が正面に見えるお気に入りの席に陣取ります。私が渓流釣りを始めた18歳の頃、松木、久蔵沢によく足を運んだものだ、きっとその思い出が自然と自分をこの席に導くのかも知れません。今、こうして見下ろしているほとんどの斜面は嘗ての足尾の煙害によって木々が立ち枯れ無残な姿を未だに残している。ただ山肌を笹だけが覆う異様な風景に不気味ささえ感じるのは自分だけなのだろうか。

少し時間が早いのだがお昼にすることにした。周りを見渡すとこの場所、展望よ~し、座り心地よ~しで30人いや40人近い方が休んでいた。松木渓谷が正面に見えるお気に入りの席に陣取ります。私が渓流釣りを始めた18歳の頃、松木、久蔵沢によく足を運んだものだ、きっとその思い出が自然と自分をこの席に導くのかも知れません。今、こうして見下ろしているほとんどの斜面は嘗ての足尾の煙害によって木々が立ち枯れ無残な姿を未だに残している。ただ山肌を笹だけが覆う異様な風景に不気味ささえ感じるのは自分だけなのだろうか。 あまりの天気の良さと程よい暖かさが否が応に眠気を誘う。お腹も心も満たされ来た道を戻ることにする。しかし腰を上げるのが少々遅かった様である。休憩してた場所の人混みのなかに20人弱のパーティーが居たのをすっかり忘れてしまい先に行かれてしまったのです。もうこうなると急で狭い登山道、その団体を抜くに抜けず恰もパーティーの最後尾を金魚の糞のごとく下りる嵌めに。でもこれが女性の後ろ姿を眺めながらの下山となり結構楽しかったりもする。(笑)下り始めて間もなく今度は上りの団体が次から次に、そのうちの一行は見た目50人は居る感じだ、遥か下の方までその列が繋がっている。「ありゃ~、こりゃ~もうダメだは~・・・。」山道は一方通行状態です。まるでGWの高速道路のよう大渋滞でさっきから止まったまま全然動きましぇん。(泣)あとは流れに任せるがままであった。

あまりの天気の良さと程よい暖かさが否が応に眠気を誘う。お腹も心も満たされ来た道を戻ることにする。しかし腰を上げるのが少々遅かった様である。休憩してた場所の人混みのなかに20人弱のパーティーが居たのをすっかり忘れてしまい先に行かれてしまったのです。もうこうなると急で狭い登山道、その団体を抜くに抜けず恰もパーティーの最後尾を金魚の糞のごとく下りる嵌めに。でもこれが女性の後ろ姿を眺めながらの下山となり結構楽しかったりもする。(笑)下り始めて間もなく今度は上りの団体が次から次に、そのうちの一行は見た目50人は居る感じだ、遥か下の方までその列が繋がっている。「ありゃ~、こりゃ~もうダメだは~・・・。」山道は一方通行状態です。まるでGWの高速道路のよう大渋滞でさっきから止まったまま全然動きましぇん。(泣)あとは流れに任せるがままであった。今回、下りだけでも100人超えの登山者とすれ違い「社山」の人気の高さに改めて驚きました。渋滞が解消しようやく阿世潟峠の分岐に辿り着く。時計を見ると思いのほか時間が早かったので往路には戻らず「半月峠」回りで帰ることにする。上り始めて間もなく初老のカップルにお会いする。そのときの会話

「こんにちは、良いお天気ですね~。」

「ほんと、そうですね。 おひとりなんですか・・・?」

「はい、そうですよ。」

すると男性の方が私が向かう方を指差し

「あの辺りでさっき熊出たそうだから気を付けたのがいいよ。」

「え~、熊でだんすか・・・遭いたくねえな~」

話をよく聞くと私の直前を行く方が5、6分前に昼食をしてる時に目撃したらしいのです。「ご心配ありがとうございます。」

お礼を言ってその場を立ち去ることに、こんな時単独行は心細いものである。少し緊張の面持ちのまま熊さんに遭わないことを願いつつ、いつもより足早に歩く自分であった。気が付けばいつの間にか湖畔沿いの「狸窪」まで下りこれで一安心である。

帰り道、イタリア大使館別荘記念館をゆっくり見学し歌ヶ浜駐車場に3時に到着、怪我も無く熊にも遭わず今日の登山の終わりとなる。仕事を離れこの雄大で豊かな自然の中でこんなに楽しい時間を過ごせた私はきっと幸せ者であるに違いない。次は秋の紅葉の時期にでもまた訪れて見ようと思う。帰路、霧降にある入浴料、大人400円の天然温泉で今日の疲れを洗い流し今回の山遊びも終わりとなった。

タグ :栃木

2010年06月03日

石裂山(2010.06.01)

石裂山

2010年6月1日 栃木県 石裂山 記録者 副隊長

サラリーマンにとって休日は貴重な一日だとつくづく思う。少し前までは半自営業的な生活だったので自由な時間は自分で作り出せたが、サラリーマンともなると無駄な時間でさえ賃金で拘束され自由が利かない身となるのを10数年ぶりに体感している。

そんな身であるが数年来の山渓遊びを通じて休日の配分にも結構利口になった私である。身体を休める休日と心を休める休日を上手く使い分ける事が出来るようになったのも趣味と言う範疇ではあるけれど自然と触れ合う楽しさを教えて貰えた貴重な体験の積み重ねがあったからこそである。

朝、目を覚ますとまだ隣で佑次郎が寝息を立てている。今日は火曜日、平日の朝だから佑次郎は起き出すと共にそそくさと中学校へと行ってしまう。布団の中から佑次郎を送り出した後しばらく本を読んでいた私だがトイレに立った際に自室に差し込む明るい陽射しが妙に心を捉えて落ち着かなくなった。

「う~ん、今日は天気が良いんだなぁ、山でも歩いて来ようかなぁ・・・。」

こんな考えが浮かんだ途端にもう壁に掛かっていたザックを引き下ろしていた。

特に行き先に当ては無かった。何処でもいい様な気がする中でやはり「行くなら新しい山がいいかな・・・」と思った。今日は佑次郎が「午後1時頃には帰るよ。」と言って出て行ったからその時間くらいに帰宅出来る山を漠然と想定した。目論見は鹿沼市と旧今市市との境界にある鳴蟲山にでも登るつもりで家を出て鹿沼方面に向かった。

特に行き先に当ては無かった。何処でもいい様な気がする中でやはり「行くなら新しい山がいいかな・・・」と思った。今日は佑次郎が「午後1時頃には帰るよ。」と言って出て行ったからその時間くらいに帰宅出来る山を漠然と想定した。目論見は鹿沼市と旧今市市との境界にある鳴蟲山にでも登るつもりで家を出て鹿沼方面に向かった。

荒井川沿いの道を登山口に続く林道を探しながら走ったが、何処をどうしたものか登山口が見つからないままに加蘇山神社の社務所前まで来てしまった。加蘇山神社と言えば石裂山(おざくさん)の登山口に当たる場所である。「これも何かの縁か・・・」と急きょ石裂山登山に切り替える事にした。

社務所に在る石裂山回遊コース案内を眺めると大体4時間くらいの様子だ。現在9:30であるから13:30下山でも14:00過ぎには帰宅出来る目算である。

荒井川源流部に当たる沢沿いの登山道を軽い気分で歩き出す。沢音を聞きながらの登山は釣り屋の私にとって何よりも快適である。あちらこちらに「禁漁区」と赤字で書かれた札を目にするが沢の流れを覗き込んでみても一向に魚影は無い。登山道が横を走る里川の延長でしかない川だから最初から期待はしていないが、ついつい魚影を求めては儚い夢を追いかけてしまう。あざ笑う様に大きなヒキガエルが泳いでいるのが見えて苦笑してしまう。

周回コースの帰路に当たる月山からの道を過ぎると沢沿いに「千本かつら」の雄姿と出会う。このカツラの大木は栃木名木百選に選ばれている。その聳え立つ姿を根元から見上げて写真に撮ろうかと気軽に沢を渡ったが、ノロが付いた岩が妙に滑って足元が危うくなる。釣り屋を自認する自分の姿が余りにも不甲斐ない。誰も見ていなかったかと周囲に注意を払ってみたが平日が幸いして一安心だった。

周回コースの帰路に当たる月山からの道を過ぎると沢沿いに「千本かつら」の雄姿と出会う。このカツラの大木は栃木名木百選に選ばれている。その聳え立つ姿を根元から見上げて写真に撮ろうかと気軽に沢を渡ったが、ノロが付いた岩が妙に滑って足元が危うくなる。釣り屋を自認する自分の姿が余りにも不甲斐ない。誰も見ていなかったかと周囲に注意を払ってみたが平日が幸いして一安心だった。

東屋がある中ノ宮に登り付く。「奥の宮・東剣ノ峰」の標識の先の岩場に長い鎖が下ろされているのが見える。

「そう言えば石裂山は鎖場と梯子の山だった・・・」

気軽に登って来た裏にはこんな大切な情報を失念していたという迂闊さがあったわけだ。「ここまで来たからには行くしかなかんべ!」と自分で自分を励まして鎖に取り付いた私である。

気軽に登って来た裏にはこんな大切な情報を失念していたという迂闊さがあったわけだ。「ここまで来たからには行くしかなかんべ!」と自分で自分を励まして鎖に取り付いた私である。

この鎖場、「行者返しの岩場」と呼ばれている。私は行者では無いので帰らずに済んだ。でも雨後や雨天時なら無理は禁物と思わされる岩場である。登ってしまったら降りるのに首を傾げる程度の岩場と表現しておく。

さらに脇道にステンレス製の階段が伸びる「奥の宮」を参拝してから登山道に戻り尾根に取り付く。岩場を木の根を掴みながら登る。「一部にはハイキングコースと案内されていますが、ここは登山道です。」と書かれていた案内板の注意文を思い浮かべる。

鎖場・階段を越え「東剣ノ峰」に到着。樹木に遮られて大した展望も無い。「西剣ノ峰」へと進む鞍部に下る。これが長いステンレス製の階段の下り。何の気なしに降り始めたが、その長さに途中で「そう言えば俺って高所恐怖症じゃなかった?!」と気が付いてそれからの長かった事・・・。

鞍部に辿り着くもすぐに西剣ノ峰への登り返し。九十九折れの急登と途中で振り返ると、東剣ノ峰から下る崖に取り付けられた階段が見える。「あんなとこ降りて来たの・・・?!」と改めて驚く。

西剣ノ峰に登り付くと生い茂る樹木の間から鋭い岩肌を見せる石裂山が目の前に見える。正直「あそこに登るの・・・?」と思ったものだが、実際に登ってみるともう核心部は越えていた様で呆気ない思いで山頂に立つ。

山頂から見える展望は地理不案内にてコメント無し。(笑)

本当なら山頂でいつものようにラーメンを食べようと準備万端ザックに入れて来たのだが、時計を見たら11:20。「ちょっと早いかな・・・、月山まで行っちゃうか!」と先に進む。さらに祠と石の鳥居が有る月山山頂に到着11:30。「今日は降りちゃうか!」と結局ラーメンはお預け。

本当なら山頂でいつものようにラーメンを食べようと準備万端ザックに入れて来たのだが、時計を見たら11:20。「ちょっと早いかな・・・、月山まで行っちゃうか!」と先に進む。さらに祠と石の鳥居が有る月山山頂に到着11:30。「今日は降りちゃうか!」と結局ラーメンはお預け。

月山からの下りも時折鎖場や梯子を介して結構急な下りで一気に標高を下げて来る。スギ林に入る頃には次第に沢音も大きくなって来る。「音はすれども水が見えないなぁ・・・。」と思っていたら突然岩の間から水が流れ出して沢を作り始める。伏流水が顔を出した瞬間である。この流れも荒井川の源流域の一筋となっていくわけである。

もう充分に沢と呼べる流れを渡ると登路と合流して周回を終える。ここからは往路を逆に辿るだけである。緊張の中にも心を癒された一人旅が無事に終わった。

釣りも山も単独を好む人は多い。一人の方が自由が利き誰にも気を使わずに自然を満喫出来るからだろう。その点、私は一人が苦手である。山も渓も大好きだが、そこに住める人間ではない。都会っ子と言う程でも無いが街に慣れ親しんで生きている。寂しがり屋なのかも知れないし我儘なのかも知れない。でも、そんな私だからこんな一日を楽しむ事の大切さを感じている。日常から離れた空間に例え数時間でも身を置けたら心が元気になる。そこに仲間が居て、息子が居て・・・そんな時が私の至極の時間なのだ。

釣りも山も単独を好む人は多い。一人の方が自由が利き誰にも気を使わずに自然を満喫出来るからだろう。その点、私は一人が苦手である。山も渓も大好きだが、そこに住める人間ではない。都会っ子と言う程でも無いが街に慣れ親しんで生きている。寂しがり屋なのかも知れないし我儘なのかも知れない。でも、そんな私だからこんな一日を楽しむ事の大切さを感じている。日常から離れた空間に例え数時間でも身を置けたら心が元気になる。そこに仲間が居て、息子が居て・・・そんな時が私の至極の時間なのだ。

家に帰り御帰還ビールで一杯やっていると佑次郎が帰って来た。「今日ねぇ、山に行って来たんだ。」こう話し掛けると「何処の?」と御愛想が返って来た。それでも山の様子を写真を見せながら詳しく話してやる。「お父さんが“山に行った”って聞くとお前も行きたくなるだろ?」こう問い掛けた私にニヤリと笑いを返して来る。満更でもない表情に安心しながら残りのビールを美味しく飲んだ。「佑、今度は一緒に行こうな・・・」

2010年6月1日 栃木県 石裂山 記録者 副隊長

サラリーマンにとって休日は貴重な一日だとつくづく思う。少し前までは半自営業的な生活だったので自由な時間は自分で作り出せたが、サラリーマンともなると無駄な時間でさえ賃金で拘束され自由が利かない身となるのを10数年ぶりに体感している。

そんな身であるが数年来の山渓遊びを通じて休日の配分にも結構利口になった私である。身体を休める休日と心を休める休日を上手く使い分ける事が出来るようになったのも趣味と言う範疇ではあるけれど自然と触れ合う楽しさを教えて貰えた貴重な体験の積み重ねがあったからこそである。

朝、目を覚ますとまだ隣で佑次郎が寝息を立てている。今日は火曜日、平日の朝だから佑次郎は起き出すと共にそそくさと中学校へと行ってしまう。布団の中から佑次郎を送り出した後しばらく本を読んでいた私だがトイレに立った際に自室に差し込む明るい陽射しが妙に心を捉えて落ち着かなくなった。

「う~ん、今日は天気が良いんだなぁ、山でも歩いて来ようかなぁ・・・。」

こんな考えが浮かんだ途端にもう壁に掛かっていたザックを引き下ろしていた。

特に行き先に当ては無かった。何処でもいい様な気がする中でやはり「行くなら新しい山がいいかな・・・」と思った。今日は佑次郎が「午後1時頃には帰るよ。」と言って出て行ったからその時間くらいに帰宅出来る山を漠然と想定した。目論見は鹿沼市と旧今市市との境界にある鳴蟲山にでも登るつもりで家を出て鹿沼方面に向かった。

特に行き先に当ては無かった。何処でもいい様な気がする中でやはり「行くなら新しい山がいいかな・・・」と思った。今日は佑次郎が「午後1時頃には帰るよ。」と言って出て行ったからその時間くらいに帰宅出来る山を漠然と想定した。目論見は鹿沼市と旧今市市との境界にある鳴蟲山にでも登るつもりで家を出て鹿沼方面に向かった。荒井川沿いの道を登山口に続く林道を探しながら走ったが、何処をどうしたものか登山口が見つからないままに加蘇山神社の社務所前まで来てしまった。加蘇山神社と言えば石裂山(おざくさん)の登山口に当たる場所である。「これも何かの縁か・・・」と急きょ石裂山登山に切り替える事にした。

社務所に在る石裂山回遊コース案内を眺めると大体4時間くらいの様子だ。現在9:30であるから13:30下山でも14:00過ぎには帰宅出来る目算である。

荒井川源流部に当たる沢沿いの登山道を軽い気分で歩き出す。沢音を聞きながらの登山は釣り屋の私にとって何よりも快適である。あちらこちらに「禁漁区」と赤字で書かれた札を目にするが沢の流れを覗き込んでみても一向に魚影は無い。登山道が横を走る里川の延長でしかない川だから最初から期待はしていないが、ついつい魚影を求めては儚い夢を追いかけてしまう。あざ笑う様に大きなヒキガエルが泳いでいるのが見えて苦笑してしまう。

周回コースの帰路に当たる月山からの道を過ぎると沢沿いに「千本かつら」の雄姿と出会う。このカツラの大木は栃木名木百選に選ばれている。その聳え立つ姿を根元から見上げて写真に撮ろうかと気軽に沢を渡ったが、ノロが付いた岩が妙に滑って足元が危うくなる。釣り屋を自認する自分の姿が余りにも不甲斐ない。誰も見ていなかったかと周囲に注意を払ってみたが平日が幸いして一安心だった。

周回コースの帰路に当たる月山からの道を過ぎると沢沿いに「千本かつら」の雄姿と出会う。このカツラの大木は栃木名木百選に選ばれている。その聳え立つ姿を根元から見上げて写真に撮ろうかと気軽に沢を渡ったが、ノロが付いた岩が妙に滑って足元が危うくなる。釣り屋を自認する自分の姿が余りにも不甲斐ない。誰も見ていなかったかと周囲に注意を払ってみたが平日が幸いして一安心だった。東屋がある中ノ宮に登り付く。「奥の宮・東剣ノ峰」の標識の先の岩場に長い鎖が下ろされているのが見える。

「そう言えば石裂山は鎖場と梯子の山だった・・・」

気軽に登って来た裏にはこんな大切な情報を失念していたという迂闊さがあったわけだ。「ここまで来たからには行くしかなかんべ!」と自分で自分を励まして鎖に取り付いた私である。

気軽に登って来た裏にはこんな大切な情報を失念していたという迂闊さがあったわけだ。「ここまで来たからには行くしかなかんべ!」と自分で自分を励まして鎖に取り付いた私である。この鎖場、「行者返しの岩場」と呼ばれている。私は行者では無いので帰らずに済んだ。でも雨後や雨天時なら無理は禁物と思わされる岩場である。登ってしまったら降りるのに首を傾げる程度の岩場と表現しておく。

さらに脇道にステンレス製の階段が伸びる「奥の宮」を参拝してから登山道に戻り尾根に取り付く。岩場を木の根を掴みながら登る。「一部にはハイキングコースと案内されていますが、ここは登山道です。」と書かれていた案内板の注意文を思い浮かべる。

鎖場・階段を越え「東剣ノ峰」に到着。樹木に遮られて大した展望も無い。「西剣ノ峰」へと進む鞍部に下る。これが長いステンレス製の階段の下り。何の気なしに降り始めたが、その長さに途中で「そう言えば俺って高所恐怖症じゃなかった?!」と気が付いてそれからの長かった事・・・。

鞍部に辿り着くもすぐに西剣ノ峰への登り返し。九十九折れの急登と途中で振り返ると、東剣ノ峰から下る崖に取り付けられた階段が見える。「あんなとこ降りて来たの・・・?!」と改めて驚く。

西剣ノ峰に登り付くと生い茂る樹木の間から鋭い岩肌を見せる石裂山が目の前に見える。正直「あそこに登るの・・・?」と思ったものだが、実際に登ってみるともう核心部は越えていた様で呆気ない思いで山頂に立つ。

山頂から見える展望は地理不案内にてコメント無し。(笑)

本当なら山頂でいつものようにラーメンを食べようと準備万端ザックに入れて来たのだが、時計を見たら11:20。「ちょっと早いかな・・・、月山まで行っちゃうか!」と先に進む。さらに祠と石の鳥居が有る月山山頂に到着11:30。「今日は降りちゃうか!」と結局ラーメンはお預け。

本当なら山頂でいつものようにラーメンを食べようと準備万端ザックに入れて来たのだが、時計を見たら11:20。「ちょっと早いかな・・・、月山まで行っちゃうか!」と先に進む。さらに祠と石の鳥居が有る月山山頂に到着11:30。「今日は降りちゃうか!」と結局ラーメンはお預け。月山からの下りも時折鎖場や梯子を介して結構急な下りで一気に標高を下げて来る。スギ林に入る頃には次第に沢音も大きくなって来る。「音はすれども水が見えないなぁ・・・。」と思っていたら突然岩の間から水が流れ出して沢を作り始める。伏流水が顔を出した瞬間である。この流れも荒井川の源流域の一筋となっていくわけである。

もう充分に沢と呼べる流れを渡ると登路と合流して周回を終える。ここからは往路を逆に辿るだけである。緊張の中にも心を癒された一人旅が無事に終わった。

釣りも山も単独を好む人は多い。一人の方が自由が利き誰にも気を使わずに自然を満喫出来るからだろう。その点、私は一人が苦手である。山も渓も大好きだが、そこに住める人間ではない。都会っ子と言う程でも無いが街に慣れ親しんで生きている。寂しがり屋なのかも知れないし我儘なのかも知れない。でも、そんな私だからこんな一日を楽しむ事の大切さを感じている。日常から離れた空間に例え数時間でも身を置けたら心が元気になる。そこに仲間が居て、息子が居て・・・そんな時が私の至極の時間なのだ。

釣りも山も単独を好む人は多い。一人の方が自由が利き誰にも気を使わずに自然を満喫出来るからだろう。その点、私は一人が苦手である。山も渓も大好きだが、そこに住める人間ではない。都会っ子と言う程でも無いが街に慣れ親しんで生きている。寂しがり屋なのかも知れないし我儘なのかも知れない。でも、そんな私だからこんな一日を楽しむ事の大切さを感じている。日常から離れた空間に例え数時間でも身を置けたら心が元気になる。そこに仲間が居て、息子が居て・・・そんな時が私の至極の時間なのだ。家に帰り御帰還ビールで一杯やっていると佑次郎が帰って来た。「今日ねぇ、山に行って来たんだ。」こう話し掛けると「何処の?」と御愛想が返って来た。それでも山の様子を写真を見せながら詳しく話してやる。「お父さんが“山に行った”って聞くとお前も行きたくなるだろ?」こう問い掛けた私にニヤリと笑いを返して来る。満更でもない表情に安心しながら残りのビールを美味しく飲んだ。「佑、今度は一緒に行こうな・・・」

タグ :栃木