2011年02月14日

雪の高尾山 by ムトヤン

久々に高尾山へ行ってきた。

先日の雪は下では積もらなかったが、山には雪があるのではと思ったからだ。その予想は的中し、6号路も稲荷山コースも山頂も、下山した参道にも多くの雪が残っていた。しかも、この雪のおかげで?人が少ないのも実にうれしいことだった。思えば、ミシュラン効果以降、うんざりするほどの人が押し寄せており、僕ら地元の人間は若干遠慮さえしていたくらいであったのだ。

先日の雪は下では積もらなかったが、山には雪があるのではと思ったからだ。その予想は的中し、6号路も稲荷山コースも山頂も、下山した参道にも多くの雪が残っていた。しかも、この雪のおかげで?人が少ないのも実にうれしいことだった。思えば、ミシュラン効果以降、うんざりするほどの人が押し寄せており、僕ら地元の人間は若干遠慮さえしていたくらいであったのだ。

唯、低山の雪はけっこう厄介で、陽のあたらない沢沿いの6号路や山頂から奥の院までの雪面が大分凍結して滑りやすくなっていた。正直言うと、4本爪くらいの軽アイゼンが欲しいところだった。それでも、「オットット・・」という感じで、雪の高尾山を楽しく満喫した。

山頂では富士山が美しく迎えてくれたし、いつもの大見晴亭のたぬきそばも美味かった。その小屋では、相席になったおじいさんが「新潟の小千谷から来ましたよ。新潟の雪はすごいが、ここは晴れていて富士山も見えて最高です」と言っていたのが印象的だった。後からお仲間も来て、つまみをもらったりした。

山頂では富士山が美しく迎えてくれたし、いつもの大見晴亭のたぬきそばも美味かった。その小屋では、相席になったおじいさんが「新潟の小千谷から来ましたよ。新潟の雪はすごいが、ここは晴れていて富士山も見えて最高です」と言っていたのが印象的だった。後からお仲間も来て、つまみをもらったりした。

下っては、ちょうど送迎バスが来ていたので、これまた久々にふろっぴいへ寄って風呂三昧であった。タオルを持っていると言ったら、何と800円(通常は1800円)だったのはうれしかった。いつもより長めに風呂に出入りして、入試で疲れた?心身を癒した。帰りのバスはも自宅のすぐ近くまで送ってもらい、何だか得した1日だった。

先日の雪は下では積もらなかったが、山には雪があるのではと思ったからだ。その予想は的中し、6号路も稲荷山コースも山頂も、下山した参道にも多くの雪が残っていた。しかも、この雪のおかげで?人が少ないのも実にうれしいことだった。思えば、ミシュラン効果以降、うんざりするほどの人が押し寄せており、僕ら地元の人間は若干遠慮さえしていたくらいであったのだ。

先日の雪は下では積もらなかったが、山には雪があるのではと思ったからだ。その予想は的中し、6号路も稲荷山コースも山頂も、下山した参道にも多くの雪が残っていた。しかも、この雪のおかげで?人が少ないのも実にうれしいことだった。思えば、ミシュラン効果以降、うんざりするほどの人が押し寄せており、僕ら地元の人間は若干遠慮さえしていたくらいであったのだ。唯、低山の雪はけっこう厄介で、陽のあたらない沢沿いの6号路や山頂から奥の院までの雪面が大分凍結して滑りやすくなっていた。正直言うと、4本爪くらいの軽アイゼンが欲しいところだった。それでも、「オットット・・」という感じで、雪の高尾山を楽しく満喫した。

山頂では富士山が美しく迎えてくれたし、いつもの大見晴亭のたぬきそばも美味かった。その小屋では、相席になったおじいさんが「新潟の小千谷から来ましたよ。新潟の雪はすごいが、ここは晴れていて富士山も見えて最高です」と言っていたのが印象的だった。後からお仲間も来て、つまみをもらったりした。

山頂では富士山が美しく迎えてくれたし、いつもの大見晴亭のたぬきそばも美味かった。その小屋では、相席になったおじいさんが「新潟の小千谷から来ましたよ。新潟の雪はすごいが、ここは晴れていて富士山も見えて最高です」と言っていたのが印象的だった。後からお仲間も来て、つまみをもらったりした。下っては、ちょうど送迎バスが来ていたので、これまた久々にふろっぴいへ寄って風呂三昧であった。タオルを持っていると言ったら、何と800円(通常は1800円)だったのはうれしかった。いつもより長めに風呂に出入りして、入試で疲れた?心身を癒した。帰りのバスはも自宅のすぐ近くまで送ってもらい、何だか得した1日だった。

2011年01月13日

戸谷峰

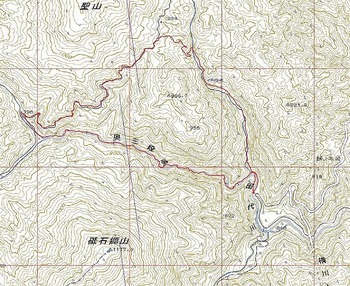

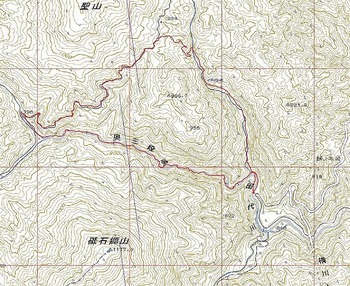

前週に続き、足慣らしのため戸谷峰(1929m)に登る。戸谷峰には旧四賀村の保福寺地区から登るコースとR254の三才山(みさやま)トンネル付近の野間沢から登るコースがある他、松本市の稲倉(しなくら)峠から旧四賀村との境界線に沿って縦走するコース,保福寺峠と美ヶ原スカイラインを結ぶ林道の三才トンネルの真上に当たる三才山峠から三才山(1605m),六人坊(1618m),を経て縦走するコースなどがある。

今回は登頂上後、あわよくば六人坊,三才山辺りまでのルート偵察を~,ともくろんでとりつきのいい野間沢コースから登る。

1月8日(土)

標高ほぼ1000mの野間沢橋登山口を7:48発。戸谷峰から東に延びる稜線を100m下った辺りから南に向かって派生する尾根の東斜面を沢に沿って200mほど登る。この沢を遮二無二に登れば主稜線に達することが出来そうだが急斜面の薮漕ぎになるのは必至で、そう言うことをやる馬力と気まぐれは今はない。

なのでここは送電線巡視路でもある登山道の通り右折し(8:21)、右手の1363mピークを大きく廻りこんで東隣の尾根の上に出る。そこから尾根に沿って送電線が上に伸び、次々と現れる3つの鉄塔(No7~73)を追って登る。

右手に進んで東斜面に出ると陽が当たり始め暑くなってきたのでヤッケを脱ぐ(8:47~53)。オーバーズボンも要らないのだが脱ぐのが面倒。カラマツ林の平易な尾根道を歩くこと8分で1360mの№71鉄通過(9:05)。周囲の木の密度が低くなって次第に見通しがよくなり、さらに進むこと20分弱で1450mの№72鉄塔着(9:23)。鉄塔の向こうに戸谷峰の山頂が見え、左手後方に梓川の南に位置する山々がせりあがって来た。

9:40,主稜線上のNo73鉄塔(1510m)着。振り返ると美ヶ原から伸びてくる送電線がよく見える。5分後出発。ここから疎林の主稜線を西に進んで100mほど登り、最後はロープのある急斜面を30mほど登って山頂に到達(10:13)。

雲1つない快晴,まれにみる絶景である。列挙すればキリがない遠近の山々を心行くまで目に焼きつけ堪能し、撮れる限りの写真を撮りまくって山頂を後にする。

10:43,No73鉄塔に戻って昼食を摂り、11:10,荷物を置いて六人坊に向かう。

六人坊は間近に見え、その向こうに保福寺と美ヶ原スカイラインを結ぶ林道が見えていて楽勝と思われたが、目の前の小ピークから50mくらい下がった先にもう1つのピーク(1503m)があり、そこまで行って見通すと先刻以上の下りがあってその鞍部から大きな登り(100m以上)となっているのが分かった。ここまで来て荷物を置いてきたことを悔やんだが後の祭りで、偵察はここまでとして諦めて引き返す。

帰宅して地図を見ると、1503mのピークからは70mの下りの後、120mの登り返しがあるもそこは1562mのピークで、六人坊はそこからさらに60m登っていた。

結局1時間かかって№73鉄塔に戻ることになったが、縦走路の様子があらまし分かっただけでも収穫だった。

12:11下山開始。午後になって陽射しが強くなり暑かったが休まず下って13:08下山。

今回は登頂上後、あわよくば六人坊,三才山辺りまでのルート偵察を~,ともくろんでとりつきのいい野間沢コースから登る。

1月8日(土)

標高ほぼ1000mの野間沢橋登山口を7:48発。戸谷峰から東に延びる稜線を100m下った辺りから南に向かって派生する尾根の東斜面を沢に沿って200mほど登る。この沢を遮二無二に登れば主稜線に達することが出来そうだが急斜面の薮漕ぎになるのは必至で、そう言うことをやる馬力と気まぐれは今はない。

なのでここは送電線巡視路でもある登山道の通り右折し(8:21)、右手の1363mピークを大きく廻りこんで東隣の尾根の上に出る。そこから尾根に沿って送電線が上に伸び、次々と現れる3つの鉄塔(No7~73)を追って登る。

右手に進んで東斜面に出ると陽が当たり始め暑くなってきたのでヤッケを脱ぐ(8:47~53)。オーバーズボンも要らないのだが脱ぐのが面倒。カラマツ林の平易な尾根道を歩くこと8分で1360mの№71鉄通過(9:05)。周囲の木の密度が低くなって次第に見通しがよくなり、さらに進むこと20分弱で1450mの№72鉄塔着(9:23)。鉄塔の向こうに戸谷峰の山頂が見え、左手後方に梓川の南に位置する山々がせりあがって来た。

9:40,主稜線上のNo73鉄塔(1510m)着。振り返ると美ヶ原から伸びてくる送電線がよく見える。5分後出発。ここから疎林の主稜線を西に進んで100mほど登り、最後はロープのある急斜面を30mほど登って山頂に到達(10:13)。

雲1つない快晴,まれにみる絶景である。列挙すればキリがない遠近の山々を心行くまで目に焼きつけ堪能し、撮れる限りの写真を撮りまくって山頂を後にする。

10:43,No73鉄塔に戻って昼食を摂り、11:10,荷物を置いて六人坊に向かう。

六人坊は間近に見え、その向こうに保福寺と美ヶ原スカイラインを結ぶ林道が見えていて楽勝と思われたが、目の前の小ピークから50mくらい下がった先にもう1つのピーク(1503m)があり、そこまで行って見通すと先刻以上の下りがあってその鞍部から大きな登り(100m以上)となっているのが分かった。ここまで来て荷物を置いてきたことを悔やんだが後の祭りで、偵察はここまでとして諦めて引き返す。

帰宅して地図を見ると、1503mのピークからは70mの下りの後、120mの登り返しがあるもそこは1562mのピークで、六人坊はそこからさらに60m登っていた。

結局1時間かかって№73鉄塔に戻ることになったが、縦走路の様子があらまし分かっただけでも収穫だった。

12:11下山開始。午後になって陽射しが強くなり暑かったが休まず下って13:08下山。

2011年01月13日

光城山~長峰山

1月2日(日)

今年の元日登山は茅ヶ岳を予定していたが、年末年始大荒れの予報に怖気づいて計画を中止。西日本や東北は予報通りの荒れ模様だったが、信州はいたって穏やかな年明けで臍を噛んだ。

コタツムリを決め込んで元日の駅伝を見ていたらjun1さんから電話があって『足慣らしに光城山にでも登りますか・・』となる。

と言う訳で8:00に集合し、いつもとは違う北廻りのルートを登る。北廻りルートは光城山の北隣に並ぶほぼ同じ高さの山の尾根を登るルートで、正面のルートが直登に近くてきついのに比して、斜度は変わらないが折り返しの距離が長くとってある分だけゆったりと登れる気がした。

また正面ルートには冬は白鳥型に、春は桜道に沿って電飾が施されたりして手が加えられているのに比してほとんど手が加えられていない分,うるさくなくていい感じである。

山行記録を書く時にはまず写真を取り込み、画像を見て時刻,場所,その場での出来事や状況等,得られる様々な情報を手がかりに書くのが常であり、今回も帰って早速写真をアップすべくメモリーの蓋を開けたところ、そこにあるべきものが入っておらず『ドヒャー!』となって次にガックリした次第。

コンパクトの時は2~3枚撮った時点でカメラが教えてくれるのに対して一眼にはそのような機能は無いらしく、バシャバシャとシャッターが落ちるので全く気がつかなかったノダ・・。

手がかりが無くては書きようが無いとは言わないが、ディティールまでは無理。そんな訳で同じコースを登りなおし、改めて写真を撮ったものを載せることにしたので当日の行動記録は大雑把なものになる。

また登りなおしと言えども動けばそれなりのことはあるので、併せて3日の記録も後に記す。当然ながら写真の時刻は3日午後となる。

2日8:00,光城山登山口集合。jun1さんが『今日はこっちから登って見ようか・・』と谷筋を指し、自分も正面のルートは好きでないので文句無く同意して10分後出発。

光配水地の建物を過ぎて道が2分する。正面ルートに繋がる道を見送って左折し北廻りの登山道に入ると、道は谷を隔てた北隣の山腹を650mの等高線に沿って斜上し始める。

正面ルートが尾根をほぼ真っ直ぐ登っていくのに比べ、こちらは山腹が若干広い分だけゆとりがあってジグザクの距離が長く、ゆったり登っているのと、ケヤキやコナラ,クヌギ等の樹高のある広葉樹が適度の間隔で疎生していて林床が明るく伸びやかなのが特徴であろうか・・。

登山口から山頂まで、標高差300mほどの山なので初めの急登150mを頑張れば20分で中間点標識に着く。そこからは傾斜もゆるくなって、だらだらと歩くこと15分ほどで林道に到達。林道を南に5~6分で光城山の山頂に着く。

せっかくなので光城山から長峰山まで歩こうと言うことになり、林道を北に向かう。10分ほど歩くとかつて『白牧』と言う集落があった場所に到達する。ここには建物の跡はないが、墓や石仏,道祖神等が残っている。ここ(白牧)からは光城山と長峰山の中間を西に下る林道白牧線と言う道がある。そこは未踏査なので帰りはその道を下って見ようなどと話しながら進んで40分あまりで長峰山に到着(9:50頃)。

西山は半分から上が雲の中で常念岳は望めず、10分ほど下界の景観を楽しんでもとの道を戻る。道すがら『長峰荘に下るつもりだったが(下山口が)遠いので止めた』と言う婦人と道連れになり、白牧からも同じ道を下ることになって3人で林道を下る。

林道は復員4m,上部がコンクリート,途中からはアスファルト舗装のしっかりした道で、雪が無ければ車での往来は全く問題ないことが分かった。がしかし、かなりの急勾配で、歩いて下るとつま先を傷めそうで小走りになってしまう。そして思いのほか長い。

白牧に限らず、この地域一帯は急傾斜の地滑り危険地帯であり、地滑り防止対策として『水抜き』の施設が随所に見られる。

途中に炭焼き窯や作業小屋,立ち木を利用して丸太を組んだ足場のようなものがある一画があったり、雑木を伐採して小さな広葉樹を植林した区画があったりと、飽きない程度に見所がある。

約40分で市道に出て更に10分あまり歩き、11:00に駐車場着,散会する。

付

1月3日(月) 登りなおしの記

箱根駅伝を見終わってから再度写真を撮りに出かけたので出発が遅くなってしまった。我が母校はかろうじて10位以内に逃げ込んだが、このところ振るわない。

14:15発。さくら並木への道を見送って北廻り道に入ってすぐの所に標識があったのを昨日は見落としていた。そこから上に道が1本あったのが気になったが、標識に従って真っ直ぐ進む。がしかし、昨日のことなのにその辺りの記憶が全くなく、その道がどんどん北に廻って行く気配なので引き返して標識から上に向かって見た。ひと登りすると右手に正面ルートの尾根から山頂までもがよく見える場所に到達。いい角度で山頂を写すことが出来、ふり向けば蝶ヶ岳をも見ることが出来たのはいいが、『昨日,こんな場面があったっけ・・』と?符が・・。マア、行ける所まで行ってみよう・・,と先に進むもすぐに道が途絶え、引き返す羽目になる。何と言う注意力の欠如かッ!

14:40,戻って北寄りに進むと上から男性が1人,さらに上から3人の女性が降りて来た。正面ルートから登ってこちらへ降りてくると言うパターンがあるようだ。同じ所に降りれるのが魅力なのだろう。

急斜面を20分ほど登ってようやく傾斜が緩くなる辺りに『さくら池・山頂中間点(14:57)』と言う標識があるのだが、さくら池がどこにあるのか、またこの山の山頂それなのか、光城山のそれなのか分からない。

背後の太陽が木々の長い影を登山道に落とし、それを踏んだり跨いだりしながら進む。スックと伸びた影や横たわる影,こんがらがった影もあれば踊っているような影もあって、この時間帯は自分達が『主役だ』と言わんばかりに好き勝手に、自在にふるまっている。

15:09,2つの尾根が平行して光城山がすぐ隣に見える辺り,山頂付近で光るものが見えるのを望遠で撮っている時、降りてきた3人連れが山仲間だったのに驚き、かつ思いがけない再会を喜ぶ。動けばそれなりに何がしかの収穫があることのこれが1つ目。

15:17,林道に到達し、前日同様,光城山の山頂まで行く。15:31,山頂の神社着。ちらほらと登山者があり、そのいずれもが北廻りルートに向かうのと入れ替わって、昨日は姿を見せなかったアルプス~頭だけの常念岳,雪の大天井岳,頭を隠した燕岳・有明山~を眺め、穂高の町を見下ろす。

15:27発,林道を北に向かい15:36白牧着。石仏や道祖神の写真を撮った後、15:40から林道を下る。

前日同様,小走りに下ってカーブを廻った時,突然目の前の林道にカモシカがいるのに出くわす(15:47)。距離は10mあるかなしかで、動かずこちらを見ているのをゆっくり撮ることができた。4~5枚撮ってからそろりと前進すると林道の向こうの斜面に飛び込んで行った。追いかけて覗きこむとすぐ下にいたのが一転して上に走り、林道を駆け渡って右手の斜面の先に消えた。なおも追って行くと30mも先の潅木の中でこっちを見ている。こうして束の間ながらカモシカとの時間を共有したこれが収穫の2つ目。

そこから1kmほど下ると右手に炭焼き窯や小屋のある一画があって中年の男性が作業していた(16:04)。入り込んで話しを聞くと男性はその一帯の森林の所有者で、森林の手入れをしながら炭焼きをしたり、丸太を組んでアスレチックのようなものを作ったりして森との共生を楽しんでいるとのこと。

ちょうどその辺りから山の斜面を伐採してその跡地に小さな広葉樹を植林し、目印にピンクのリボンがつけてあるのが見られたのでそのことを尋ねると、それは公有地を対象とした県と国の事業だそうで、『自分の所もやってくれないか』と聞いてみたが私有地は対象外だと言われたので、今後自分でやっていくつもりだと言うことだった。

大変な作業になると思われるが、そうやって手入れすると言う人は貴重な存在なので補助があってもよさそうなものだと思った。

16:12,炭焼き小屋を辞去。道が大きく右奥に伸びて下がり切ると奥沢と言う沢にぶつかり、ヘアピン状に折り返して高度を下げながら500m進むと今度は左手の白牧沢に行き当たる。2つの沢が合流するところにある堰堤を過ぎると人里は近い。

16:35,市道に出て左折し6分で登山口に着き終了(16:41)。

今年の元日登山は茅ヶ岳を予定していたが、年末年始大荒れの予報に怖気づいて計画を中止。西日本や東北は予報通りの荒れ模様だったが、信州はいたって穏やかな年明けで臍を噛んだ。

コタツムリを決め込んで元日の駅伝を見ていたらjun1さんから電話があって『足慣らしに光城山にでも登りますか・・』となる。

と言う訳で8:00に集合し、いつもとは違う北廻りのルートを登る。北廻りルートは光城山の北隣に並ぶほぼ同じ高さの山の尾根を登るルートで、正面のルートが直登に近くてきついのに比して、斜度は変わらないが折り返しの距離が長くとってある分だけゆったりと登れる気がした。

また正面ルートには冬は白鳥型に、春は桜道に沿って電飾が施されたりして手が加えられているのに比してほとんど手が加えられていない分,うるさくなくていい感じである。

山行記録を書く時にはまず写真を取り込み、画像を見て時刻,場所,その場での出来事や状況等,得られる様々な情報を手がかりに書くのが常であり、今回も帰って早速写真をアップすべくメモリーの蓋を開けたところ、そこにあるべきものが入っておらず『ドヒャー!』となって次にガックリした次第。

コンパクトの時は2~3枚撮った時点でカメラが教えてくれるのに対して一眼にはそのような機能は無いらしく、バシャバシャとシャッターが落ちるので全く気がつかなかったノダ・・。

手がかりが無くては書きようが無いとは言わないが、ディティールまでは無理。そんな訳で同じコースを登りなおし、改めて写真を撮ったものを載せることにしたので当日の行動記録は大雑把なものになる。

また登りなおしと言えども動けばそれなりのことはあるので、併せて3日の記録も後に記す。当然ながら写真の時刻は3日午後となる。

2日8:00,光城山登山口集合。jun1さんが『今日はこっちから登って見ようか・・』と谷筋を指し、自分も正面のルートは好きでないので文句無く同意して10分後出発。

光配水地の建物を過ぎて道が2分する。正面ルートに繋がる道を見送って左折し北廻りの登山道に入ると、道は谷を隔てた北隣の山腹を650mの等高線に沿って斜上し始める。

正面ルートが尾根をほぼ真っ直ぐ登っていくのに比べ、こちらは山腹が若干広い分だけゆとりがあってジグザクの距離が長く、ゆったり登っているのと、ケヤキやコナラ,クヌギ等の樹高のある広葉樹が適度の間隔で疎生していて林床が明るく伸びやかなのが特徴であろうか・・。

登山口から山頂まで、標高差300mほどの山なので初めの急登150mを頑張れば20分で中間点標識に着く。そこからは傾斜もゆるくなって、だらだらと歩くこと15分ほどで林道に到達。林道を南に5~6分で光城山の山頂に着く。

せっかくなので光城山から長峰山まで歩こうと言うことになり、林道を北に向かう。10分ほど歩くとかつて『白牧』と言う集落があった場所に到達する。ここには建物の跡はないが、墓や石仏,道祖神等が残っている。ここ(白牧)からは光城山と長峰山の中間を西に下る林道白牧線と言う道がある。そこは未踏査なので帰りはその道を下って見ようなどと話しながら進んで40分あまりで長峰山に到着(9:50頃)。

西山は半分から上が雲の中で常念岳は望めず、10分ほど下界の景観を楽しんでもとの道を戻る。道すがら『長峰荘に下るつもりだったが(下山口が)遠いので止めた』と言う婦人と道連れになり、白牧からも同じ道を下ることになって3人で林道を下る。

林道は復員4m,上部がコンクリート,途中からはアスファルト舗装のしっかりした道で、雪が無ければ車での往来は全く問題ないことが分かった。がしかし、かなりの急勾配で、歩いて下るとつま先を傷めそうで小走りになってしまう。そして思いのほか長い。

白牧に限らず、この地域一帯は急傾斜の地滑り危険地帯であり、地滑り防止対策として『水抜き』の施設が随所に見られる。

途中に炭焼き窯や作業小屋,立ち木を利用して丸太を組んだ足場のようなものがある一画があったり、雑木を伐採して小さな広葉樹を植林した区画があったりと、飽きない程度に見所がある。

約40分で市道に出て更に10分あまり歩き、11:00に駐車場着,散会する。

付

1月3日(月) 登りなおしの記

箱根駅伝を見終わってから再度写真を撮りに出かけたので出発が遅くなってしまった。我が母校はかろうじて10位以内に逃げ込んだが、このところ振るわない。

14:15発。さくら並木への道を見送って北廻り道に入ってすぐの所に標識があったのを昨日は見落としていた。そこから上に道が1本あったのが気になったが、標識に従って真っ直ぐ進む。がしかし、昨日のことなのにその辺りの記憶が全くなく、その道がどんどん北に廻って行く気配なので引き返して標識から上に向かって見た。ひと登りすると右手に正面ルートの尾根から山頂までもがよく見える場所に到達。いい角度で山頂を写すことが出来、ふり向けば蝶ヶ岳をも見ることが出来たのはいいが、『昨日,こんな場面があったっけ・・』と?符が・・。マア、行ける所まで行ってみよう・・,と先に進むもすぐに道が途絶え、引き返す羽目になる。何と言う注意力の欠如かッ!

14:40,戻って北寄りに進むと上から男性が1人,さらに上から3人の女性が降りて来た。正面ルートから登ってこちらへ降りてくると言うパターンがあるようだ。同じ所に降りれるのが魅力なのだろう。

急斜面を20分ほど登ってようやく傾斜が緩くなる辺りに『さくら池・山頂中間点(14:57)』と言う標識があるのだが、さくら池がどこにあるのか、またこの山の山頂それなのか、光城山のそれなのか分からない。

背後の太陽が木々の長い影を登山道に落とし、それを踏んだり跨いだりしながら進む。スックと伸びた影や横たわる影,こんがらがった影もあれば踊っているような影もあって、この時間帯は自分達が『主役だ』と言わんばかりに好き勝手に、自在にふるまっている。

15:09,2つの尾根が平行して光城山がすぐ隣に見える辺り,山頂付近で光るものが見えるのを望遠で撮っている時、降りてきた3人連れが山仲間だったのに驚き、かつ思いがけない再会を喜ぶ。動けばそれなりに何がしかの収穫があることのこれが1つ目。

15:17,林道に到達し、前日同様,光城山の山頂まで行く。15:31,山頂の神社着。ちらほらと登山者があり、そのいずれもが北廻りルートに向かうのと入れ替わって、昨日は姿を見せなかったアルプス~頭だけの常念岳,雪の大天井岳,頭を隠した燕岳・有明山~を眺め、穂高の町を見下ろす。

15:27発,林道を北に向かい15:36白牧着。石仏や道祖神の写真を撮った後、15:40から林道を下る。

前日同様,小走りに下ってカーブを廻った時,突然目の前の林道にカモシカがいるのに出くわす(15:47)。距離は10mあるかなしかで、動かずこちらを見ているのをゆっくり撮ることができた。4~5枚撮ってからそろりと前進すると林道の向こうの斜面に飛び込んで行った。追いかけて覗きこむとすぐ下にいたのが一転して上に走り、林道を駆け渡って右手の斜面の先に消えた。なおも追って行くと30mも先の潅木の中でこっちを見ている。こうして束の間ながらカモシカとの時間を共有したこれが収穫の2つ目。

そこから1kmほど下ると右手に炭焼き窯や小屋のある一画があって中年の男性が作業していた(16:04)。入り込んで話しを聞くと男性はその一帯の森林の所有者で、森林の手入れをしながら炭焼きをしたり、丸太を組んでアスレチックのようなものを作ったりして森との共生を楽しんでいるとのこと。

ちょうどその辺りから山の斜面を伐採してその跡地に小さな広葉樹を植林し、目印にピンクのリボンがつけてあるのが見られたのでそのことを尋ねると、それは公有地を対象とした県と国の事業だそうで、『自分の所もやってくれないか』と聞いてみたが私有地は対象外だと言われたので、今後自分でやっていくつもりだと言うことだった。

大変な作業になると思われるが、そうやって手入れすると言う人は貴重な存在なので補助があってもよさそうなものだと思った。

16:12,炭焼き小屋を辞去。道が大きく右奥に伸びて下がり切ると奥沢と言う沢にぶつかり、ヘアピン状に折り返して高度を下げながら500m進むと今度は左手の白牧沢に行き当たる。2つの沢が合流するところにある堰堤を過ぎると人里は近い。

16:35,市道に出て左折し6分で登山口に着き終了(16:41)。

2011年01月13日

広島・武田山連峰西部・鈴峯~鬼ヶ城山~己斐峠

幼少期,広島市と五日市町の境界に位置する鈴峯と言う320mほどの低山を真西から見る位置に暮らしていた。

そこは鈴峯が唯一左右対称の端正な姿を見せる場所で目の前に田んぼがあり、春には水が張られた田に映って上下まで対称な山を見ることが出来た。

今はその風情もなくなってしまったが、当時の風景の記憶は今も鮮明である。

腕白時代の遊び場であり、また燃料として枯葉・枯れ枝を拾い集めさせられた生活の場でもあったその山こそは自分にとっての原点の山であり、切っても切れない縁で繋がったかけがえのないふるさとの山である。

その鈴峯から広島市祇園の武田山に至る約17kmの山なみを武田山連峰と言う。かつて『佐伯冒険学校』と言う子ども達の野外活動クラブを立ち上げるに当たって、その記念登山として子ども達と歩いたのがこのコースである。

『武田山~鈴ヶ峰』の全体を武田山連峰と称することには異論があるかもしれないし、正式な名称であるかどうかも調べたこともないが、東の安佐南区祇園の安川と西の佐伯区五日市の八幡川の間に連なる450m~250mの山々をひと続きの山稜、即ち連峰と見て、その連なりの一方の起点であり400mを越える高さの『武田山』を冠することは、あながち不当なものではないと思っている。

もとより勝手に山の名称をつくることは慎まなければならないことであるが、上の見解に加えて、30年以上前の文献にそのような記述があったことに依拠して、ここでは『武田山連峰』と称することをお許し願うこととする。

呼称の問題はさておいて、同コースは途中,道路で分断されると言う問題はあるにしても、南には瀬戸の海と島々が広がり、宮島の瀬戸を隔てて西から経小屋山,のうが高原,極楽寺山,窓が山,向山と続く山々の奥に大峰山や阿弥陀山が望まれ、大広島市を俯瞰しながらゆったりと歩くことが出来ると言う、眺望に恵まれた素晴らしいコースであると言える。

30数年を経て山そのものも周辺の状況も大きく変貌したが、近年,そのコースが整備され、訪れる人が多くなっていると聞く。

是が非でも再度歩きたいと思っていたその機会が突然来た!

12月22日(水)

9:20発,鈴ヶ峰の登山口までは歩いて10分ほど。昔は山際のどこからでも登れたが、今はバリケードがあって勝手な侵入を拒んでいる。昔の記憶を辿って登山口を見つけ、9:34から登り始める。小灌木の茂る道は思いの外整備されていて歩きやすい。10分ほどで正面に鈴ヶ峰山頂が見えるようになり、さらに10分余りで水準点のある最初の鉄塔に着く。その先で南西側から1本の登山道を合わせるが、昔この道を少し下がった辺りに畑を借りていて母と一緒によく通った思い出がある。

さらに進んで10:12,天ヶ峠(あまがたお)と言う峠の手前のピーク(205m)に着く。ここからは五日市の市街地とその向こうに宮島や大野町の経小屋山等,瀬戸の島と沿岸の山々がよく見える。小ピークを下った所が天ヶ峠で、ここから美鈴が丘団地までは10分余りである。

美鈴が丘団地は今でこそ大きな住宅地であるが、昭和30年代は何もないただの山だった。その辺りを百田と言い、そこにも借りた畑があって大八車を引いた父とよく通った。刈った柴を積み上げた大八車に弟が乗り、自分は乗せてもらえないどころか後ろから押して歩かされたのを覚えている。

天ヶ峠には戦時中だか終戦直後に飛行機が落ちたとか、子ども達の間では水晶が出るという噂があって、私たちは棒切れを持ってチャンバラごっこをしながらよく『探検』にも来た。残念ながら水晶が見つかったことはなかったが、ワクワク感があって楽しかった。

当時、峠へは南西側から登るルートがあって、私達はそれを登ったのだが、その道は藪がかぶっていて痕跡を残すのみとなっていた。下部はおそらくゴルフ場に飲み込まれてしまっていることだろう。

峠からは一気に115mを登って10:33鈴ヶ峰(西峰)に着く。ここまで来ると宮島より東に位置する島が見えてくる。多分大奈佐美島や能美島だろう・・。

当時,私たちが遊びに来たのはここまでで、そこから先,東峰の方に足を延ばしたことはなかった。従って大広島市の市街地や沖に浮かぶ似ノ島,江田島等の島々を見ることもなく、そこが私達の『探険』の限界だった。佐伯郡と広島市とが鈴ヶ峰~鬼ヶ城山ラインと言うたった1本の稜線を隔てて背中を合わせていたことを長い間知らずにいた。そんな狭い空間で跳ね回っていた時代の私達にとって広島と言う街は別世界だった。

山頂には3人の中高年のハイカーがいた。1人は美鈴が丘団地に住む人で、長い間手弁当で登山道をコツコツ整備してきたと言う。30年前とは見違えるほど歩きやすい道になっていたのは、そう言う志ある方々の努力の賜物だったのだと感謝!

10分ほど山頂にいて東峰に向かい、11:08東峰着。そこはかなりの広さの裸地で公園になっていた。無風快晴の穏やかな陽だまりの温もりに浸りながら広島市の市街地と瀬戸の島々の展望を楽しんだ後、北側の道を鬼ヶ城山に向かう。

11:14発。急斜面を100mほど下って細い尾根道に入る。そこから左手下の団地に沿って進むと『鈴ヶ峰⇔鬼ヶ城山』の標識があってそこから街に下る道があるが、右手を進めば『道行地蔵』と言う地蔵のある公園があって、そのまま山道を鬼ヶ城山に向かうことが出来る。

昔,この辺りまで遊びに来た餓鬼大将がいて、彼らの間では『地蔵の首がなかった』とか『いや,あった』などと『首』をめぐる噂話がまことしやかに囁かれていたが、自分はそこまで行く度胸はなかったので地蔵の首があったのかなったのかは知らずじまいでだった。

11:40,道行地蔵通過。西広島バイパスに下る道を横切ることなく、その上を通って鬼ヶ城山に向かう。隣接する市街地は美鈴ヶ丘団地から山田新町へと変わり、尾根に沿って北に伸びる送電線が目標になる。

やや急な登りを80mほど登って11:54,山頂手前の八畳岩と言う大岩に着き、20分の昼食・休憩の後、ひと登りして12:20鬼ヶ城山着。大広島市の市街地と瀬戸の海・島の景観を存分に楽しんで次へ向かう。市の東側の山並みもよく見えているのだが、ほとんど名前が分からない。

12:25発。市街地との境界の崖の上をだらだらと下り、12:45,登山路末端の標識に着く。ここで道が二分するのだがどちらに進めばいいのか分からない。30年前の記憶では一旦道路を渡ってすぐに山道に入った覚えがあるのだが、その後開発が進んで宅地が広がっているものと考えて左側の団地に降り、送電線鉄塔をめがけて進む。

迷走の始まり・・,(いつものことじゃ!)

目の前にそこだけ残された感じの小さな丘があり、そこに土台を築いた鉄塔が立っていて、そこまで行けばその先が見通せるかもしれないと思ってそちらに行きかけたが、先ほどの登山路末端の標識を右に下ればバイパスと山田町を結ぶ草津沼田道路にぶつかって、そこから山道に入れるのではないかと言う迷いが生じて引き返す。

引き返して下る右の道はよく踏まれた登山道らしい道でそちらが正解と思われたが、あまりに下り方が急であり、また道路にぶつかる気配がなくそのまま下山してしまうのではないかと言う迷いが再び生じて諦め、送電線沿いの道を発見すべく再度市街地に下って前述の鉄塔のある丘に登る。

けれどそこは孤立した丘でそこから先を見通すことはできず、市街地に戻って草津沼田道路を見つけてそこを横切ると、そこがちょうど佐伯区と西区の境界に当たる場所だったので、境界線の道,もしくわ鉄塔の巡視路があるはずだと考えてその登り口を探す。西区側に100mほど下るとそれはすぐに見つかった。

13:40,巡視路の白い手すりの階段を登って山道に入る。この時点でそこから先は送電線と鉄塔に頼るしかないと言う意識が強く働いていた。同44,それまで巡視路とは思えないしっかりした道だったのが突然2つに分かれ、そこに『←柚木城山』と書かれた小さな看板が木にかけられているのを見る。

本来の縦走路が『柚木城』と言う城跡のある山を通ることを知っていたら、縦走路につながるであろう右の道を選んでいた筈であるが自分はそれを知らず、細くて薮が被り先行き不安なその道でなく巡視路を選んで左の道を進んだ。

13:51,最初の鉄塔(NO54)に到達。主稜線よりかなり低い位置にいる気がしたが、目の前に次の鉄塔が見えており、送電線自体は主稜線に向かってゆっくり右上がりに延びていて、その先に目指す大茶臼山のTV塔が見えていたので『←53』の標識に従って巡視路を進む。

だが、右寄りに高度を上げるだろう~の予想に反して巡視路はどんどんと稜線から遠ざかる方向に急降下し始め、一気に沢まで下ったと思うと再び急登となって前の鉄塔とほぼ同じレベルまでの登り返しとなる。

落ち葉が積もった急斜面の下りはアイゼンが欲しいほどであるし、イノシシのヌタ場となった沢では泥んこになる等して同行者の動きが極端に遅くなり、30分近くを要して14:18,NO53鉄塔に着く。

ここで、これまで目印にしてきた送電線とは別の系統の送電線がほぼ主稜線にそって大茶臼山に向かっており、こちらの送電線と交差していることに気づく。しかもその主稜線を走る送電線の鉄塔(NO17)が、NO53鉄塔から近いところにある。

チャンスとばかりその鉄塔への移動を試みると細々とではあるが踏み跡があり、2~3分でNO17鉄塔に着く。そこからはしっかりした道があったので喜んでその道を歩き始めたが、目標とは逆に遠ざかって行くので途中でやめて引き返し、再びNO53鉄塔に戻る(14:34)。ここから次の鉄塔までは前とまったく同様に沢に向けて下ってまた登る繰り返しとなる。

14:50,NO52鉄塔に着くとその先で2つの系統の送電線が交差しているのが見え、ここでようやく主稜線の登山道に合流する。

その主稜線沿いの送電線鉄塔(NO18)の先が気になって行ってみると反対(西)方向に向かう登山道があった。つまりそれが縦走路だったと言うことだ。ところが、先ほど乗り換えようとしたNO17鉄塔からも西に向かう道しかなかった。両者はどこでどう繋がるのだろうかと言う疑問が生じる・・。

疑問を抱えながら東に進み、いくつかの鉄塔を通過して15:21,己斐峠着。さらに大茶臼まで歩くつもりだったが、相方がギブアップしたので大茶臼への登山口を確認し、TV塔が見えるところまで登って終了(15:43)とする。

帰路は先刻来の疑問を明かすべく、引き返してNO17鉄塔から鬼ヶ城山登山口までの道を歩いてみたかったのだが、相方にはすでにその余力がなく『自分は街の道を歩いて帰るので1人でどうぞ~』等と言う。『では・・,』と言う訳にも行かず、その区間のみ翌日調べることにして15:43発。7kmを歩いて17:50帰着。

帰宅後,2.5万図で調べてみると、鬼ヶ城山の東側登山口から右(南側)の道を下れば草津沼田道路にぶつかり、そこを横切ると『柚木城山』と言う山をと城跡を通って己斐峠に至る登山道があることが分かった。ただ、この道は標高220mから120mまで100m下がってから一気に315mまで登り返さなければならない。

そこで、鬼ヶ城山登山口から高度を下げずに本来の縦走路に繋がる道はないのだろうかと考えるに至って初めて『←柚木城』と書かれたあの小さな標識と薮の被った頼りなさそうな細い道を無視したことを思い出した。地図を見ると境界線のラインが入っていたのでそこに道があるはずだという確信を得て再調査を決める。

12月23日(木)

前日歩いたコースの鬼ヶ城山から山田団地に降りた地点に車を置き、分岐点の標識まで登って(14:39)から南の道を下る。前日は一旦下りかけ、あまりの下り方に不審を抱いて引き返したが、かまわずどんどん下ると10分弱で県道にぶつかる。

県道を渡ると右手に登山口の標識があり(14:51)、そこから急傾斜の階段が立ち上がっていてうんざりするほど上に延びているのを息を切らしながら登ること18分ほどでやっとそれらしい道になる。『西区やまなみハイキングルート』と書かれた標識に続いて『柚木山』を示す案内標識を見る(15:09)。高度はやっと鬼ヶ城山登山口のレベルであろうか・・。

さらに8分歩いて315m峰に着く(15:17)。そこから細い道を北に下って15:23,本来の縦走路に出る。15:31,最初の鉄塔下を通過したすぐ先に『←山田団(霊泉寺)』と書かれた小さな標識を見る。この標識が、前日無視した『←柚木城山』の標識に対応するものであることは間違いないと思われ、帰りにそれを確かめることにして直進する。

鉄塔を1つ越えて15:41標高339.4mの柚木城山着。同51,2つの送電線が交差する地点,NO18鉄塔着。前日歩いた道を次の鉄塔まで行き引き返す(15:56)。

16:19,先刻確認した分岐点まで戻って右折し山田団地に向かう。入り口付近こそ薮が被っていて明瞭でないが、思いのほか広くてしっかりした道である。約100mをぐんぐんと下って16:27『←柚木山』標識に到達。同43,登り口の県道着。あとは前日歩いた市街地を逆に歩いて車に戻り、納得のいく結論を得て調査を終了する。

追記

前日,NO17鉄塔からの道が主稜線のルートにつながらなかったのは、この鉄塔のみ登山道から北に100mほどずれていて、巡視路が引き込み線になっており、本線との分岐・合流点が柚木城山付近であるために西に向かっていたことによると判明, つまり、前日,諦めずにNO17鉄塔から西に進んでいれば柚木山付近で主稜線にぶつかっていたことになる。帰途、その分岐・合流点を確認した。

そこは鈴峯が唯一左右対称の端正な姿を見せる場所で目の前に田んぼがあり、春には水が張られた田に映って上下まで対称な山を見ることが出来た。

今はその風情もなくなってしまったが、当時の風景の記憶は今も鮮明である。

腕白時代の遊び場であり、また燃料として枯葉・枯れ枝を拾い集めさせられた生活の場でもあったその山こそは自分にとっての原点の山であり、切っても切れない縁で繋がったかけがえのないふるさとの山である。

その鈴峯から広島市祇園の武田山に至る約17kmの山なみを武田山連峰と言う。かつて『佐伯冒険学校』と言う子ども達の野外活動クラブを立ち上げるに当たって、その記念登山として子ども達と歩いたのがこのコースである。

『武田山~鈴ヶ峰』の全体を武田山連峰と称することには異論があるかもしれないし、正式な名称であるかどうかも調べたこともないが、東の安佐南区祇園の安川と西の佐伯区五日市の八幡川の間に連なる450m~250mの山々をひと続きの山稜、即ち連峰と見て、その連なりの一方の起点であり400mを越える高さの『武田山』を冠することは、あながち不当なものではないと思っている。

もとより勝手に山の名称をつくることは慎まなければならないことであるが、上の見解に加えて、30年以上前の文献にそのような記述があったことに依拠して、ここでは『武田山連峰』と称することをお許し願うこととする。

呼称の問題はさておいて、同コースは途中,道路で分断されると言う問題はあるにしても、南には瀬戸の海と島々が広がり、宮島の瀬戸を隔てて西から経小屋山,のうが高原,極楽寺山,窓が山,向山と続く山々の奥に大峰山や阿弥陀山が望まれ、大広島市を俯瞰しながらゆったりと歩くことが出来ると言う、眺望に恵まれた素晴らしいコースであると言える。

30数年を経て山そのものも周辺の状況も大きく変貌したが、近年,そのコースが整備され、訪れる人が多くなっていると聞く。

是が非でも再度歩きたいと思っていたその機会が突然来た!

12月22日(水)

9:20発,鈴ヶ峰の登山口までは歩いて10分ほど。昔は山際のどこからでも登れたが、今はバリケードがあって勝手な侵入を拒んでいる。昔の記憶を辿って登山口を見つけ、9:34から登り始める。小灌木の茂る道は思いの外整備されていて歩きやすい。10分ほどで正面に鈴ヶ峰山頂が見えるようになり、さらに10分余りで水準点のある最初の鉄塔に着く。その先で南西側から1本の登山道を合わせるが、昔この道を少し下がった辺りに畑を借りていて母と一緒によく通った思い出がある。

さらに進んで10:12,天ヶ峠(あまがたお)と言う峠の手前のピーク(205m)に着く。ここからは五日市の市街地とその向こうに宮島や大野町の経小屋山等,瀬戸の島と沿岸の山々がよく見える。小ピークを下った所が天ヶ峠で、ここから美鈴が丘団地までは10分余りである。

美鈴が丘団地は今でこそ大きな住宅地であるが、昭和30年代は何もないただの山だった。その辺りを百田と言い、そこにも借りた畑があって大八車を引いた父とよく通った。刈った柴を積み上げた大八車に弟が乗り、自分は乗せてもらえないどころか後ろから押して歩かされたのを覚えている。

天ヶ峠には戦時中だか終戦直後に飛行機が落ちたとか、子ども達の間では水晶が出るという噂があって、私たちは棒切れを持ってチャンバラごっこをしながらよく『探検』にも来た。残念ながら水晶が見つかったことはなかったが、ワクワク感があって楽しかった。

当時、峠へは南西側から登るルートがあって、私達はそれを登ったのだが、その道は藪がかぶっていて痕跡を残すのみとなっていた。下部はおそらくゴルフ場に飲み込まれてしまっていることだろう。

峠からは一気に115mを登って10:33鈴ヶ峰(西峰)に着く。ここまで来ると宮島より東に位置する島が見えてくる。多分大奈佐美島や能美島だろう・・。

当時,私たちが遊びに来たのはここまでで、そこから先,東峰の方に足を延ばしたことはなかった。従って大広島市の市街地や沖に浮かぶ似ノ島,江田島等の島々を見ることもなく、そこが私達の『探険』の限界だった。佐伯郡と広島市とが鈴ヶ峰~鬼ヶ城山ラインと言うたった1本の稜線を隔てて背中を合わせていたことを長い間知らずにいた。そんな狭い空間で跳ね回っていた時代の私達にとって広島と言う街は別世界だった。

山頂には3人の中高年のハイカーがいた。1人は美鈴が丘団地に住む人で、長い間手弁当で登山道をコツコツ整備してきたと言う。30年前とは見違えるほど歩きやすい道になっていたのは、そう言う志ある方々の努力の賜物だったのだと感謝!

10分ほど山頂にいて東峰に向かい、11:08東峰着。そこはかなりの広さの裸地で公園になっていた。無風快晴の穏やかな陽だまりの温もりに浸りながら広島市の市街地と瀬戸の島々の展望を楽しんだ後、北側の道を鬼ヶ城山に向かう。

11:14発。急斜面を100mほど下って細い尾根道に入る。そこから左手下の団地に沿って進むと『鈴ヶ峰⇔鬼ヶ城山』の標識があってそこから街に下る道があるが、右手を進めば『道行地蔵』と言う地蔵のある公園があって、そのまま山道を鬼ヶ城山に向かうことが出来る。

昔,この辺りまで遊びに来た餓鬼大将がいて、彼らの間では『地蔵の首がなかった』とか『いや,あった』などと『首』をめぐる噂話がまことしやかに囁かれていたが、自分はそこまで行く度胸はなかったので地蔵の首があったのかなったのかは知らずじまいでだった。

11:40,道行地蔵通過。西広島バイパスに下る道を横切ることなく、その上を通って鬼ヶ城山に向かう。隣接する市街地は美鈴ヶ丘団地から山田新町へと変わり、尾根に沿って北に伸びる送電線が目標になる。

やや急な登りを80mほど登って11:54,山頂手前の八畳岩と言う大岩に着き、20分の昼食・休憩の後、ひと登りして12:20鬼ヶ城山着。大広島市の市街地と瀬戸の海・島の景観を存分に楽しんで次へ向かう。市の東側の山並みもよく見えているのだが、ほとんど名前が分からない。

12:25発。市街地との境界の崖の上をだらだらと下り、12:45,登山路末端の標識に着く。ここで道が二分するのだがどちらに進めばいいのか分からない。30年前の記憶では一旦道路を渡ってすぐに山道に入った覚えがあるのだが、その後開発が進んで宅地が広がっているものと考えて左側の団地に降り、送電線鉄塔をめがけて進む。

迷走の始まり・・,(いつものことじゃ!)

目の前にそこだけ残された感じの小さな丘があり、そこに土台を築いた鉄塔が立っていて、そこまで行けばその先が見通せるかもしれないと思ってそちらに行きかけたが、先ほどの登山路末端の標識を右に下ればバイパスと山田町を結ぶ草津沼田道路にぶつかって、そこから山道に入れるのではないかと言う迷いが生じて引き返す。

引き返して下る右の道はよく踏まれた登山道らしい道でそちらが正解と思われたが、あまりに下り方が急であり、また道路にぶつかる気配がなくそのまま下山してしまうのではないかと言う迷いが再び生じて諦め、送電線沿いの道を発見すべく再度市街地に下って前述の鉄塔のある丘に登る。

けれどそこは孤立した丘でそこから先を見通すことはできず、市街地に戻って草津沼田道路を見つけてそこを横切ると、そこがちょうど佐伯区と西区の境界に当たる場所だったので、境界線の道,もしくわ鉄塔の巡視路があるはずだと考えてその登り口を探す。西区側に100mほど下るとそれはすぐに見つかった。

13:40,巡視路の白い手すりの階段を登って山道に入る。この時点でそこから先は送電線と鉄塔に頼るしかないと言う意識が強く働いていた。同44,それまで巡視路とは思えないしっかりした道だったのが突然2つに分かれ、そこに『←柚木城山』と書かれた小さな看板が木にかけられているのを見る。

本来の縦走路が『柚木城』と言う城跡のある山を通ることを知っていたら、縦走路につながるであろう右の道を選んでいた筈であるが自分はそれを知らず、細くて薮が被り先行き不安なその道でなく巡視路を選んで左の道を進んだ。

13:51,最初の鉄塔(NO54)に到達。主稜線よりかなり低い位置にいる気がしたが、目の前に次の鉄塔が見えており、送電線自体は主稜線に向かってゆっくり右上がりに延びていて、その先に目指す大茶臼山のTV塔が見えていたので『←53』の標識に従って巡視路を進む。

だが、右寄りに高度を上げるだろう~の予想に反して巡視路はどんどんと稜線から遠ざかる方向に急降下し始め、一気に沢まで下ったと思うと再び急登となって前の鉄塔とほぼ同じレベルまでの登り返しとなる。

落ち葉が積もった急斜面の下りはアイゼンが欲しいほどであるし、イノシシのヌタ場となった沢では泥んこになる等して同行者の動きが極端に遅くなり、30分近くを要して14:18,NO53鉄塔に着く。

ここで、これまで目印にしてきた送電線とは別の系統の送電線がほぼ主稜線にそって大茶臼山に向かっており、こちらの送電線と交差していることに気づく。しかもその主稜線を走る送電線の鉄塔(NO17)が、NO53鉄塔から近いところにある。

チャンスとばかりその鉄塔への移動を試みると細々とではあるが踏み跡があり、2~3分でNO17鉄塔に着く。そこからはしっかりした道があったので喜んでその道を歩き始めたが、目標とは逆に遠ざかって行くので途中でやめて引き返し、再びNO53鉄塔に戻る(14:34)。ここから次の鉄塔までは前とまったく同様に沢に向けて下ってまた登る繰り返しとなる。

14:50,NO52鉄塔に着くとその先で2つの系統の送電線が交差しているのが見え、ここでようやく主稜線の登山道に合流する。

その主稜線沿いの送電線鉄塔(NO18)の先が気になって行ってみると反対(西)方向に向かう登山道があった。つまりそれが縦走路だったと言うことだ。ところが、先ほど乗り換えようとしたNO17鉄塔からも西に向かう道しかなかった。両者はどこでどう繋がるのだろうかと言う疑問が生じる・・。

疑問を抱えながら東に進み、いくつかの鉄塔を通過して15:21,己斐峠着。さらに大茶臼まで歩くつもりだったが、相方がギブアップしたので大茶臼への登山口を確認し、TV塔が見えるところまで登って終了(15:43)とする。

帰路は先刻来の疑問を明かすべく、引き返してNO17鉄塔から鬼ヶ城山登山口までの道を歩いてみたかったのだが、相方にはすでにその余力がなく『自分は街の道を歩いて帰るので1人でどうぞ~』等と言う。『では・・,』と言う訳にも行かず、その区間のみ翌日調べることにして15:43発。7kmを歩いて17:50帰着。

帰宅後,2.5万図で調べてみると、鬼ヶ城山の東側登山口から右(南側)の道を下れば草津沼田道路にぶつかり、そこを横切ると『柚木城山』と言う山をと城跡を通って己斐峠に至る登山道があることが分かった。ただ、この道は標高220mから120mまで100m下がってから一気に315mまで登り返さなければならない。

そこで、鬼ヶ城山登山口から高度を下げずに本来の縦走路に繋がる道はないのだろうかと考えるに至って初めて『←柚木城』と書かれたあの小さな標識と薮の被った頼りなさそうな細い道を無視したことを思い出した。地図を見ると境界線のラインが入っていたのでそこに道があるはずだという確信を得て再調査を決める。

12月23日(木)

前日歩いたコースの鬼ヶ城山から山田団地に降りた地点に車を置き、分岐点の標識まで登って(14:39)から南の道を下る。前日は一旦下りかけ、あまりの下り方に不審を抱いて引き返したが、かまわずどんどん下ると10分弱で県道にぶつかる。

県道を渡ると右手に登山口の標識があり(14:51)、そこから急傾斜の階段が立ち上がっていてうんざりするほど上に延びているのを息を切らしながら登ること18分ほどでやっとそれらしい道になる。『西区やまなみハイキングルート』と書かれた標識に続いて『柚木山』を示す案内標識を見る(15:09)。高度はやっと鬼ヶ城山登山口のレベルであろうか・・。

さらに8分歩いて315m峰に着く(15:17)。そこから細い道を北に下って15:23,本来の縦走路に出る。15:31,最初の鉄塔下を通過したすぐ先に『←山田団(霊泉寺)』と書かれた小さな標識を見る。この標識が、前日無視した『←柚木城山』の標識に対応するものであることは間違いないと思われ、帰りにそれを確かめることにして直進する。

鉄塔を1つ越えて15:41標高339.4mの柚木城山着。同51,2つの送電線が交差する地点,NO18鉄塔着。前日歩いた道を次の鉄塔まで行き引き返す(15:56)。

16:19,先刻確認した分岐点まで戻って右折し山田団地に向かう。入り口付近こそ薮が被っていて明瞭でないが、思いのほか広くてしっかりした道である。約100mをぐんぐんと下って16:27『←柚木山』標識に到達。同43,登り口の県道着。あとは前日歩いた市街地を逆に歩いて車に戻り、納得のいく結論を得て調査を終了する。

追記

前日,NO17鉄塔からの道が主稜線のルートにつながらなかったのは、この鉄塔のみ登山道から北に100mほどずれていて、巡視路が引き込み線になっており、本線との分岐・合流点が柚木城山付近であるために西に向かっていたことによると判明, つまり、前日,諦めずにNO17鉄塔から西に進んでいれば柚木山付近で主稜線にぶつかっていたことになる。帰途、その分岐・合流点を確認した。

2010年10月25日

岩手山

岩手山 2010年10月23日 記録者 はら坊

23日に岩手山に登って来た。

21日から盛岡に出張で22日の夜中からの仕事と言う事。

『22日の朝まで仕事でその日に帰るのはキツイので23日帰りにします。』と会社に報告、所長のOKを頂いた。

それもこの山行を初めから企んでいたからである。

さてさて出張前に山の支度をするなどとんだ不届き物であるが

忘れ物をしない様に入念にチェックする。

出張の支度はと言うと女房の仕事・・・(爆)

21日の夕方から車で仮眠を摂り夜中の0:00を待つ。

仕事は順調に進めながらも試運転は22日のあさ9:00から、

数時間の仮眠を再び車で摂る・・・がっ

シュラフは在るものの夏物なので兎に角寒くろくに寝てられず

ウトウトしながら朝を迎えた。

朝になりコンビニのおむすびを流し込み再び客先に向う。

試運転が遅れて結局11:00ホテルのチェックインにはにはまだ早いので

彼方此方時間を潰す。でもこんな時は時間がたたない物で岩手山を眺めに行ってみる。

頭に雲はかぶっている物の相当雄大な佇まいである。

いきなり自信を無くす。

昼飯を食い、ホームセンターやらで時間を潰し、ホテル近くのスーパーに向った。

そこで 発見 !!!!

懐かしの白ビーーーーール!!!!

即効で副隊長に報告メール。

これまた即効で返信あり。『買って来て。』

期待どうりの返信、明日の朝 朝食と昼を買いに行きながらで

良いやとチェックインしてから部屋を出ることを拒むようにシャワーを

浴びて懐かしの白に手を付ける。

む~~~っ ぱ~~~ぁっ

と2本で撃沈して深い眠りに付いた。と言っても確か5:00回ったくらいだったような・・・

そのまま気持ちの良い朝を向えいざスーパーに。

24時間営業なので安心。

食料と大切な白ビールを購入して馬返し登山口に向う。

秋は麓まで降りてきており木々を色付かせてくれている。

駐車場には既に数十台の車が止まっており人気の山であることが

うかがえる。

身支度をして歩き出すと余り高度は稼がずに登り降りで一合目に着く。

ここから少しずつ高度が上がり始め二合目~二・五合目となりここで新道と旧道と分かれる。

私は他の登山者に勧められるがまま旧道に歩みを進める。

樹林帯を飛び出し振り返ると雲海から姫神山、早池峰山が頭を出しエールを贈ってくれている。

ここからは火山灰地帯の歩きとなり岩や灰で歩幅が合わずとても歩きにくい区間になる。

登山道の脇には巨大な爆裂口があり少々薄気味が悪いが眼下には素晴しい雲海が広がる。

火山灰地帯が終わると七合目に到着。

ここからの岩木山の眺めも素晴しい。

だが山頂は見えていないのである。

七合目から八合目の非難小屋までは平行移動で到着。

ここで休憩を挟み山頂へ山頂までも急登だが、ここはさほど歩き難くなくあっと言う間に釜の淵に立つ。

地元の登山者が釜の淵で、『あれが早池峰であれが鳥海山、あれが八幡平で・・・』とガイドをしてくれた。

話を伺いながら山頂に到着。

しばし景色を楽しみながら休憩をする。

山頂は360度大パナラマが広がり、盛岡市内も霞みながら覗える。

下山は釜一周コースを取り、途中釜の中の神社にお参りをして噴き出る水蒸気を覗き、地球の息吹を感じ再び釜の淵に立ち下山となった。

下山は、新道を降ってみたがどちらも変わらずキツそうである。

ただ、山桜の木が多く時季には素晴しい花を見させてくれる事でしょう。

山開き前の6月中旬には白根葵の大群生が見られるそうです。

盗掘が大変多いようで地元の方も困っているようです。

撮って良いのは写真だけ・遺して良いのは思い出だけ。

高山植物は採らない・ゴミは残さない

帰りの車中で雲のかかっていない雄大な岩手山を写真に収め帰路に着いた。

余談ではありますが白ビールは無事に宇都宮の配達完了しました。

23日に岩手山に登って来た。

21日から盛岡に出張で22日の夜中からの仕事と言う事。

『22日の朝まで仕事でその日に帰るのはキツイので23日帰りにします。』と会社に報告、所長のOKを頂いた。

それもこの山行を初めから企んでいたからである。

さてさて出張前に山の支度をするなどとんだ不届き物であるが

忘れ物をしない様に入念にチェックする。

出張の支度はと言うと女房の仕事・・・(爆)

21日の夕方から車で仮眠を摂り夜中の0:00を待つ。

仕事は順調に進めながらも試運転は22日のあさ9:00から、

数時間の仮眠を再び車で摂る・・・がっ

シュラフは在るものの夏物なので兎に角寒くろくに寝てられず

ウトウトしながら朝を迎えた。

朝になりコンビニのおむすびを流し込み再び客先に向う。

試運転が遅れて結局11:00ホテルのチェックインにはにはまだ早いので

彼方此方時間を潰す。でもこんな時は時間がたたない物で岩手山を眺めに行ってみる。

頭に雲はかぶっている物の相当雄大な佇まいである。

いきなり自信を無くす。

昼飯を食い、ホームセンターやらで時間を潰し、ホテル近くのスーパーに向った。

そこで 発見 !!!!

懐かしの白ビーーーーール!!!!

即効で副隊長に報告メール。

これまた即効で返信あり。『買って来て。』

期待どうりの返信、明日の朝 朝食と昼を買いに行きながらで

良いやとチェックインしてから部屋を出ることを拒むようにシャワーを

浴びて懐かしの白に手を付ける。

む~~~っ ぱ~~~ぁっ

と2本で撃沈して深い眠りに付いた。と言っても確か5:00回ったくらいだったような・・・

そのまま気持ちの良い朝を向えいざスーパーに。

24時間営業なので安心。

食料と大切な白ビールを購入して馬返し登山口に向う。

秋は麓まで降りてきており木々を色付かせてくれている。

駐車場には既に数十台の車が止まっており人気の山であることが

うかがえる。

身支度をして歩き出すと余り高度は稼がずに登り降りで一合目に着く。

ここから少しずつ高度が上がり始め二合目~二・五合目となりここで新道と旧道と分かれる。

私は他の登山者に勧められるがまま旧道に歩みを進める。

樹林帯を飛び出し振り返ると雲海から姫神山、早池峰山が頭を出しエールを贈ってくれている。

ここからは火山灰地帯の歩きとなり岩や灰で歩幅が合わずとても歩きにくい区間になる。

登山道の脇には巨大な爆裂口があり少々薄気味が悪いが眼下には素晴しい雲海が広がる。

火山灰地帯が終わると七合目に到着。

ここからの岩木山の眺めも素晴しい。

だが山頂は見えていないのである。

七合目から八合目の非難小屋までは平行移動で到着。

ここで休憩を挟み山頂へ山頂までも急登だが、ここはさほど歩き難くなくあっと言う間に釜の淵に立つ。

地元の登山者が釜の淵で、『あれが早池峰であれが鳥海山、あれが八幡平で・・・』とガイドをしてくれた。

話を伺いながら山頂に到着。

しばし景色を楽しみながら休憩をする。

山頂は360度大パナラマが広がり、盛岡市内も霞みながら覗える。

下山は釜一周コースを取り、途中釜の中の神社にお参りをして噴き出る水蒸気を覗き、地球の息吹を感じ再び釜の淵に立ち下山となった。

下山は、新道を降ってみたがどちらも変わらずキツそうである。

ただ、山桜の木が多く時季には素晴しい花を見させてくれる事でしょう。

山開き前の6月中旬には白根葵の大群生が見られるそうです。

盗掘が大変多いようで地元の方も困っているようです。

撮って良いのは写真だけ・遺して良いのは思い出だけ。

高山植物は採らない・ゴミは残さない

帰りの車中で雲のかかっていない雄大な岩手山を写真に収め帰路に着いた。

余談ではありますが白ビールは無事に宇都宮の配達完了しました。

タグ :岩手

2010年10月15日

温泉ケ岳・金精山(2010.10.06)

温泉ケ岳・金精山

2010年10月6日 栃木県奥日光 記録者 副隊長

一人で山に行くのだが、「さて何処にしよう・・・」

宇都宮からでも漸く男体山が見える季節になって来た。ここは一つ、いろは坂でも駆け上がり奥日光の山にでも行こうか・・・。ある程度は自分の希望で休暇日を選べる立場を逆手に紅葉のメッカ「秋の日光の平日」を満喫しようと考えた。

早朝の空いている時刻に龍頭ノ滝や戦場ヶ原を覗き見しながら奥日光湯元方面に向かう。「龍頭はまだ早い・・・」「戦場は綺麗な草紅葉だ・・・」戦場ヶ原から小田代ケ原の散策というお手軽プランに誘惑されるが「いやいや、今日は山なのだ!」とクルマに乗り込む。一人旅は気楽なものだ。奥日光湯元から金精道路へ入る。いくつかのカーブを切って金精トンネル手前の小広い駐車場に滑り込む。今日の起点は此処だ。

金精トンネルからの登山口から金精峠へと登る。この峠を右に進めば金精山を経て日光白根山、左に道をとれば温泉ケ岳を経て奥鬼怒川根名草山へと続く。真っすぐなら群馬県側の菅沼へ・・・三方の道筋がつけられている。今日の私の目的は右、展望豊かな温泉ケ岳への道だ。

赤い扉に閉ざされた金精神社を背に温泉ケ岳への登山道を進む。ツガの林にウルシやモミジ、ナナカマドが色を添えてくれている。ほとんど茶色だけれど時折赤や黄色が混ざる絨毯を踏みしめる。ここまで来て漸く登山靴にリズムが生まれて来た。

赤い扉に閉ざされた金精神社を背に温泉ケ岳への登山道を進む。ツガの林にウルシやモミジ、ナナカマドが色を添えてくれている。ほとんど茶色だけれど時折赤や黄色が混ざる絨毯を踏みしめる。ここまで来て漸く登山靴にリズムが生まれて来た。

峠に登り切るまで死にそうだった・・・急登の連続に心臓バクバク、怠け過ぎである。認めたくはないものの現実として50を過ぎると落ちぶれるのは早いものである。一回りも若い連中に遊んで貰う身としては勝道上人には遠く及ばずとも自らに修行を課せなければ彼らに着いて行く体力は到底維持出来ない。そう、悲しいかな「維持」が精一杯であって「進歩」は無い・・・。

九十九折れの登山道を歩く。後ろを振り返ると樹林越しに断崖切り立った金精山が聳えている。いつの間にか金精山を越える高さまで登ると次は白根山が顔を出す。東斜面には朝日に霞む男体山や湯ノ湖から戦場ケ原、中禅寺湖が一望出来る、いい歩きだ。

温泉ケ岳山頂への分岐に到着。このまま登山道は温泉ケ岳の中腹をトラバースして根名草山へと続いているので左に道をとり温泉ケ岳山頂へと向かう。笹が被さる道筋にいつの間にかズボンがびしょ濡れになる。

徐々に傾斜を増す笹道を登り詰めると青空が目に飛び込んで来る。周囲にこれ以上高い場所は空だけ・・・私はバカでも煙でも無い、だけど気分は良い。

温泉ケ岳山頂に到着。

温泉ケ岳山頂に到着。

生憎と雲が張り出して来て期待していた展望は得られなかったが北に念仏小屋から根名草山手前の大きくガレを刻んだ懐かしいピーク(オロオソロシ沢源頭)が見える。東の男体山も

は雲に隠れてしまっているが、手前足元には昨春スノーシューで訪ねた「切り込」「刈り込」の二つの湖が見下ろせる。コーヒーを飲みながら小休止。

9時を20分回り下山開始。

下りながら樹林越しに見えるお向かいの金精山が気になりだした。思ったよりも時間が早い事も手伝ってちょっと色気を出す事にした。

金精峠まで下ると金精神社の脇をすり抜けて意気揚々と真っすぐに金精山への登山道に進む。この際やっつけて帰る。

しかし意気揚々とした気分も5分と持たなかった。登山道は傾斜を増しロープや梯子が出て来た。登って来たのを半ば後悔もしたが、この機会を逃すとまた金精峠までの急登も振り出しになってしまう、峠の上に居るうちに登った方が利口なのだと尻を叩く。色々考えている内に登山道が傾斜を緩め山頂に到着出来た。

展望は更に悪くなっていたがまあ良し。山頂で一人の登山者が美味しそうにタバコを吸っている。思わず「美味しいでしょう!?」と声を掛ける。タバコをやめて久しくなるが、こうした空気の良い場所で吸う一服というのが格別美味しかった記憶が有る。彼が一本吸い終えるのを見届けて下山。途中、峠の神社でご神体を拝んで駐車場まで下った。

私の場合、アフター登山を3~4日間楽しめる。多い時など一週間も楽しませてくれる。今日も寝起きから始まり仕事中も身体を動かす度に今回の登山を思い起こしているのだから良い趣味に恵まれたものである。

2010年10月6日 栃木県奥日光 記録者 副隊長

一人で山に行くのだが、「さて何処にしよう・・・」

宇都宮からでも漸く男体山が見える季節になって来た。ここは一つ、いろは坂でも駆け上がり奥日光の山にでも行こうか・・・。ある程度は自分の希望で休暇日を選べる立場を逆手に紅葉のメッカ「秋の日光の平日」を満喫しようと考えた。

早朝の空いている時刻に龍頭ノ滝や戦場ヶ原を覗き見しながら奥日光湯元方面に向かう。「龍頭はまだ早い・・・」「戦場は綺麗な草紅葉だ・・・」戦場ヶ原から小田代ケ原の散策というお手軽プランに誘惑されるが「いやいや、今日は山なのだ!」とクルマに乗り込む。一人旅は気楽なものだ。奥日光湯元から金精道路へ入る。いくつかのカーブを切って金精トンネル手前の小広い駐車場に滑り込む。今日の起点は此処だ。

金精トンネルからの登山口から金精峠へと登る。この峠を右に進めば金精山を経て日光白根山、左に道をとれば温泉ケ岳を経て奥鬼怒川根名草山へと続く。真っすぐなら群馬県側の菅沼へ・・・三方の道筋がつけられている。今日の私の目的は右、展望豊かな温泉ケ岳への道だ。

赤い扉に閉ざされた金精神社を背に温泉ケ岳への登山道を進む。ツガの林にウルシやモミジ、ナナカマドが色を添えてくれている。ほとんど茶色だけれど時折赤や黄色が混ざる絨毯を踏みしめる。ここまで来て漸く登山靴にリズムが生まれて来た。

赤い扉に閉ざされた金精神社を背に温泉ケ岳への登山道を進む。ツガの林にウルシやモミジ、ナナカマドが色を添えてくれている。ほとんど茶色だけれど時折赤や黄色が混ざる絨毯を踏みしめる。ここまで来て漸く登山靴にリズムが生まれて来た。峠に登り切るまで死にそうだった・・・急登の連続に心臓バクバク、怠け過ぎである。認めたくはないものの現実として50を過ぎると落ちぶれるのは早いものである。一回りも若い連中に遊んで貰う身としては勝道上人には遠く及ばずとも自らに修行を課せなければ彼らに着いて行く体力は到底維持出来ない。そう、悲しいかな「維持」が精一杯であって「進歩」は無い・・・。

九十九折れの登山道を歩く。後ろを振り返ると樹林越しに断崖切り立った金精山が聳えている。いつの間にか金精山を越える高さまで登ると次は白根山が顔を出す。東斜面には朝日に霞む男体山や湯ノ湖から戦場ケ原、中禅寺湖が一望出来る、いい歩きだ。

温泉ケ岳山頂への分岐に到着。このまま登山道は温泉ケ岳の中腹をトラバースして根名草山へと続いているので左に道をとり温泉ケ岳山頂へと向かう。笹が被さる道筋にいつの間にかズボンがびしょ濡れになる。

徐々に傾斜を増す笹道を登り詰めると青空が目に飛び込んで来る。周囲にこれ以上高い場所は空だけ・・・私はバカでも煙でも無い、だけど気分は良い。

温泉ケ岳山頂に到着。

温泉ケ岳山頂に到着。生憎と雲が張り出して来て期待していた展望は得られなかったが北に念仏小屋から根名草山手前の大きくガレを刻んだ懐かしいピーク(オロオソロシ沢源頭)が見える。東の男体山も

は雲に隠れてしまっているが、手前足元には昨春スノーシューで訪ねた「切り込」「刈り込」の二つの湖が見下ろせる。コーヒーを飲みながら小休止。

9時を20分回り下山開始。

下りながら樹林越しに見えるお向かいの金精山が気になりだした。思ったよりも時間が早い事も手伝ってちょっと色気を出す事にした。

金精峠まで下ると金精神社の脇をすり抜けて意気揚々と真っすぐに金精山への登山道に進む。この際やっつけて帰る。

しかし意気揚々とした気分も5分と持たなかった。登山道は傾斜を増しロープや梯子が出て来た。登って来たのを半ば後悔もしたが、この機会を逃すとまた金精峠までの急登も振り出しになってしまう、峠の上に居るうちに登った方が利口なのだと尻を叩く。色々考えている内に登山道が傾斜を緩め山頂に到着出来た。

展望は更に悪くなっていたがまあ良し。山頂で一人の登山者が美味しそうにタバコを吸っている。思わず「美味しいでしょう!?」と声を掛ける。タバコをやめて久しくなるが、こうした空気の良い場所で吸う一服というのが格別美味しかった記憶が有る。彼が一本吸い終えるのを見届けて下山。途中、峠の神社でご神体を拝んで駐車場まで下った。

私の場合、アフター登山を3~4日間楽しめる。多い時など一週間も楽しませてくれる。今日も寝起きから始まり仕事中も身体を動かす度に今回の登山を思い起こしているのだから良い趣味に恵まれたものである。

タグ :栃木

2010年09月23日

屋久島紀行 by ムトヤン

この連休を利用して、私学の仲間と屋久島へ行って来た。実は、初めてのことだった。

この連休を利用して、私学の仲間と屋久島へ行って来た。実は、初めてのことだった。メインは縄文杉だったが、往復10時間かけた甲斐はある素晴らしいものだった。また、この日は連休の中日とあって900名近くが入山、若くて元気な山ガールと山ボーイであふれていたのには、けっこう衝撃を受けた。なるほど、世界遺産とはこういうものかと、妙な感心の仕方をしてしまった。

しかし、往復4時間のトロッコ道はともかく、縄文杉を始め巨木が棲んでいる大株歩道(登山道)は傷まないかとやや危惧も覚えるのだった。実際、翁杉が倒れており、まあ寿命といえばそれまでだが、入山者が増えれば増えるほど、こうした事例が増えるのではないかと思うのは僕だけではないだろう。「世界遺産にしなければ良かった」などということがないようにしたいものである。

初日は弥生杉のある白谷雲水(しらたにうんすい)峡を散策、3日目は大川(おおこ)の滝やトローキ の滝、平内(ひらうち)海中温泉や中間(なかま)の大ガジュマルの木などを巡ったが、水と光と緑に満ち溢れ、加えてきらめくモッチョム岳の岩峰など、圧倒的な自然の持つ豊かさに深い感動を覚えた。

初日は弥生杉のある白谷雲水(しらたにうんすい)峡を散策、3日目は大川(おおこ)の滝やトローキ の滝、平内(ひらうち)海中温泉や中間(なかま)の大ガジュマルの木などを巡ったが、水と光と緑に満ち溢れ、加えてきらめくモッチョム岳の岩峰など、圧倒的な自然の持つ豊かさに深い感動を覚えた。帰路は鹿児島へ渡ってから、鹿児島中央駅に近い「維新ふるさと館」も見学。西郷どんと誕生日が同じだということが判明し、妙に親近感を覚えたりした。

結局、洋上アルプス宮の浦岳登山は次回のお楽しみとしたが、意外と近くに感じた屋久島だった

2010年09月16日

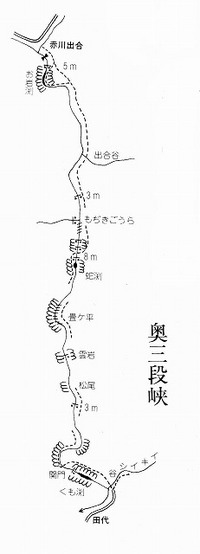

奥三段峡沢歩き

奥三段峡・沢歩き

前日の吉和・立野キャンプ場での交流会に参加した佐伯FHCのnakamonさん,尾瀬で同道したuttiさんの3人で奥三段峡に向かう。

9:40発。以前は最初の滝まで車を乗り入れることが出来た道はあちこちに土砂や大石が堆積して荒れていた。

記憶ではその道の終点から入渓して最初の滝の左側を登った筈なのだが、案内役のnakamon氏はその滝を大きく巻いて支流の小沢を渡り、どんどん登って行くのでのっけから面食らってしまった。

9:52,滝のかなり上から沢に入る。大石がゴロゴロする沢の右を少し歩くと最初カーブした先に5m程の瀞場に出て左岸を進むとやや深い淵となり、奥に2mの滝が見えるが左岸はしっかりした岩場で難なく通過。滝を越えると同じような瀞場がもう1つあり、奥は淵でまた3mの滝。水色の変化が美しい。左岸を行くもへつり切れず水に入り、胸まで浸かって滝の上に出る。10:10,小滝の上で小休止。腹が減ったので荷物がぬれる前にと弁当を食べる。

10:19発,しばらくは平板な河床が続く。2つの巨岩が縦に凹角に並んだ樋状の枯れ滝(3m)を攀じ登ると、そこからしばらくは歩きやすい岩場となる。小さな淵や平瀬を左に見て写真を撮りながら進むうちに置いて行かれる。

渓が左に大きくカーブし、見失った先行者を追いかけて、30:31,右岸に切り立った岩が摂理を成し、足元の平らな岩を水が滑るように走る滑滝のある場所に出る。『たたみがなる(畳ガ平)』と名づけられたその場で存分に写真を撮り、10:36発。

平瀬を過ぎるとまた奥が薄暗く左にカーブした瀞が現れる。右岸の岩場を少し登る感じで越えるとカーブした先に8mの堂々とした滝らしい滝が見えてくる。滝の手前は深い淵で道はこの淵を迂回するように高巻いていており、先行のnakamon氏がそこを攀じ登っているところだった。

右下の低い岩棚に降りて滝を正面に見、また振り返って細長い廊下のような瀞場を見る。淵に飛び込んで正面から滝を登りたい誘惑に駆られるが防水カメラでないので我慢して高巻き、10:52,滝の上に出る。

そこから先も大石と淵の繰り返しで幾分渓幅が狭くなり、淵の規模も小さくなったかと思う頃、行く手に青空を見る。心なしか空の色が浅く秋めいて見える。

11:02,階段状の小滝を小気味よく登り浅い瀞場の右岸の中ほどまで来た時、初めてシラヒゲソウの花を見る。周囲に花はなくただ1厘だけだったが、細くなった流れをジャブジャブとしばらく歩いた先に同じ花の一群を見つけホッとする。先行する2人は左岸を歩いたらしく花に気づかずどんどんと行ってしまったようだ。

渓幅が一段と狭くなるが、同じような渓相がさらに続く中を淡々と歩くこと30分あまり,細長い瀞場の左岸をへつって抜けると大堰堤の壁にぶつかる。11:53堰堤脇を登って林道に着き終了。沢は堰堤の先にも穏やかに続いていた。

帰路は林道を歩き、1時間24分で出発点に戻る。

30年も前の記憶と実際とはすっかり違っていてまるで初めての場所に行ったような感じで、その違いに驚き、また戸惑った。

記憶の中ではもっと平板で明るくて軽い渓だった筈なのだが、実際には陰鬱な淵や瀞場と巨岩が累々とする豪快さが交互する魅力的な渓だった。

シラヒゲソウと言う花を見たのはこの渓が初めてで、その時は入り口にある滝のたしか左側を直登していて滝の飛沫を浴びながら咲いているのを見たように思うのだが、今回行ってみると入り口の滝は登れなくて右側を大きく高巻いていた。

結局,過去に歩いた沢と今回歩いた沢を結ぶものは唯一シラヒゲソウだけだったのだが、その花の場所もまったく違っていて、今回は殆ど最奥の辺りだった。

一方で自然と言うものは激しくその様相を変えるものかも知れないとも思う。

瀞場や淵を形成するゴルジュ帯は余程のことがない限り短期間で変化することはあり得ないが、集中豪雨が度重なれば、巨岩が累積したり滝や淵が埋まってしまうと言うようなことはあり得るだろう。それが渓の印象を大きく変えてしまうかも知れないし、周辺の樹木の成長も印象を変える要因になり得る。

色んな意味で感慨深い沢歩きだった。

前日の吉和・立野キャンプ場での交流会に参加した佐伯FHCのnakamonさん,尾瀬で同道したuttiさんの3人で奥三段峡に向かう。

9:40発。以前は最初の滝まで車を乗り入れることが出来た道はあちこちに土砂や大石が堆積して荒れていた。

記憶ではその道の終点から入渓して最初の滝の左側を登った筈なのだが、案内役のnakamon氏はその滝を大きく巻いて支流の小沢を渡り、どんどん登って行くのでのっけから面食らってしまった。

9:52,滝のかなり上から沢に入る。大石がゴロゴロする沢の右を少し歩くと最初カーブした先に5m程の瀞場に出て左岸を進むとやや深い淵となり、奥に2mの滝が見えるが左岸はしっかりした岩場で難なく通過。滝を越えると同じような瀞場がもう1つあり、奥は淵でまた3mの滝。水色の変化が美しい。左岸を行くもへつり切れず水に入り、胸まで浸かって滝の上に出る。10:10,小滝の上で小休止。腹が減ったので荷物がぬれる前にと弁当を食べる。

10:19発,しばらくは平板な河床が続く。2つの巨岩が縦に凹角に並んだ樋状の枯れ滝(3m)を攀じ登ると、そこからしばらくは歩きやすい岩場となる。小さな淵や平瀬を左に見て写真を撮りながら進むうちに置いて行かれる。

渓が左に大きくカーブし、見失った先行者を追いかけて、30:31,右岸に切り立った岩が摂理を成し、足元の平らな岩を水が滑るように走る滑滝のある場所に出る。『たたみがなる(畳ガ平)』と名づけられたその場で存分に写真を撮り、10:36発。

平瀬を過ぎるとまた奥が薄暗く左にカーブした瀞が現れる。右岸の岩場を少し登る感じで越えるとカーブした先に8mの堂々とした滝らしい滝が見えてくる。滝の手前は深い淵で道はこの淵を迂回するように高巻いていており、先行のnakamon氏がそこを攀じ登っているところだった。

右下の低い岩棚に降りて滝を正面に見、また振り返って細長い廊下のような瀞場を見る。淵に飛び込んで正面から滝を登りたい誘惑に駆られるが防水カメラでないので我慢して高巻き、10:52,滝の上に出る。

そこから先も大石と淵の繰り返しで幾分渓幅が狭くなり、淵の規模も小さくなったかと思う頃、行く手に青空を見る。心なしか空の色が浅く秋めいて見える。

11:02,階段状の小滝を小気味よく登り浅い瀞場の右岸の中ほどまで来た時、初めてシラヒゲソウの花を見る。周囲に花はなくただ1厘だけだったが、細くなった流れをジャブジャブとしばらく歩いた先に同じ花の一群を見つけホッとする。先行する2人は左岸を歩いたらしく花に気づかずどんどんと行ってしまったようだ。

渓幅が一段と狭くなるが、同じような渓相がさらに続く中を淡々と歩くこと30分あまり,細長い瀞場の左岸をへつって抜けると大堰堤の壁にぶつかる。11:53堰堤脇を登って林道に着き終了。沢は堰堤の先にも穏やかに続いていた。

帰路は林道を歩き、1時間24分で出発点に戻る。

30年も前の記憶と実際とはすっかり違っていてまるで初めての場所に行ったような感じで、その違いに驚き、また戸惑った。

記憶の中ではもっと平板で明るくて軽い渓だった筈なのだが、実際には陰鬱な淵や瀞場と巨岩が累々とする豪快さが交互する魅力的な渓だった。

シラヒゲソウと言う花を見たのはこの渓が初めてで、その時は入り口にある滝のたしか左側を直登していて滝の飛沫を浴びながら咲いているのを見たように思うのだが、今回行ってみると入り口の滝は登れなくて右側を大きく高巻いていた。

結局,過去に歩いた沢と今回歩いた沢を結ぶものは唯一シラヒゲソウだけだったのだが、その花の場所もまったく違っていて、今回は殆ど最奥の辺りだった。

一方で自然と言うものは激しくその様相を変えるものかも知れないとも思う。

瀞場や淵を形成するゴルジュ帯は余程のことがない限り短期間で変化することはあり得ないが、集中豪雨が度重なれば、巨岩が累積したり滝や淵が埋まってしまうと言うようなことはあり得るだろう。それが渓の印象を大きく変えてしまうかも知れないし、周辺の樹木の成長も印象を変える要因になり得る。

色んな意味で感慨深い沢歩きだった。

2010年09月01日

ミツモチ山

ミツモチ山 2010年8月30日 記録者 副隊長

朝6時に目覚めた私は物ぐさに足で障子を開けて空の様子を窺う。灰色の雲が広がる空を寝ぼけながらも確認して本を読み始めた。

7時になり佑次郎が起き出して学校に行く仕度を始めた。その気配にも目を移す事なく本を読み続けていると階下で朝食を終わらせた佑次郎が寝室に上がって来て「山は?」と声を掛けて来た。「曇ってるし雨も降りそうだから止めた。」と答えると「はあ?晴れてるよ!」と言って笑っている。「そんな筈は・・・」と再度障子を開けてみると確かに青空が見えている。慌てて起き出して朝食をとりながら佑次郎を学校へと送り出す。朝食を済ませて手っ取り早く身支度をしてクルマを乗り出す。

佑次郎に言われて青空を眺めたものの、実際には青空は西の空であって北の空には灰色の雲が湧いていた。正に行こうと思っている方向が曇りであるのは承知でアクセルを踏む。歩くのが目的とも言える今日の登山は雨が降らなければ良しとするまでだ。

宇都宮を出外れて鬼怒川を渡り矢板へとクルマを進める。矢板市泉の交差点から大間々へと左折して標高を稼ぐ。学校平から更に左折し八方が原を抜け1278mの大間々台駐車場に滑り込む。駐車場にはクルマが二台、さすが平日である。

宇都宮を出外れて鬼怒川を渡り矢板へとクルマを進める。矢板市泉の交差点から大間々へと左折して標高を稼ぐ。学校平から更に左折し八方が原を抜け1278mの大間々台駐車場に滑り込む。駐車場にはクルマが二台、さすが平日である。

手っ取り早く身支度を済ませて登山道を歩き始める。釈迦ケ岳へ向かう登山道を50m程歩くと左に分かれる登山道がある。今回訪ねるミツモチ山(1248m)への分岐だ。帰路は真っすぐこの先の道から帰って来る予定で分岐を左に入る。

ブナやミズナラの森を楽しみながら下る。いくつかの涸れ沢を整備された板橋で渡り順調に下る。

笹原が目立つようになると徐々に登り返して雑木からヤシオツツジの森に出る。「大丸」という標識から直角に曲がり雑木林の明るい登山道をしばらく気分良く進むと三等三角点標石を通過してミツモチ山山頂に辿り着く。

予想した通りに展望は雲に遮られてしまっていたが、久しぶりの山歩きに満足して山頂展望台でひと時を過ごした。友人たちに今の景色をと思い携帯を取り出したが圏外であり思いは果たせず帰路につく。帰路は青空コースと名付けられた砂利道の林道散歩。ほとんど水平移動で小一時間で大間々台に到着し今回の山歩きは終了。

ここまで読んでピンと来た方は多いだろう。下りから始まる登山と水平移動に近い帰路。そう、今回の登山は目的とする山頂よりもクルマを止めた場所の方が標高が高いという不思議な登山。帰路に使った道を往復に使えば殆ど登らずに登山が出来る。(笑)

しかし往路に歩いた登山道の森は良かった。ブナやミズナラの中をのんびり歩くのは気分が良いものだ。あくせく登るばかりが登山ではないと教えてくれた様な気がする。

朝6時に目覚めた私は物ぐさに足で障子を開けて空の様子を窺う。灰色の雲が広がる空を寝ぼけながらも確認して本を読み始めた。

7時になり佑次郎が起き出して学校に行く仕度を始めた。その気配にも目を移す事なく本を読み続けていると階下で朝食を終わらせた佑次郎が寝室に上がって来て「山は?」と声を掛けて来た。「曇ってるし雨も降りそうだから止めた。」と答えると「はあ?晴れてるよ!」と言って笑っている。「そんな筈は・・・」と再度障子を開けてみると確かに青空が見えている。慌てて起き出して朝食をとりながら佑次郎を学校へと送り出す。朝食を済ませて手っ取り早く身支度をしてクルマを乗り出す。

佑次郎に言われて青空を眺めたものの、実際には青空は西の空であって北の空には灰色の雲が湧いていた。正に行こうと思っている方向が曇りであるのは承知でアクセルを踏む。歩くのが目的とも言える今日の登山は雨が降らなければ良しとするまでだ。

手っ取り早く身支度を済ませて登山道を歩き始める。釈迦ケ岳へ向かう登山道を50m程歩くと左に分かれる登山道がある。今回訪ねるミツモチ山(1248m)への分岐だ。帰路は真っすぐこの先の道から帰って来る予定で分岐を左に入る。

ブナやミズナラの森を楽しみながら下る。いくつかの涸れ沢を整備された板橋で渡り順調に下る。

笹原が目立つようになると徐々に登り返して雑木からヤシオツツジの森に出る。「大丸」という標識から直角に曲がり雑木林の明るい登山道をしばらく気分良く進むと三等三角点標石を通過してミツモチ山山頂に辿り着く。

予想した通りに展望は雲に遮られてしまっていたが、久しぶりの山歩きに満足して山頂展望台でひと時を過ごした。友人たちに今の景色をと思い携帯を取り出したが圏外であり思いは果たせず帰路につく。帰路は青空コースと名付けられた砂利道の林道散歩。ほとんど水平移動で小一時間で大間々台に到着し今回の山歩きは終了。

ここまで読んでピンと来た方は多いだろう。下りから始まる登山と水平移動に近い帰路。そう、今回の登山は目的とする山頂よりもクルマを止めた場所の方が標高が高いという不思議な登山。帰路に使った道を往復に使えば殆ど登らずに登山が出来る。(笑)

しかし往路に歩いた登山道の森は良かった。ブナやミズナラの中をのんびり歩くのは気分が良いものだ。あくせく登るばかりが登山ではないと教えてくれた様な気がする。

タグ :栃木

2010年08月21日

出羽月山・偵察山行

出羽月山・偵察山行

8月17日(火)

当初の計画は昨16日にやっと栗駒山の登山を果たしただけに終わり、後はただ無目的に帰るだけとなってそれでは余りにも寂しいと言うことになり、せっかくなので今後を見通して山形周辺の山を見ておこうと朝日岳の東の登山口となる朝日鉱泉ナチュラリストの家を訪ねる。その後さらに北上して月山高原8合目・弥陀ヶ原からのコースを偵察することとなる。

月山へは北側の弥陀ヶ原の登山口から入るために態々大回りして羽黒山経由で月山高原ラインを目指したが、湯殿山から羽黒山を経て高原ラインに至る道が分かりづらくて手間取った。

13:50,弥陀ヶ原(8合目)のレストハウス着。前日の栗駒山とほぼ同じ時刻で、上部がスッポリとガスに覆われている点も同じ。違うのは風が強烈なことと、この条件の中を月山に登っている人がかなりあるらしいこと,また遊歩道目的の観光客が多いと言う点である。

14:03,雨具と行動食,水,ヘッドランプをザックにつめ、握り飯を1つ頬張って出発。9合目辺りまで行ければいいと考えている自分と違って今日のjun1さんはやる気満々。

遊歩道の分岐から『月山本営』と書かれた山門をくぐって山頂方面に向かう。ガスの中を次々と降りてくる登山者は、登頂を果たした人だけでなく、あまりの風に途中で引き返した人も混じる。自分もまたどこまでいけるか不安を抱えたまま、とりあえず前進しているだけと言う感じで、たちまちjun1さんにおいて行かれる。

登山道ははじめ石を敷き詰めた遊歩道であったり飛び石状であったりするが、やがて歩きやすい道となる。いくら歩いてもちっとも疲れないのは空身に近いせいで、荷物の重さによってこうも違うものかと半ば呆れる思いで歩いていたが、やがてそうではなくて遊歩道と変わらない緩斜面のおかげと気づく。

登頂目的でなくあくまでも偵察のつもりであるが、途中で何も問題がなければ山頂まで行ってしまう可能性があるので往路は脇目もふらずにひたすら歩き、丁度1時間で佛生池小屋と書かれた9合目の小屋に着く。その少し手前では烈風に吹き晒されてバランスを失いよろめく場面もあって、荷が軽いことが逆に作用すると言うことを体験した。

休まず通過してさらに上を目指す。海側からの風は相変わらず強いが風裏に入るとまったく風が来ない。緩やかな斜面が延々と続き、唯一,行者返しと言う大岩混じりの登りで初めてペースダウンするが、そこを抜けるとまた同じような道で、潅木がなくなって風衝植物群だけの世界となり、風当たりがさらに強くなる。

左手に指導標を見て山頂の近いことを感じるもそこからが意外と長く、緩やかに右に曲がりながらモックラ坂と称する登りの大きな山の塊をいくつか超えて15:45月山神社境内に着く。

門を通って境内に入ると社務所があって参拝料500円を求められる。たまたま1000円札を持っていたので入れたが金を持たない者は山頂に立てないことになる。それならそれを登山口に書いておいて欲しいものだが、どこかに書いてあったかも知れず、事前研究もしないで登る方が悪いと言われそうだ。

境内だからと言われ、お払いだのお清めだのの神事を強いられれば唯々諾々と従う他ないが、『(拝観料は)山の整備や保護に使います』と言い訳めいて言われても『そうですか』と納得はできない。

鳥海山の場合は社務所とは別に山頂標識があって、お払い等を受けるどうかは登山者が選択できる。無宗教の自分には不快感が残るが、信仰の山だからと言われればそれまでで、目くじら立てても仕方がなく通過儀礼とする。

15:50下山開始。山頂まで登ってしまったので後は暗くなろうが雨が降ろうがかまわずゆっくり花を撮りながら下る。

最盛期は過ぎていると思われるが花は豊富で、その1つ1つの名前を確認しながら撮りたいものだが、何も資料を持たず特定できないのがいささか悔しい。なので『〇〇の仲間』としか表せない。

帰路で見かけた花は、ウスユキソウノ仲間,トウウチソウの仲間,以下,『~の仲間』『(?)』『多分』は略して、ハクサンイチゲ,チョウカイアザミ,フウロソウ,ミヤマアキノキリンソウ,ミヤマシシウド,もしくわミヤマトウキ,エゾシオガマ,ウサギギク等々。中でも濃い赤紫のフウロソウが印象的。

16:32佛生池小屋着。ゆっくりしすぎてjun1さんを待たせ、心配させてしまった。後は一目散に駆け下り、途中で山頂手前ですれ違った夫婦を追い越して17:10頃遊歩道に到達。ここから観光客がどっと増える。17:20下山。少しのんびりしすぎて往復3時間は切れなかった。

出発前に予定していなかった山に登ることは、事前研究がまったくなされず地図も持っていない等の点から慎重でなければならないと考えている。今回敢えてその禁を犯したのは前半があまりにみすぼらしい結果に終わり、せっかく交通費と休暇を使ったからには少しでも将来につながるものを得たかったからである。故に登頂したとは言え、これは縦走に向けての下見である。

8月17日(火)

当初の計画は昨16日にやっと栗駒山の登山を果たしただけに終わり、後はただ無目的に帰るだけとなってそれでは余りにも寂しいと言うことになり、せっかくなので今後を見通して山形周辺の山を見ておこうと朝日岳の東の登山口となる朝日鉱泉ナチュラリストの家を訪ねる。その後さらに北上して月山高原8合目・弥陀ヶ原からのコースを偵察することとなる。

月山へは北側の弥陀ヶ原の登山口から入るために態々大回りして羽黒山経由で月山高原ラインを目指したが、湯殿山から羽黒山を経て高原ラインに至る道が分かりづらくて手間取った。

13:50,弥陀ヶ原(8合目)のレストハウス着。前日の栗駒山とほぼ同じ時刻で、上部がスッポリとガスに覆われている点も同じ。違うのは風が強烈なことと、この条件の中を月山に登っている人がかなりあるらしいこと,また遊歩道目的の観光客が多いと言う点である。

14:03,雨具と行動食,水,ヘッドランプをザックにつめ、握り飯を1つ頬張って出発。9合目辺りまで行ければいいと考えている自分と違って今日のjun1さんはやる気満々。

遊歩道の分岐から『月山本営』と書かれた山門をくぐって山頂方面に向かう。ガスの中を次々と降りてくる登山者は、登頂を果たした人だけでなく、あまりの風に途中で引き返した人も混じる。自分もまたどこまでいけるか不安を抱えたまま、とりあえず前進しているだけと言う感じで、たちまちjun1さんにおいて行かれる。

登山道ははじめ石を敷き詰めた遊歩道であったり飛び石状であったりするが、やがて歩きやすい道となる。いくら歩いてもちっとも疲れないのは空身に近いせいで、荷物の重さによってこうも違うものかと半ば呆れる思いで歩いていたが、やがてそうではなくて遊歩道と変わらない緩斜面のおかげと気づく。

登頂目的でなくあくまでも偵察のつもりであるが、途中で何も問題がなければ山頂まで行ってしまう可能性があるので往路は脇目もふらずにひたすら歩き、丁度1時間で佛生池小屋と書かれた9合目の小屋に着く。その少し手前では烈風に吹き晒されてバランスを失いよろめく場面もあって、荷が軽いことが逆に作用すると言うことを体験した。

休まず通過してさらに上を目指す。海側からの風は相変わらず強いが風裏に入るとまったく風が来ない。緩やかな斜面が延々と続き、唯一,行者返しと言う大岩混じりの登りで初めてペースダウンするが、そこを抜けるとまた同じような道で、潅木がなくなって風衝植物群だけの世界となり、風当たりがさらに強くなる。

左手に指導標を見て山頂の近いことを感じるもそこからが意外と長く、緩やかに右に曲がりながらモックラ坂と称する登りの大きな山の塊をいくつか超えて15:45月山神社境内に着く。

門を通って境内に入ると社務所があって参拝料500円を求められる。たまたま1000円札を持っていたので入れたが金を持たない者は山頂に立てないことになる。それならそれを登山口に書いておいて欲しいものだが、どこかに書いてあったかも知れず、事前研究もしないで登る方が悪いと言われそうだ。

境内だからと言われ、お払いだのお清めだのの神事を強いられれば唯々諾々と従う他ないが、『(拝観料は)山の整備や保護に使います』と言い訳めいて言われても『そうですか』と納得はできない。

鳥海山の場合は社務所とは別に山頂標識があって、お払い等を受けるどうかは登山者が選択できる。無宗教の自分には不快感が残るが、信仰の山だからと言われればそれまでで、目くじら立てても仕方がなく通過儀礼とする。

15:50下山開始。山頂まで登ってしまったので後は暗くなろうが雨が降ろうがかまわずゆっくり花を撮りながら下る。

最盛期は過ぎていると思われるが花は豊富で、その1つ1つの名前を確認しながら撮りたいものだが、何も資料を持たず特定できないのがいささか悔しい。なので『〇〇の仲間』としか表せない。

帰路で見かけた花は、ウスユキソウノ仲間,トウウチソウの仲間,以下,『~の仲間』『(?)』『多分』は略して、ハクサンイチゲ,チョウカイアザミ,フウロソウ,ミヤマアキノキリンソウ,ミヤマシシウド,もしくわミヤマトウキ,エゾシオガマ,ウサギギク等々。中でも濃い赤紫のフウロソウが印象的。

16:32佛生池小屋着。ゆっくりしすぎてjun1さんを待たせ、心配させてしまった。後は一目散に駆け下り、途中で山頂手前ですれ違った夫婦を追い越して17:10頃遊歩道に到達。ここから観光客がどっと増える。17:20下山。少しのんびりしすぎて往復3時間は切れなかった。

出発前に予定していなかった山に登ることは、事前研究がまったくなされず地図も持っていない等の点から慎重でなければならないと考えている。今回敢えてその禁を犯したのは前半があまりにみすぼらしい結果に終わり、せっかく交通費と休暇を使ったからには少しでも将来につながるものを得たかったからである。故に登頂したとは言え、これは縦走に向けての下見である。

Posted by okirakutozan at

12:45

│Comments(0)

2010年08月21日

栗駒山

栗駒山

8月13日(金)20:00に安曇野を出発して夜通し走り、早朝阿仁中村に着いて森吉山に登ると言う計画は初っ端から雨で頓挫。翌日,翌々日と降り続く雨に岩手山をも諦めて一度も登山靴を履かないまま16日を迎え、午後からの回復に一縷の望みを託して栗駒山に向かう。

8月16日(月),13:50イワカガミ平に着く。3日間の待機に気勢を削がれあまり意欲がわかないが、このままどこにも登らずに帰ったのではとんだ笑い種なので気持ちを奮い立たせて靴を履く。jun1さんの動きも心なしか鈍い。

頂上まで1時間半,往復2時間半と見て雨具と少量の行動食,水,ヘッドランプのみの空身に近い軽装で14:05発。

広い駐車場の右手から休業中のレストハウスにつながる石畳の道を上に向かい、東栗駒コースを右に見送ってハウスの左脇を抜けるとそこから登山道が始まるのだが、どこまで行ってもコンクリートで固められた石畳の道で登山道と言う気がしない。

視界は200mほどでそこから先はガスに覆われて見えず、どこが山頂なのか分からないまま、丈の低い潅木の間にまっすぐつけられた石畳の道を歩く。道の脇にはミヤマホツツジ,ミヤマアキノキリンソウ,ハクサンオミナエシと思われる黄色い花などが散見され、またホシガラスが食い散らかしたと思われるハイマツの実が随所に落ちているのを見る。

40分ほどでやや視界が広がり、前方にうっすらと山影が見えてくる。山影は右方向に連なって高みを増し、そこから先はガスに隠れて見えないが、そちらが山頂方向であることを示していた。

14:47,『栗駒山・栃ヶ森山森林生態系保護地域』の大看板を通過。石畳はこの手前で終わり、ようやく土の道となる。緩やかながら登り一辺倒だった道が一旦平坦化して右にカーブしながら次の登りに入る辺りでガスの中から子ども達が話す甲高い声が聞こえてくる。入れ違いに年配の男性が降りてきて『子ども(孫?)達は上に行きました。昔はよく登ったけどもう・・』と言い訳しながら下って行った。子ども達の声はその後も常に100mほど先を行き、私達を山頂までリードしてくれた。

足元にはトウウチソウ(白花)やウメバチソウ,イワショウブ,リンドウ,アザミ(ナンブタカネアザミか?)等の花が見られる。いずれも強い南風に晒されて激しく揺れている。

トウウチソウは咲きはじめの花穂の先端に突き出た蘂にわずかな赤みがあるために赤花に見えるものがあるが基調は白花。同様にイワショウブも雌蕊の先端に赤みが混じるので赤く見えるものがある。

道がやや左にカーブしながら傾斜を増し、時折階段が出てくるようになり、子ども達の声がひとしきり大きくなって見覚えのある山頂標識が現れ、15:17登頂。反対側から登ったのは初めてなので一瞬方向感覚が狂って素直に受け入れられない。

山頂には幼児から中学生くらいまで、3人の大人に率いられた6人もの子ども達がいた。ひときわよく響く元気な声で山頂まで引っ張ってくれたのは一番小さな男の子で、『元気だネェ』と言うと『ドスコイっ』とおどけて見せた。

須川温泉まで下るには時間が遅すぎ、風が強く視界もないので山頂には5分いて退散する。来た道を来た時よりも長く感じながらひたすら歩いて16:12下山。

8月13日(金)20:00に安曇野を出発して夜通し走り、早朝阿仁中村に着いて森吉山に登ると言う計画は初っ端から雨で頓挫。翌日,翌々日と降り続く雨に岩手山をも諦めて一度も登山靴を履かないまま16日を迎え、午後からの回復に一縷の望みを託して栗駒山に向かう。

8月16日(月),13:50イワカガミ平に着く。3日間の待機に気勢を削がれあまり意欲がわかないが、このままどこにも登らずに帰ったのではとんだ笑い種なので気持ちを奮い立たせて靴を履く。jun1さんの動きも心なしか鈍い。

頂上まで1時間半,往復2時間半と見て雨具と少量の行動食,水,ヘッドランプのみの空身に近い軽装で14:05発。

広い駐車場の右手から休業中のレストハウスにつながる石畳の道を上に向かい、東栗駒コースを右に見送ってハウスの左脇を抜けるとそこから登山道が始まるのだが、どこまで行ってもコンクリートで固められた石畳の道で登山道と言う気がしない。

視界は200mほどでそこから先はガスに覆われて見えず、どこが山頂なのか分からないまま、丈の低い潅木の間にまっすぐつけられた石畳の道を歩く。道の脇にはミヤマホツツジ,ミヤマアキノキリンソウ,ハクサンオミナエシと思われる黄色い花などが散見され、またホシガラスが食い散らかしたと思われるハイマツの実が随所に落ちているのを見る。

40分ほどでやや視界が広がり、前方にうっすらと山影が見えてくる。山影は右方向に連なって高みを増し、そこから先はガスに隠れて見えないが、そちらが山頂方向であることを示していた。

14:47,『栗駒山・栃ヶ森山森林生態系保護地域』の大看板を通過。石畳はこの手前で終わり、ようやく土の道となる。緩やかながら登り一辺倒だった道が一旦平坦化して右にカーブしながら次の登りに入る辺りでガスの中から子ども達が話す甲高い声が聞こえてくる。入れ違いに年配の男性が降りてきて『子ども(孫?)達は上に行きました。昔はよく登ったけどもう・・』と言い訳しながら下って行った。子ども達の声はその後も常に100mほど先を行き、私達を山頂までリードしてくれた。

足元にはトウウチソウ(白花)やウメバチソウ,イワショウブ,リンドウ,アザミ(ナンブタカネアザミか?)等の花が見られる。いずれも強い南風に晒されて激しく揺れている。

トウウチソウは咲きはじめの花穂の先端に突き出た蘂にわずかな赤みがあるために赤花に見えるものがあるが基調は白花。同様にイワショウブも雌蕊の先端に赤みが混じるので赤く見えるものがある。

道がやや左にカーブしながら傾斜を増し、時折階段が出てくるようになり、子ども達の声がひとしきり大きくなって見覚えのある山頂標識が現れ、15:17登頂。反対側から登ったのは初めてなので一瞬方向感覚が狂って素直に受け入れられない。

山頂には幼児から中学生くらいまで、3人の大人に率いられた6人もの子ども達がいた。ひときわよく響く元気な声で山頂まで引っ張ってくれたのは一番小さな男の子で、『元気だネェ』と言うと『ドスコイっ』とおどけて見せた。

須川温泉まで下るには時間が遅すぎ、風が強く視界もないので山頂には5分いて退散する。来た道を来た時よりも長く感じながらひたすら歩いて16:12下山。

2010年08月15日

モンブラン登頂! by ムトヤン

7月30日~8月7日の日程で、ヨーロッパ・アルプス最高峰のモンブラン(4810m)にアタック、無事登頂することが出来た。これは某アルパインツアーの企画で決行したが、50歳を期にチャレンジをと思っていた自分のハートにマッチしたためであった。直前まで、灼熱の横浜スタジアムで勤務校の高校野球の応援に全精力を使っていたのだが、残念ながら決勝で敗れ、あまりの悔しさに「絶対、モンブランの山頂で校旗(応援団の黄色い小旗)を掲げるぞ!」と決意して臨んだ(苦笑)。

7月30日~8月7日の日程で、ヨーロッパ・アルプス最高峰のモンブラン(4810m)にアタック、無事登頂することが出来た。これは某アルパインツアーの企画で決行したが、50歳を期にチャレンジをと思っていた自分のハートにマッチしたためであった。直前まで、灼熱の横浜スタジアムで勤務校の高校野球の応援に全精力を使っていたのだが、残念ながら決勝で敗れ、あまりの悔しさに「絶対、モンブランの山頂で校旗(応援団の黄色い小旗)を掲げるぞ!」と決意して臨んだ(苦笑)。さて、往復のフライト3日間(成田からオランダ・アムステルダム空港経由でスイス・ジュネーブ空港。フランス・シャモニーへは車で移動)を除く6日間の内訳は、次の通り。

(1)足馴らし&高所順応2日

(1)足馴らし&高所順応2日メールドグラス氷河をたどって、グランドジョラスの麓であるクーベルクル小屋(2687m)までの往復。アイゼン歩行と小屋泊まりで高所への順応をはかった。1日の行程は約3~4時間で、本や写真でしか知らなかったグランドジョラスを目の当たりにして感激!初のヨーロッパ・アルプスの洗礼を受けた。

(2)モンブラン登山3日

初日は、シャモニーからバスや登山電車を乗り継いで、テートルース小屋(3167m)まで、約3時間。

2日目は、雪と岩の岩稜帯をグーテ小屋(3782m)まで、約3時間。

3日目は、早朝2時半に出発。約5時間かけてモンブラン山頂へ。朝陽の中で念願の校旗を掲げて記念撮影をする。下りはグーテ小屋まで2時間、更に登山電車の駅ニーデーグル(2386m)まで2時間で下山。その後シャモニーへ下山。

(3)最終日は、シャモニ・フリー。

同行のメンバーで祝杯をあげたり、お土産を買ったりする。また、ガイヤンの岩場など近隣を散策。

同行のメンバーは5名で、全員登頂ができたことは大変喜ばしいことであった。年齢的には予想外にシルバー隊となり、最高齢は68歳、以下67、62(女性)、55、50(僕)ということで、最年少としては「登らねば!」と若干のプレッシャーも感じた次第。しかし、最高齢の方はマッターホルンを登っていたり、その他の方もキリマンジャロやカラパタールなど、けっこう精力的に海外の山へチャレンジされており、なかなかやるのおという感じであった。ガイドは全て現地ガイドで、日本からの添乗ガイドは一切なし。これは、グーテ小屋など山小屋が全て予約制で、大人数のパーテイーを嫌うための苦肉の策でもあるらしい。主任ガイドは50代のパトリックで、2日間の足馴らしを経て、本番では高齢者2人に個人ガイドを配当し、僕ともう一人はペアでやはりベテランのガイド・アルブと共に登頂した。最高齢の方は、パトリック自らがマンツーマンで山頂へ導いた。

同行のメンバーは5名で、全員登頂ができたことは大変喜ばしいことであった。年齢的には予想外にシルバー隊となり、最高齢は68歳、以下67、62(女性)、55、50(僕)ということで、最年少としては「登らねば!」と若干のプレッシャーも感じた次第。しかし、最高齢の方はマッターホルンを登っていたり、その他の方もキリマンジャロやカラパタールなど、けっこう精力的に海外の山へチャレンジされており、なかなかやるのおという感じであった。ガイドは全て現地ガイドで、日本からの添乗ガイドは一切なし。これは、グーテ小屋など山小屋が全て予約制で、大人数のパーテイーを嫌うための苦肉の策でもあるらしい。主任ガイドは50代のパトリックで、2日間の足馴らしを経て、本番では高齢者2人に個人ガイドを配当し、僕ともう一人はペアでやはりベテランのガイド・アルブと共に登頂した。最高齢の方は、パトリック自らがマンツーマンで山頂へ導いた。 こうした比較的余裕のある日程であれば高所順応もほぼ問題が無く、一定度の雪山経験を積んでいればモンブラン登頂はそう困難ではないと感じた。しかし、問題は天気である。我々も、グーテ小屋に上がる朝には雪が舞っており、回復を待って11時過ぎに出発したし、下山後は2日間の雨で、ちょうどナイス・タイミングで登頂できたことは真にラッキーであったと言う他はない。今後、チャレンジなさる方は、この天気に最大の注意を払って頂きたいと思う。

こうした比較的余裕のある日程であれば高所順応もほぼ問題が無く、一定度の雪山経験を積んでいればモンブラン登頂はそう困難ではないと感じた。しかし、問題は天気である。我々も、グーテ小屋に上がる朝には雪が舞っており、回復を待って11時過ぎに出発したし、下山後は2日間の雨で、ちょうどナイス・タイミングで登頂できたことは真にラッキーであったと言う他はない。今後、チャレンジなさる方は、この天気に最大の注意を払って頂きたいと思う。 更に装備について少しふれると、ピッケルは勿論必要だがストックの方が有用であることや、登山靴は所謂「ガイド靴」と呼ばれているスポルテイバ製のネパール・エボ(日本でもICIやネット通販菊信屋でゲットできる)などが極めて有用である。この靴は、ガイドの約8割が愛用しており、これを履いているとガイド受けが良い。「おまえ、分かってるじゃないか!」という感じである。実際、ウェアや装備を見ていると、アウターからフリース、サロペットなど本場ミレーを始め現地の人間の方が先端を行ってる感じがする。プラブーツはあまり適さない。僕は日本の雪山ではアゾロやコフラックのプラブーツ・オンリーだったが、今回のことで頭を切り換えたいと思うくらいだった。勿論、アイゼンは10本爪以上でビンデイング式でもOKである。ヘルメットはグーテ小屋までの岩稜帯でのみ使用する。何故なら、ここには大クーロワールという岩溝帯があり、雪がついていない時や雪解け時には落石の巣だからである。

更に装備について少しふれると、ピッケルは勿論必要だがストックの方が有用であることや、登山靴は所謂「ガイド靴」と呼ばれているスポルテイバ製のネパール・エボ(日本でもICIやネット通販菊信屋でゲットできる)などが極めて有用である。この靴は、ガイドの約8割が愛用しており、これを履いているとガイド受けが良い。「おまえ、分かってるじゃないか!」という感じである。実際、ウェアや装備を見ていると、アウターからフリース、サロペットなど本場ミレーを始め現地の人間の方が先端を行ってる感じがする。プラブーツはあまり適さない。僕は日本の雪山ではアゾロやコフラックのプラブーツ・オンリーだったが、今回のことで頭を切り換えたいと思うくらいだった。勿論、アイゼンは10本爪以上でビンデイング式でもOKである。ヘルメットはグーテ小屋までの岩稜帯でのみ使用する。何故なら、ここには大クーロワールという岩溝帯があり、雪がついていない時や雪解け時には落石の巣だからである。以上のようなことで、最初のチャレンジでビギナーズ・ラック的に登頂してしまった感もあるが、余裕のある日程と都合3泊の小屋泊まりで順応したことが登頂の重要なキーであるとの実感は、自分の中で確かなものとして残っている。また、事前の準備としてGWの白馬縦走や6月の富士山8合目ビバークなども、一応自分の中では登頂につながるものであったと思いたい。

というわけで偉そうに書いてしまったが、さすがにヨーロッパ・アルプスは経費が嵩み、約54くらいである。シャモニーでのホテルを一人部屋にしたのでプラス3!先の個人ガイドを頼んだ人はプラス10!であったという。それでも、ヨーロッパ・アルプスの「てっぺん」に立つということは、やはり個人的には素晴らしいことだと思えた。そうそう、シャモニーのホテルで最初の朝に、窓からモンブランがくっきりと見えていた、あの瞬間は忘れることが出来ない。

というわけで偉そうに書いてしまったが、さすがにヨーロッパ・アルプスは経費が嵩み、約54くらいである。シャモニーでのホテルを一人部屋にしたのでプラス3!先の個人ガイドを頼んだ人はプラス10!であったという。それでも、ヨーロッパ・アルプスの「てっぺん」に立つということは、やはり個人的には素晴らしいことだと思えた。そうそう、シャモニーのホテルで最初の朝に、窓からモンブランがくっきりと見えていた、あの瞬間は忘れることが出来ない。最後に、これだけは忠告!くれぐれも、海外の空港で大ザックを待合いのイスに放置しないこと。アムステルダム空港でこれをやり、席を離れてほんの少し買い物をして戻ったらドロンというのが今回最後の「落ち」であった。中には、カメラ道具一式と登山靴、シャモニーで買った土産、校旗などが入っており、さすがにガックリときた。しかし、画像はすべてPCに移したので問題はなかったが。(これらは、現在、保険の請求をしている最中)

というわけで(なかなか終われないが)、某「お気軽登山隊」のキャンプに参加できそうにないので、ちょっとここで酒の肴的に報告をさせて頂いた次第。えらそうに書いてすいまっしぇん!(映画「植村直己物語」の西田敏行風に)

というわけで(なかなか終われないが)、某「お気軽登山隊」のキャンプに参加できそうにないので、ちょっとここで酒の肴的に報告をさせて頂いた次第。えらそうに書いてすいまっしぇん!(映画「植村直己物語」の西田敏行風に)2010年08月07日

男体山登拝祭 2010.7/31~8/1

男体山登拝祭

2010年7月31日~8月1日 栃木県 日光男体山 記録者 やませみ

登拝祭は、1200年の以上の歴史をもつ、奥日光の霊場と言われる二荒山神社中宮祠の最大の祭りで、男体山の神様を称えまつり諸願成就を祈願する祭典です。 毎年8月1日の午前0時に同神社の登拝門が開けられ7日までの期間中は夜間の男体山登山が解禁となり、山頂で御来光を仰ぐことができます。

今回は、「な~んちゃって登山」の メンバー6人でチャレンジしてきました。

今回は、「な~んちゃって登山」の メンバー6人でチャレンジしてきました。

7月31日(土) 二荒山神社中宮祠に11時20分に到着。 いつもは社務所で受付けを済ませるのだが、今日はお祭りどうやら勝手が違うみたいだ、入口近くに特設のテントが、ここで登拝料1000円(えっ、通常は500円なのに・・・)を奉納、「御守り」と「登拝之証」をいただき境内へ。溢れんばかりの人混み。初めての夜間登山に一同、自然とテンションが上がる。

8月1日午前0時。ホラ貝の音色が響きわたり、登拝門が開く。

8月1日午前0時。ホラ貝の音色が響きわたり、登拝門が開く。

登拝者は50~60人ほどの集団に分けられ神主さんの御祓いを受け順次、標高2486mの山頂奥に宮を目指す。しばらくして我々の順番、漆黒の山道へと歩き出す。

山道にはもちろん外灯などなく、真っ暗な道をヘッドランプの明かりを頼りに進む。

だが、しばらく山道を進むとそこは大渋滞。普段なら数分で歩ける道も、人また人で進みようがない。

日頃の運動不足がたたっているのか、息も絶え絶えの登拝者がちらほら。

先ほどまでの厳粛なムードも一掃。山中は一年に一度のお祭りに賑わいを見せ始める。

しばらくして人の波も動き始め、ようやく3合目に時計は既に1時25分をまわっていた。ここからアスファルトの林道を歩くことに。道幅が広がったためか先程までの渋滞に痺れをきらした登拝者が一揆に抜き去って行く。4合目に着く。そこにはいくつもの売店があり飲み物や豚汁を買い求める人たちで賑わっていた。美味しそうな食べ物の香りに誘われついつい覗いてしまう。が、見るだけで何も買わない。

この場所には自衛隊の救護班の方々が待機していた。臨時の仮設トイレも設置してあり女性陣は大助かりである。

一息いれて、石造の鳥居をくぐる。ここから道は少しずつ険しさを増してくる。

がしかし、ここも人・人・人で大渋滞。 暗闇の山道にヘッドランプの明かりが延々と何処までも続いているのが見える。ふと空を見上げれば満天の星空。「こんな綺麗な星をみるの久しぶりだなぁ~」と思いながら滑りやすい山道を慎重に登る。いや、立ち止まっている。

7合目を過ぎ、徐々に気温が下がってくるのが分かる。夜明けが近いのか空が少しずつ白み始めてきた。

「ご来光に間に合わないか・・・?」 もう、この時点で山頂でのご来光は時間的に無理であった。

「ご来光に間に合わないか・・・?」 もう、この時点で山頂でのご来光は時間的に無理であった。

ほどなくして夜明けを迎える。なんとまだ7.5合目にいる。なんてことだ・・・

ようやく8合目。前を見ると先を行く3人組が視界から消える。ずいぶんと離されてしまった様だ。東の空をよくみると霧に霞む岩陰にぼんやりとした太陽がすでに昇っていた。

この辺りから女性陣2名のペースが極端に遅くなる。きけば久々の山歩きらしく足が思うように上がらないみたいだ。ひとりの女性がよほど辛かったのか、

「私、ここで待ってる・・・」と言い出す始末。

おいおい、「あとすこしだから頑張ろうよ・・・」

「せっかくここまで登ったんだから・・・」

「山頂まで行こうよ・・・」と宥める私。

その後9合目を過ぎて傾斜は緩やかに、岩場から徐々に崩れやすい砂地状の道に変わってくる。

バテバテ気味の彼女。しばらくの間ペースを合わせ一緒に歩いていたが、気を使わせてしまったのかどうかは解からないが「先に行って・・・」の一言が。(もしかして、もう限界か・・・?)

そこから私は滑りやすい斜面を最後の力を振り絞り、よろけながらも山頂に。

先頭の3人が鳥居の横で私らが登ってくるのを待っていてくれた。先に5人で奥の宮に参拝を済ませ彼女が来るのを待つ。遅れること10分全員が揃い5時40分頂上にようやく辿り着く。「あぁ、疲れた~・・・」

残念なことに、この日の山頂は濃い霧に覆われ360度の大パノラマはお預けに。混雑も思ってよりしていない感じだ。「いったい、あの山道での大渋滞は何だったのだろうか・・・?」

残念なことに、この日の山頂は濃い霧に覆われ360度の大パノラマはお預けに。混雑も思ってよりしていない感じだ。「いったい、あの山道での大渋滞は何だったのだろうか・・・?」

大剣でそれぞれに記念撮影を済ませ、空いてる場所に100均で買ったシートを広げ遅い?朝食にする。

くる途中バナナしか口にしていなかったのでお腹ぺこぺこであった。

おにぎり2個とカップラーメンをぺろりと平らげ残っていたバナナをまた頬張る。冷えた体が徐々に温まりだすのが良くわかる。お腹も満たされじっとして居ると猛烈な睡魔が襲ってくる。

登った山は下りなければならない。当たり前のことだが、意外と忘れなれがちなのが登山は下りの方がきつ いと言うことだ。先程登った道を下りることにする。

いと言うことだ。先程登った道を下りることにする。

途中、あの有名な1000回おじさんこと、「田名網忠吉」さんとお会いできメンバー全員が快く握手をしていただく。とても85歳とは思えない握力の強さに一同、驚きであった。

たしかこの日が1175回?目の登頂だったと思う・・・

強烈な下り坂は徐々に我々の足、膝を壊し始める。先を行く彼女が「膝がいた~い!」と言う。

歩くたびにどんどん痛くなってくる。それでも下らなければ帰れない。それが登山なのだ。

「あとどくらいですか・・・?」

ん~「あとすこしかなぁ・・・」

「あとすこしって・・・?」

「だからあともうすこし・・・」

「いま何合目あたりですか・・・?」

「3合目あたりかなぁ・・・」

「ほんとは何合目なの・・・?」

「だから、3合目・・・」 (ほんとうは、まだ6合目あたりであった。(笑))

そんな会話をし、互いを励まし合いながらやっとの想いで登拝門をくぐり抜け、無事下山となった。

時計はあと数分で11時ちょうどになろうとしていた。

帰路、疲れた体を「奥日光湯本温泉」の源泉にゆっくりと浸かり前日来の汗と汚れを洗い流し今回の夜通し2日間に及ぶ山遊びも終わりとなった。「ああ~。ほんまにづがれだ~!」

2010年7月31日~8月1日 栃木県 日光男体山 記録者 やませみ

登拝祭は、1200年の以上の歴史をもつ、奥日光の霊場と言われる二荒山神社中宮祠の最大の祭りで、男体山の神様を称えまつり諸願成就を祈願する祭典です。 毎年8月1日の午前0時に同神社の登拝門が開けられ7日までの期間中は夜間の男体山登山が解禁となり、山頂で御来光を仰ぐことができます。

今回は、「な~んちゃって登山」の メンバー6人でチャレンジしてきました。

今回は、「な~んちゃって登山」の メンバー6人でチャレンジしてきました。 7月31日(土) 二荒山神社中宮祠に11時20分に到着。 いつもは社務所で受付けを済ませるのだが、今日はお祭りどうやら勝手が違うみたいだ、入口近くに特設のテントが、ここで登拝料1000円(えっ、通常は500円なのに・・・)を奉納、「御守り」と「登拝之証」をいただき境内へ。溢れんばかりの人混み。初めての夜間登山に一同、自然とテンションが上がる。

8月1日午前0時。ホラ貝の音色が響きわたり、登拝門が開く。

8月1日午前0時。ホラ貝の音色が響きわたり、登拝門が開く。登拝者は50~60人ほどの集団に分けられ神主さんの御祓いを受け順次、標高2486mの山頂奥に宮を目指す。しばらくして我々の順番、漆黒の山道へと歩き出す。

山道にはもちろん外灯などなく、真っ暗な道をヘッドランプの明かりを頼りに進む。

だが、しばらく山道を進むとそこは大渋滞。普段なら数分で歩ける道も、人また人で進みようがない。

日頃の運動不足がたたっているのか、息も絶え絶えの登拝者がちらほら。

先ほどまでの厳粛なムードも一掃。山中は一年に一度のお祭りに賑わいを見せ始める。

しばらくして人の波も動き始め、ようやく3合目に時計は既に1時25分をまわっていた。ここからアスファルトの林道を歩くことに。道幅が広がったためか先程までの渋滞に痺れをきらした登拝者が一揆に抜き去って行く。4合目に着く。そこにはいくつもの売店があり飲み物や豚汁を買い求める人たちで賑わっていた。美味しそうな食べ物の香りに誘われついつい覗いてしまう。が、見るだけで何も買わない。

この場所には自衛隊の救護班の方々が待機していた。臨時の仮設トイレも設置してあり女性陣は大助かりである。

一息いれて、石造の鳥居をくぐる。ここから道は少しずつ険しさを増してくる。

がしかし、ここも人・人・人で大渋滞。 暗闇の山道にヘッドランプの明かりが延々と何処までも続いているのが見える。ふと空を見上げれば満天の星空。「こんな綺麗な星をみるの久しぶりだなぁ~」と思いながら滑りやすい山道を慎重に登る。いや、立ち止まっている。

7合目を過ぎ、徐々に気温が下がってくるのが分かる。夜明けが近いのか空が少しずつ白み始めてきた。

「ご来光に間に合わないか・・・?」 もう、この時点で山頂でのご来光は時間的に無理であった。

「ご来光に間に合わないか・・・?」 もう、この時点で山頂でのご来光は時間的に無理であった。ほどなくして夜明けを迎える。なんとまだ7.5合目にいる。なんてことだ・・・

ようやく8合目。前を見ると先を行く3人組が視界から消える。ずいぶんと離されてしまった様だ。東の空をよくみると霧に霞む岩陰にぼんやりとした太陽がすでに昇っていた。

この辺りから女性陣2名のペースが極端に遅くなる。きけば久々の山歩きらしく足が思うように上がらないみたいだ。ひとりの女性がよほど辛かったのか、

「私、ここで待ってる・・・」と言い出す始末。

おいおい、「あとすこしだから頑張ろうよ・・・」

「せっかくここまで登ったんだから・・・」

「山頂まで行こうよ・・・」と宥める私。

その後9合目を過ぎて傾斜は緩やかに、岩場から徐々に崩れやすい砂地状の道に変わってくる。

バテバテ気味の彼女。しばらくの間ペースを合わせ一緒に歩いていたが、気を使わせてしまったのかどうかは解からないが「先に行って・・・」の一言が。(もしかして、もう限界か・・・?)

そこから私は滑りやすい斜面を最後の力を振り絞り、よろけながらも山頂に。

先頭の3人が鳥居の横で私らが登ってくるのを待っていてくれた。先に5人で奥の宮に参拝を済ませ彼女が来るのを待つ。遅れること10分全員が揃い5時40分頂上にようやく辿り着く。「あぁ、疲れた~・・・」

残念なことに、この日の山頂は濃い霧に覆われ360度の大パノラマはお預けに。混雑も思ってよりしていない感じだ。「いったい、あの山道での大渋滞は何だったのだろうか・・・?」

残念なことに、この日の山頂は濃い霧に覆われ360度の大パノラマはお預けに。混雑も思ってよりしていない感じだ。「いったい、あの山道での大渋滞は何だったのだろうか・・・?」大剣でそれぞれに記念撮影を済ませ、空いてる場所に100均で買ったシートを広げ遅い?朝食にする。

くる途中バナナしか口にしていなかったのでお腹ぺこぺこであった。

おにぎり2個とカップラーメンをぺろりと平らげ残っていたバナナをまた頬張る。冷えた体が徐々に温まりだすのが良くわかる。お腹も満たされじっとして居ると猛烈な睡魔が襲ってくる。

登った山は下りなければならない。当たり前のことだが、意外と忘れなれがちなのが登山は下りの方がきつ

いと言うことだ。先程登った道を下りることにする。

いと言うことだ。先程登った道を下りることにする。途中、あの有名な1000回おじさんこと、「田名網忠吉」さんとお会いできメンバー全員が快く握手をしていただく。とても85歳とは思えない握力の強さに一同、驚きであった。

たしかこの日が1175回?目の登頂だったと思う・・・

強烈な下り坂は徐々に我々の足、膝を壊し始める。先を行く彼女が「膝がいた~い!」と言う。

歩くたびにどんどん痛くなってくる。それでも下らなければ帰れない。それが登山なのだ。

「あとどくらいですか・・・?」

ん~「あとすこしかなぁ・・・」

「あとすこしって・・・?」

「だからあともうすこし・・・」

「いま何合目あたりですか・・・?」

「3合目あたりかなぁ・・・」

「ほんとは何合目なの・・・?」

「だから、3合目・・・」 (ほんとうは、まだ6合目あたりであった。(笑))

そんな会話をし、互いを励まし合いながらやっとの想いで登拝門をくぐり抜け、無事下山となった。

時計はあと数分で11時ちょうどになろうとしていた。

帰路、疲れた体を「奥日光湯本温泉」の源泉にゆっくりと浸かり前日来の汗と汚れを洗い流し今回の夜通し2日間に及ぶ山遊びも終わりとなった。「ああ~。ほんまにづがれだ~!」

タグ :栃木

2010年08月01日

尾瀬・2

これが最後か・・,燧ヶ岳

7月24日(土)4

登山口発10:40。木道が終わると大岩混じりの沢状の歩きにくい道となる。しばらくは前方に見えていた3人の姿も遠のいて1人遅れとなる。減量を怠って昨年より3kg以上増えている分だけ体が重く、筋力,持久力が確実に落ちているのを如実に感じながらの登高で、大岩の道が終わって再び木道になるまでの50分間はきつかった。

登山口で休んでいた時、野鳥の声を楽しんでいた軽装の男女の2人連れに『広沢田代まで行ってみようと思うんですが、どれくらいかかりますか?』と聞かれた。『私は荷が重くて遅いので参考にはならないと思いますが、お2人の格好なら地図にある通り1時間程度じゃないでしょうか』と答えると、『別の隊が見晴を4時に出て燧ヶ岳に登っているので出会う所まで行ってみようかと・・』と言って10分ほど先に発って行った。前方にその2人連れの姿が見え、追いついたと思ったのに再び離されてまた1人になる。

ようやく広沢田代の広がりを目の当たりにした時、ベンチで休んでいたのは先の2人連れのみで@ki等3人の姿はなかった。11:46,休まずベンチ脇を通過して先行する3人を追うもすでに次の登りに入ったらしく湿原にその姿はなかった。次の熊沢田代へは目の前にある大きな塊を超えねばならない。

12:00,その登りに差しかかる辺りで10分休んで歩き出そうとした時、上方から大きな集団が賑やかに降りて来て5分あまり待たされる。5分を10分以上に感じさせる悠長さとハラハラさせられるおぼつかない足取りは高年のグループの下りゆえ致し方ないが、出鼻を挫かれて少々焦る。

12:15発。地図通りに広沢田代から50分で熊沢田代まで登るのは無理があり、1986mのピークを超えて湿原の入り口に辿り着くまでに40分あまり,標識のあるベンチまでは55分を要した。広沢のベンチからは70分かかったことになる。

13:10熊沢田代着。そこに@ki嬢が伝令役で残り、絶好調のsarusippoさんには先に頂上まで行ってもらい、新人のmanaさんをuttiさんがリードして今しがた出たところだと言う。彼等は20分前にそこに着いていたそうなので遅かったのは自分1人と言うことのようだ。

13:20発,ワタスゲの坂道を先行するuttiさんと@kiさんの姿がカッコよく、また振り返ると湿原の中の目玉のような池塘が美しい。

すでにバテかけていたので追うのをやめてペースダウンし、山頂付近でのビバーグを考え始めていた時、思いがけず水場に遭遇。天佑とばかり小躍りして3ℓの水を補給する。

14:30,雪渓のある沢を直上,20分かかって沢を抜けると下から見えていた裸地に差しかかり15:00丁度にそこを通過。

さらに40分かかって予定より大幅遅れ(1時間15分)の15:35,俎嵓に到達。柴安嵓登頂は16:07となる。先に着いていたsarusippoさんには随分待たせてしまった。

山頂で記念撮影の後、その後の行動をビバークを含めて検討し下山を決める。見晴着は早くて19時,遅ければ20時か・・。

16:15下山開始。柴安嵓からは急峻と言うほどではないがかなりの勾配を一気に下り、40分ほどで沢筋に到達する。沢筋とは言っても上から見るとそこはまだかなり高い位置にあり、斜度を落としつつ見晴まで延々と樹林帯をの道が続いているのがわかる。ここからが長いのだ。

時刻16:57。後続を待ってmanaさんの表情を伺い、意志を確認してビバークしないことを決める。以後もsappoさんが先行し、manaさんを@kiさん,uttiさんがリードすると言うパターンで自分はsappoさんを追ったが身軽な彼女には追いつけず、切り替えて要所要所で後ろを待ちながらゆっくり歩く。

17:19,石車に乗って激しく転倒したついでに座り込んで休憩。丁度そこに『見晴まで3km』の標識があるのを見る。同24,後ろで話し声と足音が聞こえたので出発。

そこから歩けども歩けども『見晴へ2km』の標識に行き着かず、30分あまり歩いてへたり込む。18:00右手前方に2度目の雷鳴を聞く。まだ遠いがパラパラッと雨が落ち始める。

さらに30分歩いても2kmの標識はなく、後ろとの距離が気になって18:27から大きな木の下で待つ。この間に雨粒が大きくなり雷鳴も近くなってきたのでザックカバーをつけ、雨具を着てヘッドランプを点ける。

待つこと40分あまり,さすがに心配になり、荷を置いて迎えに行こうかと思い始めた時,樹間にランプの光が見えホッとする。先方も同じ思いだったようだ。一度近づいた雷鳴はいつしか遠のき、雨も幾分小降りになる。

19:10,後続を吸収して歩き始めたすぐ先に『見晴へ2km』のポスト。『ええッ』『あんなに歩いたのにぃ~』の声が上がる。

この残り2kmの標識は明らかにおかしい。その証拠にものの15分ほどで尾瀬沼と見晴を結ぶ木道に出てそこには『見晴へ0.6km』とあり、さらに20分でキャンプ場に着いたのだ。標識通りなら『残り3km』から『残り2km』の1kmを70分で歩き、最後の2kmを35分で歩いたことになる。

まっすぐキャンプ場に向かい、テン場を確保。先に着いたsappoさんが受付を済ませてくれており、遅くなったので夕食はつくらず行動食で済ませることとし、希望者は小屋泊まり可とする。

sappoさんが小屋泊を希望し、他はテント泊となるり早々に就寝。直後に激しい雷雨となったらしいが白河夜船で明け方までぐっすり眠る。

かくのごとく今年も雷雨に見舞われたが、一昨年の稜線での激しい雷雨と目の前の岩への落雷,風速?十mの強風に比べれば今年の雷は赤ん坊クラスだ・・。

続く

7月24日(土)4

登山口発10:40。木道が終わると大岩混じりの沢状の歩きにくい道となる。しばらくは前方に見えていた3人の姿も遠のいて1人遅れとなる。減量を怠って昨年より3kg以上増えている分だけ体が重く、筋力,持久力が確実に落ちているのを如実に感じながらの登高で、大岩の道が終わって再び木道になるまでの50分間はきつかった。

登山口で休んでいた時、野鳥の声を楽しんでいた軽装の男女の2人連れに『広沢田代まで行ってみようと思うんですが、どれくらいかかりますか?』と聞かれた。『私は荷が重くて遅いので参考にはならないと思いますが、お2人の格好なら地図にある通り1時間程度じゃないでしょうか』と答えると、『別の隊が見晴を4時に出て燧ヶ岳に登っているので出会う所まで行ってみようかと・・』と言って10分ほど先に発って行った。前方にその2人連れの姿が見え、追いついたと思ったのに再び離されてまた1人になる。

ようやく広沢田代の広がりを目の当たりにした時、ベンチで休んでいたのは先の2人連れのみで@ki等3人の姿はなかった。11:46,休まずベンチ脇を通過して先行する3人を追うもすでに次の登りに入ったらしく湿原にその姿はなかった。次の熊沢田代へは目の前にある大きな塊を超えねばならない。

12:00,その登りに差しかかる辺りで10分休んで歩き出そうとした時、上方から大きな集団が賑やかに降りて来て5分あまり待たされる。5分を10分以上に感じさせる悠長さとハラハラさせられるおぼつかない足取りは高年のグループの下りゆえ致し方ないが、出鼻を挫かれて少々焦る。

12:15発。地図通りに広沢田代から50分で熊沢田代まで登るのは無理があり、1986mのピークを超えて湿原の入り口に辿り着くまでに40分あまり,標識のあるベンチまでは55分を要した。広沢のベンチからは70分かかったことになる。

13:10熊沢田代着。そこに@ki嬢が伝令役で残り、絶好調のsarusippoさんには先に頂上まで行ってもらい、新人のmanaさんをuttiさんがリードして今しがた出たところだと言う。彼等は20分前にそこに着いていたそうなので遅かったのは自分1人と言うことのようだ。

13:20発,ワタスゲの坂道を先行するuttiさんと@kiさんの姿がカッコよく、また振り返ると湿原の中の目玉のような池塘が美しい。

すでにバテかけていたので追うのをやめてペースダウンし、山頂付近でのビバーグを考え始めていた時、思いがけず水場に遭遇。天佑とばかり小躍りして3ℓの水を補給する。

14:30,雪渓のある沢を直上,20分かかって沢を抜けると下から見えていた裸地に差しかかり15:00丁度にそこを通過。

さらに40分かかって予定より大幅遅れ(1時間15分)の15:35,俎嵓に到達。柴安嵓登頂は16:07となる。先に着いていたsarusippoさんには随分待たせてしまった。

山頂で記念撮影の後、その後の行動をビバークを含めて検討し下山を決める。見晴着は早くて19時,遅ければ20時か・・。

16:15下山開始。柴安嵓からは急峻と言うほどではないがかなりの勾配を一気に下り、40分ほどで沢筋に到達する。沢筋とは言っても上から見るとそこはまだかなり高い位置にあり、斜度を落としつつ見晴まで延々と樹林帯をの道が続いているのがわかる。ここからが長いのだ。

時刻16:57。後続を待ってmanaさんの表情を伺い、意志を確認してビバークしないことを決める。以後もsappoさんが先行し、manaさんを@kiさん,uttiさんがリードすると言うパターンで自分はsappoさんを追ったが身軽な彼女には追いつけず、切り替えて要所要所で後ろを待ちながらゆっくり歩く。

17:19,石車に乗って激しく転倒したついでに座り込んで休憩。丁度そこに『見晴まで3km』の標識があるのを見る。同24,後ろで話し声と足音が聞こえたので出発。

そこから歩けども歩けども『見晴へ2km』の標識に行き着かず、30分あまり歩いてへたり込む。18:00右手前方に2度目の雷鳴を聞く。まだ遠いがパラパラッと雨が落ち始める。

さらに30分歩いても2kmの標識はなく、後ろとの距離が気になって18:27から大きな木の下で待つ。この間に雨粒が大きくなり雷鳴も近くなってきたのでザックカバーをつけ、雨具を着てヘッドランプを点ける。

待つこと40分あまり,さすがに心配になり、荷を置いて迎えに行こうかと思い始めた時,樹間にランプの光が見えホッとする。先方も同じ思いだったようだ。一度近づいた雷鳴はいつしか遠のき、雨も幾分小降りになる。

19:10,後続を吸収して歩き始めたすぐ先に『見晴へ2km』のポスト。『ええッ』『あんなに歩いたのにぃ~』の声が上がる。

この残り2kmの標識は明らかにおかしい。その証拠にものの15分ほどで尾瀬沼と見晴を結ぶ木道に出てそこには『見晴へ0.6km』とあり、さらに20分でキャンプ場に着いたのだ。標識通りなら『残り3km』から『残り2km』の1kmを70分で歩き、最後の2kmを35分で歩いたことになる。

まっすぐキャンプ場に向かい、テン場を確保。先に着いたsappoさんが受付を済ませてくれており、遅くなったので夕食はつくらず行動食で済ませることとし、希望者は小屋泊まり可とする。

sappoさんが小屋泊を希望し、他はテント泊となるり早々に就寝。直後に激しい雷雨となったらしいが白河夜船で明け方までぐっすり眠る。

かくのごとく今年も雷雨に見舞われたが、一昨年の稜線での激しい雷雨と目の前の岩への落雷,風速?十mの強風に比べれば今年の雷は赤ん坊クラスだ・・。

続く

2010年08月01日

尾瀬・1

いつも通りの尾瀬入り

7月23日(金)

浦佐駅発13:40のバスで奥只見ダム,ダムから船で尾瀬口,尾瀬口からはバス・・,と乗り継いで16:25に小沢(こぞう)平着。準備を整えて16:33小沢平発,渋沢(しぼっつぁ)温泉小屋に向かう。

初日の歩きは温泉小屋までの1時間あまりのみで、見事なブナ林の中をゆっくり歩いて18:04温泉小屋に着く。

渋沢温泉小屋は馴染みの宿で、山小屋嫌いの自分が泊まる殆ど唯一の山小屋と言える。小屋の主は若い人に代替わりして先代には会えなかったが、翌朝の早発ちに向けて5時半からの朝食をと言う要望を快諾してもらえた。

入浴後の夕食では心づくしの山菜料理を前に新しい出会いに乾杯し、翌日からの健闘を誓い合う。9時消灯。長旅の疲れで一同たちまち深い眠りに落ちた様子。

昨年剣岳を一緒に縦走した@ki嬢が『今年は尾瀬にでも行こうか』との提案に乗ってトントン拍子に話しが進み、広島在住の山のサイトで参加を呼びかけたところ3名の参加があって燧ヶ岳~尾瀬ヶ原~至仏山を幕営・縦走するパーティーが編成された。

広島隊は22日20:10発の夜行バス~上越新幹線を乗り継いで、長野(木偶)からは車と新幹線で浦佐駅に集結。募集の参加者3名と木偶とは初対面。

裏燧林道

7月24日(土)

4時に起きて地下足袋で本流まで行き竿を出す。目印を忘れて糸のたるみが見えず、根がかりして仕掛けを切る。錘をつけようとしたが暗くて小さなガン玉がうまくつけられず、錘なしで餌の川虫を流れに乗せて送り込むもアタリなく、30分ほどで時間切れとなる。

渋沢温泉小屋は代変りして若い人が主となっていたが、早朝の出発に合わせて5:30に朝食を~と言う要望に快く応えてくれ、予定通り,6:27に小屋を発つ。

渋沢温泉親から天神田代へは小屋の前を通り抜けて露天風呂のある河原を上流に向かい、沢を渡って対岸の崖にかけられた階段を上がってから急登の登山道となる。先週白山に登ったのがいい足慣らしになって調子がよい~と言う話をしたらすぐ後ろにいたsarusippoさんも先週白山に登ってきたと言い、偶然の符合に驚く。

白山より西に白山より高い山はないと言うことを知ったばかりだが、燧ケ岳より北にも燧ケ岳より高い山はなく、図らずも1週間を経て東西両端の高峰に登ることになったのだが、それが偶然同じパーティーで2人揃ったと言うのも奇縁であろうか。

sarusippoさんはおそろしく元気がよく、また小柄ながら動きがシャープでフットワークが軽く、最初の休憩後『先に行って好きなように歩湿原を楽しんで下さい』とトップを代わってもらったらたちまち見えなくなってしまい、以後、常に彼女が先導する形となる。

途中で10分弱の休憩を挟んで8:28天神田代着。sarusippoさんは飛んで行ったらしく姿なし。少し長めに休んで行動食を摂り8:50出発。ここからは新人のmanaさんを@kiさんとuttiさんにリードしてもらい、ボッカに専念してラストを行く。珍しく裏燧林道を行き交う人が多い。

しばらく樹林帯が続き、30分ほどで目の前が開けて湿原が広がる。9:20御池へ2.0kmのポスト通過,同:24ヌメリ田代,キンコウカの黄,コバノギボウシの紫,ワタスゲの白が目立つ。

9:35上田代着。sarusippoさんにやっと追いつくも彼女は御池まで行きたいのでとすぐに発つ。ここではヒメシャクナゲやトキソウ,モウセンゴケなどの小さな植物を見る。上田代からは平ヶ岳眺望がよく、また越後駒ヶ岳方面を望むことが出来る。燧ケ岳の山頂方面も少しだけ見える。

9:50遅れて出発。10:02姫田代通過,10:14燧ケ岳登山口着。女性3人とも御池に行っている間,流れの水を補給する。朝から暑くて水の消費量が多い。

10:43登山開始。sarusippoさんが真っ先に飛び出し、次に顔を合わせたのは柴安嵓。次いで@kiさんとuttiさんがmanaさんを引っ張って先を行き、離れてnobouがしんがりと言うパターンが出来上がる。

7月23日(金)

浦佐駅発13:40のバスで奥只見ダム,ダムから船で尾瀬口,尾瀬口からはバス・・,と乗り継いで16:25に小沢(こぞう)平着。準備を整えて16:33小沢平発,渋沢(しぼっつぁ)温泉小屋に向かう。

初日の歩きは温泉小屋までの1時間あまりのみで、見事なブナ林の中をゆっくり歩いて18:04温泉小屋に着く。

渋沢温泉小屋は馴染みの宿で、山小屋嫌いの自分が泊まる殆ど唯一の山小屋と言える。小屋の主は若い人に代替わりして先代には会えなかったが、翌朝の早発ちに向けて5時半からの朝食をと言う要望を快諾してもらえた。

入浴後の夕食では心づくしの山菜料理を前に新しい出会いに乾杯し、翌日からの健闘を誓い合う。9時消灯。長旅の疲れで一同たちまち深い眠りに落ちた様子。

昨年剣岳を一緒に縦走した@ki嬢が『今年は尾瀬にでも行こうか』との提案に乗ってトントン拍子に話しが進み、広島在住の山のサイトで参加を呼びかけたところ3名の参加があって燧ヶ岳~尾瀬ヶ原~至仏山を幕営・縦走するパーティーが編成された。

広島隊は22日20:10発の夜行バス~上越新幹線を乗り継いで、長野(木偶)からは車と新幹線で浦佐駅に集結。募集の参加者3名と木偶とは初対面。

裏燧林道

7月24日(土)

4時に起きて地下足袋で本流まで行き竿を出す。目印を忘れて糸のたるみが見えず、根がかりして仕掛けを切る。錘をつけようとしたが暗くて小さなガン玉がうまくつけられず、錘なしで餌の川虫を流れに乗せて送り込むもアタリなく、30分ほどで時間切れとなる。

渋沢温泉小屋は代変りして若い人が主となっていたが、早朝の出発に合わせて5:30に朝食を~と言う要望に快く応えてくれ、予定通り,6:27に小屋を発つ。

渋沢温泉親から天神田代へは小屋の前を通り抜けて露天風呂のある河原を上流に向かい、沢を渡って対岸の崖にかけられた階段を上がってから急登の登山道となる。先週白山に登ったのがいい足慣らしになって調子がよい~と言う話をしたらすぐ後ろにいたsarusippoさんも先週白山に登ってきたと言い、偶然の符合に驚く。

白山より西に白山より高い山はないと言うことを知ったばかりだが、燧ケ岳より北にも燧ケ岳より高い山はなく、図らずも1週間を経て東西両端の高峰に登ることになったのだが、それが偶然同じパーティーで2人揃ったと言うのも奇縁であろうか。

sarusippoさんはおそろしく元気がよく、また小柄ながら動きがシャープでフットワークが軽く、最初の休憩後『先に行って好きなように歩湿原を楽しんで下さい』とトップを代わってもらったらたちまち見えなくなってしまい、以後、常に彼女が先導する形となる。

途中で10分弱の休憩を挟んで8:28天神田代着。sarusippoさんは飛んで行ったらしく姿なし。少し長めに休んで行動食を摂り8:50出発。ここからは新人のmanaさんを@kiさんとuttiさんにリードしてもらい、ボッカに専念してラストを行く。珍しく裏燧林道を行き交う人が多い。

しばらく樹林帯が続き、30分ほどで目の前が開けて湿原が広がる。9:20御池へ2.0kmのポスト通過,同:24ヌメリ田代,キンコウカの黄,コバノギボウシの紫,ワタスゲの白が目立つ。

9:35上田代着。sarusippoさんにやっと追いつくも彼女は御池まで行きたいのでとすぐに発つ。ここではヒメシャクナゲやトキソウ,モウセンゴケなどの小さな植物を見る。上田代からは平ヶ岳眺望がよく、また越後駒ヶ岳方面を望むことが出来る。燧ケ岳の山頂方面も少しだけ見える。

9:50遅れて出発。10:02姫田代通過,10:14燧ケ岳登山口着。女性3人とも御池に行っている間,流れの水を補給する。朝から暑くて水の消費量が多い。

10:43登山開始。sarusippoさんが真っ先に飛び出し、次に顔を合わせたのは柴安嵓。次いで@kiさんとuttiさんがmanaさんを引っ張って先を行き、離れてnobouがしんがりと言うパターンが出来上がる。

Posted by okirakutozan at

10:23

│Comments(0)

2010年07月20日

八海山、下見! by ムトヤン

連休(18日~19日)は、毎年8月下旬に行っている某組合ハイキングの下見で、越後の八海山へ行って来た。越後湯沢までは良く行くのだが、その先の六日町方面は縁がなく、今回初めてのことであった。

連休(18日~19日)は、毎年8月下旬に行っている某組合ハイキングの下見で、越後の八海山へ行って来た。越後湯沢までは良く行くのだが、その先の六日町方面は縁がなく、今回初めてのことであった。もっとも、某ハイキングのメンバーは比較的シルバー世代が多いので、八海山も勿論山頂を極めるわけではない。ロープウェイを利用して女人堂(6合目・浅草岳)までの往復なのである。時間にすると、約2時間半から3時間ほど。今回の下見も、まあ、そこまでということなので、今ひとつ気合いは入らないが、初めての山域に足を踏み入れる独特の高揚感はある。

しかし、梅雨明け直後の山は、非常に暑かった!陽射しは強く、風はなく、前日の雨のせいか登山道もぬかっている部分があり、もわっと淀んだ空気が漂ってる感じだ。おまけに、適度にアップダウンやちょっとした岩場もあり、なかなか気が抜けない。初めてのコースなのでじっくり行くつもりが、暑さのせいもあり、昼飯を食べ損ねた同行のF先輩がけっこう飛ばすので、気づくと1時間余りで女人堂へ着いてしまった。

しかし、梅雨明け直後の山は、非常に暑かった!陽射しは強く、風はなく、前日の雨のせいか登山道もぬかっている部分があり、もわっと淀んだ空気が漂ってる感じだ。おまけに、適度にアップダウンやちょっとした岩場もあり、なかなか気が抜けない。初めてのコースなのでじっくり行くつもりが、暑さのせいもあり、昼飯を食べ損ねた同行のF先輩がけっこう飛ばすので、気づくと1時間余りで女人堂へ着いてしまった。この先は、1時間で薬師岳(千本檜小屋)。もう1時間で大日岳、あと40分で最高峰の入道岳(1778m)という具合である。見上げる薬師岳はガスの中で、幕を引いたような岩壁が見えている。もう少し行ってみたい気はあったのだが、F先輩の体調もかんがみて、まあ、一休みしてから下るのであった。

この日は、地元の小学生が集団で登っており、まさか修学旅行でもないだろうが「遠足?」などと訊くと「登山です!」と言われたのには参った。確かに、この八海山は「登山」に他ならないだろう。下りは途中で、モリアオガエルの生息地である「漕ぎ池」にも寄ってみたが、大きな水溜りといった感じであった。

ロープウェイ山頂駅でラムネ&スイカバー(アイス)、F先輩も「20年ぶりだ!」などと言いながら小倉アイスを食べていた。尤も、これは売店にビールがなかっただけのことで、山麓駅ではしっかりと生ビールで流した汗の3倍は水分を補給したのであった。

ロープウェイ山頂駅でラムネ&スイカバー(アイス)、F先輩も「20年ぶりだ!」などと言いながら小倉アイスを食べていた。尤も、これは売店にビールがなかっただけのことで、山麓駅ではしっかりと生ビールで流した汗の3倍は水分を補給したのであった。その後は、本番でお世話になる旅館に投宿。ここからはもう、唯の温泉三昧なので詳細は省く。翌日は、金城山の麓にある越後一の寺である雲洞(うんとう)庵と塩沢宿の牧之(ぼくし)通りなどを見学、とどめは湯沢でへぎそばを食して帰途についた。

修験の山である八海山は、どうやら、一人で渋く再訪することになりそうである。また、山城のある坂戸山や金城山など、あらたに興味の湧いた山もあり、そういう意味では良い下見になったかもしれない。

2010年07月06日

花の平標山 by ムトヤン

先週末は、上越国境の平標山に行ってきた。メンバーはネットで知り合った「お笑い登山隊」の計5名である。新幹線で越後湯沢まで行き、バスで登山口へ向かうも車内は貸切状態。

先週末は、上越国境の平標山に行ってきた。メンバーはネットで知り合った「お笑い登山隊」の計5名である。新幹線で越後湯沢まで行き、バスで登山口へ向かうも車内は貸切状態。土曜は平標の山小屋まで平元新道をのんびり行く。天気は何とかもって、12時半には小屋に到着。のんびり昼食をとり、近くの大源太山まで往復。稜線には、シャクナゲやゴゼンタチバナ、ウツギ、ツマトリソウ、コケモモ、キスゲなどが清楚な姿を見せ、霧の中でも我々を喜ばせた。

夕刻は雲が切れて晴れ間も見えてくるが、まだまだ予断は許さない。なんといっても梅雨なのだから・・。小屋は4年前にリニューアルされて、とても快適である。夕食も美味しかった。宿泊は他に10名ほどの団体さんがおり、食後に一緒にヨガ体操をすることになったのは想定外の楽しいことだった。

翌朝は青空が広がり、稜線が見えていた。仙ノ倉やエビス大黒、赤城山系、上州武尊なども見えている。このまま回復してくれればと切に願った。思い返すと20年くらい前になるだろうか、谷川岳から縦走したのは・・。そして、この平標の小屋でコーヒーをご馳走になったのだった。その時の小屋番さんはもういないかなと思っていたが、何といらっしゃった(と思う)。しかも、額縁の中にも似顔絵としても収まっていたのには驚いた。

翌朝は青空が広がり、稜線が見えていた。仙ノ倉やエビス大黒、赤城山系、上州武尊なども見えている。このまま回復してくれればと切に願った。思い返すと20年くらい前になるだろうか、谷川岳から縦走したのは・・。そして、この平標の小屋でコーヒーをご馳走になったのだった。その時の小屋番さんはもういないかなと思っていたが、何といらっしゃった(と思う)。しかも、額縁の中にも似顔絵としても収まっていたのには驚いた。さて、その後の天候は残念ながら深いガスとなり、平標山から仙ノ倉山に向かう稜線での展望は全くなかった。しかし、ハクサンイチゲやワタスゲ、ハクサンチドリ、オノエラン等が愛らしい姿を見せてくれたのはうれしいことだった。今回の最高峰である仙ノ倉山(2026m)で記念写真を撮ったが、ご覧のとおりで誰が誰やら分からない。ブログにはうってつけの写真となった。

その後は、平標山へ引き返し、松手山ルートを下る。☆☆岳友会などの団体さんも含めて、多くの人が登ってくる。やはり、花の名山、人気がある。そして、その中に我々の仲間も一人あらたに見出された。ハンサムなレデイことMである。しばし、再会を喜び合い、ぬかるんだ道をこれでもかと下山した。

その後は、平標山へ引き返し、松手山ルートを下る。☆☆岳友会などの団体さんも含めて、多くの人が登ってくる。やはり、花の名山、人気がある。そして、その中に我々の仲間も一人あらたに見出された。ハンサムなレデイことMである。しばし、再会を喜び合い、ぬかるんだ道をこれでもかと下山した。下山後は宿場の湯で汗を流し、缶ビールでのどを潤し、再びバスで湯沢へと向かった。2日間で合計10時間ほど歩いたろうか。6月に富士山と五島列島へ行ったが、さほど歩いていなかったので、今回の山は結構足にきた。お陰で、昨日から筋肉痛になっている。

久々の本チャンの山、霧雨に煙る草花とともに忘れられない山となった

2010年06月16日

地下足袋で鋸岳に登る

鋸岳登山の記録

2010年6月12日(土)~13日(日) 参加者:nobou G3氏 記録者:nobou

1年ぶり,G3氏との山行

登山ブログで縁を得たG3氏のブログネームは『じいさん』。これに敬称をつけると『じいさんさん』とややこしくなるので、勝手にG3氏と書かせてもらっている。

G3氏はかつて第3尾根上にテントを置いたまま視認した滝まで水を汲みに行って戻れなくなり、深夜、ヘッドランプを頼りに熊ノ穴沢からの道を下って明け方近くに戸台川に着き、赤河原分岐(丹渓山荘)~威力不動経由から嫦娥岳経由で第3尾根に登ってテントを回収したことから仲間内では『徘徊王』の異名をとり、飽くなき闘争心と胆力で北鎌尾根をはじめ、狙った山は必ずものにすると言う知る人ぞ知る歴戦のつわものである。

G3氏との山行は昨年,ブナ立尾根から~烏帽子~不動~船窪岳を登って以来1年ぶり2度目で、今回は主に南アルプスを中心に山行を続けている氏にとって馴染みの深い鋸岳を案内して頂くことになった。

6月12日(土)

地下足袋で鋸岳・・・試着せず失敗~新調・ゴロの靴

前日のリンゴの摘果・草刈り作業から慌しく登山の準備をして寝る間もなく2時前に出発,3:20に同氏の待つ道の駅『南アルプスむら長谷』に着いて1時間の仮眠後、4:30から戸台川の駐車場に移動。5:58から歩き始める。

今回の山行では新調した靴を試着もせずいきなり履いて、しかも間違えて薄っぺらの靴下をつけて歩き始めたためにたちまちトラブルが起こった。懸念された右足の踵は何の問題もなかったが、足の甲の親指側の突起した部分と小指のつけ根辺りが擦れ、さらに靴の縁がくるぶしの下に当って痛み始め前途に暗雲。とりあえず靴下をもう1つ履いてダブルにすることで幾分緩和されたが痛いことは痛い。せっかくつくってもらった中敷を忘れてきたことも隙間をつくる原因と思われた。

角兵衛沢の渡渉点までは我慢して歩いたが、渡渉のために地下足袋に履き替えたのを機に登山靴をザックにしまい、そのまま地下足袋で歩くことにする。毎日仕事で履いている地下足袋は頗る履き心地がよく、崩れやすい岩屑の河を歩く上で大きな支障は無かったが、ゴムの底が少し厚いだけであとはただの布切れに過ぎないので崩れた岩屑の鋭く尖った部分がくるぶしやその上の部分を直撃するのには参った。

それよりも問題は体力の低下と睡眠不足で、幕営縦走は去年の剣岳以来,雪山を歩いたのも1月の本沢温泉(日帰り)以来で、その間のチョコマカした小さな日帰山行や100kmの海岸線歩機などは何の役にも立っていない。

G3氏は同行者にペースを合わせるとタイプではなく、相手は相手でついてくるだろうとばかりどんどん先に行ってしまい、すぐに遅れてしまう。お互いに歩き方のスタイルや癖が違うし、荷の重さも違うので敢えて追わず自分のペースでゆっくりとしか歩けない。それにしてもきつかったのはここのところ平均3~4時間の睡眠時間のせいか・・。

角兵衛沢のコースは30数年ぶりで当時の記憶はほとんどないのだが、前回は初めから石の河の登りだったような気がしており、最初が樹林帯だったのは意外だった。多分記憶違いなのだろう。

樹林帯に入って間もなく水場があり、次いで横岳峠への分岐を示す標識があったほかはさしたる目標もなく、ただただあえぎながら急坂を登るだけの道で何度も立ち止まって息を入れるうちに大きく遅れる。

やがて『着いたぞー』の声と笛の音が降ってきてその5分後にやっと大岩下に着く。大岩は圧倒的な岩の壁がのしかかるように聳えたその基部が抉れた場所で、最後の水場として岩を滴る水で喉を潤すことが出来るだけでなく、幕営地にもなるところであるが、遅い到着の場合や第1高点を目指してピストンするのでなければ半端な位置である。ここでは1時間あまり大休止して昼食を摂り水を補給する。

疲労困憊,ヨレヨレ登山・・・角兵衛沢から鋸岳へ~

大岩から5分で第2尾根左側の石の河原に入る。コース状況に記した通り大小の岩屑がぎっしり体堆積した上を歩くのだが、岩屑が安定しないので踏ん張っても踏ん張ってもズルズルと滑ってちっとも進まない。その空しさと岩屑全体がなだれるのではないかと言う不安とで、体力,精神力共に激しく消耗する。これに比べると池の谷ガリーなどは上からの落石に備えるだけでよく楽なものだと思う。

ここでもG3氏は慣れたもので、比較的安定した場所をよく知っていてぐいぐいと登って行く。時折りコメツガやダケカンバの疎林があり、そことて歩きにくさは変らないのだが、できれば岩の河の中央部を避けたいと、そちらに救いを求める心理が働く。

角兵衛のコルが間近に迫る辺りで最後のダケカンバの先の右手の大岩の下に一服できる平坦地があるような気がして、そこを目指して右寄りに進むと、そこにはG3氏の姿がなく見失ってしまった。その先からコルに向けて登ってる姿は見なかったので、ひょっとすると右手の尾根に道があるのかもしれないとそちらを探すも踏み跡はあるものの目印がない。ここは直登に違いあるまいと考えて尾根の際を進むと中央部の部分が平坦になって踏み跡らしい感じが見られ、こちらが上がりすぎているのが分かったのでおっかなびっくりで斜めに横断して中央ルートに戻り、そこでピンクの目印を見つけてホッとする。この時点で詩とは30分以上の差がついていたと思われる。

ここまでですでに疲労困憊,ヨレヨレになって角兵衛のコルから大小の岩峰を登る。途中の岩の上で何分か眠り込んだりして16:10に鋸岳に着くと、氏はテン場を確保すべくスペースの整備に奮闘中で、手伝う余力もなく設営はほとんどG3氏にお任せとなる。

朝は今にも降り出しそうだったものが午後になって持ち直し、暑くも寒くもない天候で、隣接する名だたる山々がよく見えるまずまずの展望なのだが、周辺の景観などはどうでもよく、テントに入って居座るともはや動き回る気にならない。

そのままそれぞれの用意した夕食を摂り、G3氏手づくりのウメブランデーを飲んだりしているうちに眠くなり、早々にシュラフに潜り込んで寝る。

6月13日(日)

日暮れと共に寝てしまうと0時前後には目が覚めて、後はうつらうつらしながら長い夜が明けるのを待つのがいつものパターンなのだが、今回は4時前まで一度も目が覚めなかった。かつてなかったことでどう考えたらいいのかわからない。

4時過ぎに外を歩くG3氏の気配で起きるとすでに朝焼けが始まっており『日の出が近い』と言う。4:30,八ヶ岳・松本平方面をびっしりと覆う雲海を割って太陽が昇り、反対側の北岳・仙丈ケの山頂が朱に染まるのを見届けてから湯を沸かし、それぞれに朝食を摂ってテント撤収。足の傷をケアしてパッキングし、登山靴に履き替えて6:45出発。第2高点に向かう。

鹿窓から第2高点へ

第1高点から5分ほど南進すると最初の鎖場に到達。岩が脆くて剥がれやすいので鎖に身体を預けて岩を蹴りながら一気に下るとスチールの鎖が手に痛い。次の登りは鎖が長いので腕力に頼って登ると途中で腕が鈍ってしまうが、岩が剥がれやすくてホールドがあまり信頼できないのと身体の切れが悪いのとで鎖に頼ってしまい、最後は悪あがきスタイルで這い上がる。カッコ悪いことこの上なし。

その先のもう1つの鎖場を降って鹿窓に着き、穴を潜るとやや長めの鎖場となるが大した岩場ではない。下りきったザレ場から次の岩場の基部の草付の踏み跡を辿って先行するG3氏を追うもこの道がハッキリせず、鋸岳を出て丁度1時間経ったところなので小休止する。

道を探して一旦ザレ場まで戻り下を見るとピンクのリボンが見えたので軌道修正して目印を追う。かなり低い所まで降ろされてから第2高点への登りとなり、25分で第2高点に到達。途中で第1高点に人影を見てコールすると手を振って応えてくれるのが見えた。

下山

第2高点で甲斐駒,北岳,間ノ岳,農鳥岳,仙丈ケ岳等,南アの山々の展望を楽しんで9:00発下山開始。角兵衛沢と違って岩が比較的大きくて安定しているのでそれに乗って止まる所までずり下がりながら熊ノ穴沢付近までの600mほどを一気に下る。

そこから30分ほどで樹林帯に入ると岩屑が小さくなり次第に登山道らしくなってくるのだが足が痛くて思い切って歩けず、マイペースでゆっくり下る。

樹林帯ではるか下方に沢音を聞いてから小1時間で戸台川の川べりに着き、そのまま右岸を10分あまり下ると角兵衛沢の渡渉点に到達。靴を脱いで河を渡り大休止。食料と水を流し込んで最後の河原歩き2時間弱で駐車場に着き終了となる。

『いつもこんなハードな登山ばかりやってるんですか?』とG3氏に聞くと『まぁそうだ』との答え。『次はもう少しのんびりしたのをやりましょうよ』と話してそれぞれの帰途に就く。次の目標は懸案の剣岳北方稜線辺りか・・。

2010年6月12日(土)~13日(日) 参加者:nobou G3氏 記録者:nobou

1年ぶり,G3氏との山行

登山ブログで縁を得たG3氏のブログネームは『じいさん』。これに敬称をつけると『じいさんさん』とややこしくなるので、勝手にG3氏と書かせてもらっている。

G3氏はかつて第3尾根上にテントを置いたまま視認した滝まで水を汲みに行って戻れなくなり、深夜、ヘッドランプを頼りに熊ノ穴沢からの道を下って明け方近くに戸台川に着き、赤河原分岐(丹渓山荘)~威力不動経由から嫦娥岳経由で第3尾根に登ってテントを回収したことから仲間内では『徘徊王』の異名をとり、飽くなき闘争心と胆力で北鎌尾根をはじめ、狙った山は必ずものにすると言う知る人ぞ知る歴戦のつわものである。

G3氏との山行は昨年,ブナ立尾根から~烏帽子~不動~船窪岳を登って以来1年ぶり2度目で、今回は主に南アルプスを中心に山行を続けている氏にとって馴染みの深い鋸岳を案内して頂くことになった。

6月12日(土)

地下足袋で鋸岳・・・試着せず失敗~新調・ゴロの靴

前日のリンゴの摘果・草刈り作業から慌しく登山の準備をして寝る間もなく2時前に出発,3:20に同氏の待つ道の駅『南アルプスむら長谷』に着いて1時間の仮眠後、4:30から戸台川の駐車場に移動。5:58から歩き始める。

今回の山行では新調した靴を試着もせずいきなり履いて、しかも間違えて薄っぺらの靴下をつけて歩き始めたためにたちまちトラブルが起こった。懸念された右足の踵は何の問題もなかったが、足の甲の親指側の突起した部分と小指のつけ根辺りが擦れ、さらに靴の縁がくるぶしの下に当って痛み始め前途に暗雲。とりあえず靴下をもう1つ履いてダブルにすることで幾分緩和されたが痛いことは痛い。せっかくつくってもらった中敷を忘れてきたことも隙間をつくる原因と思われた。

角兵衛沢の渡渉点までは我慢して歩いたが、渡渉のために地下足袋に履き替えたのを機に登山靴をザックにしまい、そのまま地下足袋で歩くことにする。毎日仕事で履いている地下足袋は頗る履き心地がよく、崩れやすい岩屑の河を歩く上で大きな支障は無かったが、ゴムの底が少し厚いだけであとはただの布切れに過ぎないので崩れた岩屑の鋭く尖った部分がくるぶしやその上の部分を直撃するのには参った。

それよりも問題は体力の低下と睡眠不足で、幕営縦走は去年の剣岳以来,雪山を歩いたのも1月の本沢温泉(日帰り)以来で、その間のチョコマカした小さな日帰山行や100kmの海岸線歩機などは何の役にも立っていない。

G3氏は同行者にペースを合わせるとタイプではなく、相手は相手でついてくるだろうとばかりどんどん先に行ってしまい、すぐに遅れてしまう。お互いに歩き方のスタイルや癖が違うし、荷の重さも違うので敢えて追わず自分のペースでゆっくりとしか歩けない。それにしてもきつかったのはここのところ平均3~4時間の睡眠時間のせいか・・。

角兵衛沢のコースは30数年ぶりで当時の記憶はほとんどないのだが、前回は初めから石の河の登りだったような気がしており、最初が樹林帯だったのは意外だった。多分記憶違いなのだろう。

樹林帯に入って間もなく水場があり、次いで横岳峠への分岐を示す標識があったほかはさしたる目標もなく、ただただあえぎながら急坂を登るだけの道で何度も立ち止まって息を入れるうちに大きく遅れる。

やがて『着いたぞー』の声と笛の音が降ってきてその5分後にやっと大岩下に着く。大岩は圧倒的な岩の壁がのしかかるように聳えたその基部が抉れた場所で、最後の水場として岩を滴る水で喉を潤すことが出来るだけでなく、幕営地にもなるところであるが、遅い到着の場合や第1高点を目指してピストンするのでなければ半端な位置である。ここでは1時間あまり大休止して昼食を摂り水を補給する。

疲労困憊,ヨレヨレ登山・・・角兵衛沢から鋸岳へ~

大岩から5分で第2尾根左側の石の河原に入る。コース状況に記した通り大小の岩屑がぎっしり体堆積した上を歩くのだが、岩屑が安定しないので踏ん張っても踏ん張ってもズルズルと滑ってちっとも進まない。その空しさと岩屑全体がなだれるのではないかと言う不安とで、体力,精神力共に激しく消耗する。これに比べると池の谷ガリーなどは上からの落石に備えるだけでよく楽なものだと思う。

ここでもG3氏は慣れたもので、比較的安定した場所をよく知っていてぐいぐいと登って行く。時折りコメツガやダケカンバの疎林があり、そことて歩きにくさは変らないのだが、できれば岩の河の中央部を避けたいと、そちらに救いを求める心理が働く。

角兵衛のコルが間近に迫る辺りで最後のダケカンバの先の右手の大岩の下に一服できる平坦地があるような気がして、そこを目指して右寄りに進むと、そこにはG3氏の姿がなく見失ってしまった。その先からコルに向けて登ってる姿は見なかったので、ひょっとすると右手の尾根に道があるのかもしれないとそちらを探すも踏み跡はあるものの目印がない。ここは直登に違いあるまいと考えて尾根の際を進むと中央部の部分が平坦になって踏み跡らしい感じが見られ、こちらが上がりすぎているのが分かったのでおっかなびっくりで斜めに横断して中央ルートに戻り、そこでピンクの目印を見つけてホッとする。この時点で詩とは30分以上の差がついていたと思われる。

ここまでですでに疲労困憊,ヨレヨレになって角兵衛のコルから大小の岩峰を登る。途中の岩の上で何分か眠り込んだりして16:10に鋸岳に着くと、氏はテン場を確保すべくスペースの整備に奮闘中で、手伝う余力もなく設営はほとんどG3氏にお任せとなる。

朝は今にも降り出しそうだったものが午後になって持ち直し、暑くも寒くもない天候で、隣接する名だたる山々がよく見えるまずまずの展望なのだが、周辺の景観などはどうでもよく、テントに入って居座るともはや動き回る気にならない。

そのままそれぞれの用意した夕食を摂り、G3氏手づくりのウメブランデーを飲んだりしているうちに眠くなり、早々にシュラフに潜り込んで寝る。

6月13日(日)

日暮れと共に寝てしまうと0時前後には目が覚めて、後はうつらうつらしながら長い夜が明けるのを待つのがいつものパターンなのだが、今回は4時前まで一度も目が覚めなかった。かつてなかったことでどう考えたらいいのかわからない。

4時過ぎに外を歩くG3氏の気配で起きるとすでに朝焼けが始まっており『日の出が近い』と言う。4:30,八ヶ岳・松本平方面をびっしりと覆う雲海を割って太陽が昇り、反対側の北岳・仙丈ケの山頂が朱に染まるのを見届けてから湯を沸かし、それぞれに朝食を摂ってテント撤収。足の傷をケアしてパッキングし、登山靴に履き替えて6:45出発。第2高点に向かう。

鹿窓から第2高点へ

第1高点から5分ほど南進すると最初の鎖場に到達。岩が脆くて剥がれやすいので鎖に身体を預けて岩を蹴りながら一気に下るとスチールの鎖が手に痛い。次の登りは鎖が長いので腕力に頼って登ると途中で腕が鈍ってしまうが、岩が剥がれやすくてホールドがあまり信頼できないのと身体の切れが悪いのとで鎖に頼ってしまい、最後は悪あがきスタイルで這い上がる。カッコ悪いことこの上なし。

その先のもう1つの鎖場を降って鹿窓に着き、穴を潜るとやや長めの鎖場となるが大した岩場ではない。下りきったザレ場から次の岩場の基部の草付の踏み跡を辿って先行するG3氏を追うもこの道がハッキリせず、鋸岳を出て丁度1時間経ったところなので小休止する。

道を探して一旦ザレ場まで戻り下を見るとピンクのリボンが見えたので軌道修正して目印を追う。かなり低い所まで降ろされてから第2高点への登りとなり、25分で第2高点に到達。途中で第1高点に人影を見てコールすると手を振って応えてくれるのが見えた。

下山

第2高点で甲斐駒,北岳,間ノ岳,農鳥岳,仙丈ケ岳等,南アの山々の展望を楽しんで9:00発下山開始。角兵衛沢と違って岩が比較的大きくて安定しているのでそれに乗って止まる所までずり下がりながら熊ノ穴沢付近までの600mほどを一気に下る。

そこから30分ほどで樹林帯に入ると岩屑が小さくなり次第に登山道らしくなってくるのだが足が痛くて思い切って歩けず、マイペースでゆっくり下る。

樹林帯ではるか下方に沢音を聞いてから小1時間で戸台川の川べりに着き、そのまま右岸を10分あまり下ると角兵衛沢の渡渉点に到達。靴を脱いで河を渡り大休止。食料と水を流し込んで最後の河原歩き2時間弱で駐車場に着き終了となる。

『いつもこんなハードな登山ばかりやってるんですか?』とG3氏に聞くと『まぁそうだ』との答え。『次はもう少しのんびりしたのをやりましょうよ』と話してそれぞれの帰途に就く。次の目標は懸案の剣岳北方稜線辺りか・・。

Posted by okirakutozan at

23:45

│Comments(0)

2010年06月14日

世界のフジヤマで遭難事故に関わりました!

2010年6月12~13日 報告者ムトヤン エリア山梨

先週末は中央高速バスを利用して富士山へ行ったのだが、思いもよらぬ遭難事故に関わることとなった。

土曜日(12日)はとても良い天気で、5合目を11時に出発。幕営装備もしており、無理しないで行こうとのんびり上がるが、8合目が14時半。ここまでは殆ど雪がないのだが、ここから山頂までは全て雪である。山頂までの時間を考えて引き返し、7合目に張ったテントへ戻る。そこで、外国人6名パーテイーに出会った。彼らも、これから8合目まで上がり幕営するという。そして、問題は夜の9時頃起きた。

土曜日(12日)はとても良い天気で、5合目を11時に出発。幕営装備もしており、無理しないで行こうとのんびり上がるが、8合目が14時半。ここまでは殆ど雪がないのだが、ここから山頂までは全て雪である。山頂までの時間を考えて引き返し、7合目に張ったテントへ戻る。そこで、外国人6名パーテイーに出会った。彼らも、これから8合目まで上がり幕営するという。そして、問題は夜の9時頃起きた。

テント内で寝ていた僕は、近づく足音と女性の声の「ヘルプ・ミー!」で目を覚ますことになる。入口を開けるとアメリカ人女性が立っており、彼女の父が滑落&転倒して重態だという。そして、「レスキュー隊を呼んで欲しい!」とのことだった。片言英語でのやり取りの末、先ずは5合目の佐藤小屋へ携帯でtel。しかし、なかなか繋がらず、すぐに119番へtelした。ここから、地元の富士吉田警察との交信が始まった。しかし、事故の概略を伝えて救助要請をしたものの、じきに携帯の電池切れで交信不能となってしまう。彼女にも疲れが見えるので、シェラフを貸して休ませる。暫くは静かだが何とも言えない時間が過ぎていった。

さて、レスキュー隊のほうは実に素早い対応をして下さり、何と夜中の0時半にはブルドーザーで8名の隊員が7合目に到着。一躍、彼女も交えて状況確認と救助の段取りをする。夜明けを待ってヘリでの搬送と決定し、レスキュー隊と彼女は一旦5合目の佐藤小屋へ下山した。ここで、僕はやっと独りになったわけだが、何だか気持ちが高ぶって眠るどころではない。唯、レスキュー隊が早く来てくれたので彼女も感謝していたし、僕自身、日本のレスキュー隊の素晴らしさを痛感するのだった。

さて、レスキュー隊のほうは実に素早い対応をして下さり、何と夜中の0時半にはブルドーザーで8名の隊員が7合目に到着。一躍、彼女も交えて状況確認と救助の段取りをする。夜明けを待ってヘリでの搬送と決定し、レスキュー隊と彼女は一旦5合目の佐藤小屋へ下山した。ここで、僕はやっと独りになったわけだが、何だか気持ちが高ぶって眠るどころではない。唯、レスキュー隊が早く来てくれたので彼女も感謝していたし、僕自身、日本のレスキュー隊の素晴らしさを痛感するのだった。

そして、日曜日(13日)は4時半から救助活動が展開され、ヘリは4時ごろから8合目付近を旋回、5時過ぎには無事彼女の父親は病院へ搬送された。ちょうど、張ったテントの正面にご来光を見ながら、昨夜からの事故の顛末が善い方向へ向かいますように手を合わせたりした。

そして、日曜日(13日)は4時半から救助活動が展開され、ヘリは4時ごろから8合目付近を旋回、5時過ぎには無事彼女の父親は病院へ搬送された。ちょうど、張ったテントの正面にご来光を見ながら、昨夜からの事故の顛末が善い方向へ向かいますように手を合わせたりした。

考えてみると、正月の安達太良でもちょうど遭難事故があり、救助隊と同宿していた。今回は、まさか自分がレスキュー隊と被害者の間に立って動くことになろうとは夢にも思わなかった。しかし、何とか役目を果たせたようで今はほっとしている。

考えてみると、正月の安達太良でもちょうど遭難事故があり、救助隊と同宿していた。今回は、まさか自分がレスキュー隊と被害者の間に立って動くことになろうとは夢にも思わなかった。しかし、何とか役目を果たせたようで今はほっとしている。

というわけで、この日は山頂へ向かう気力も体力もなく、早々に下山して帰りのバスを待った次第。偶然、5合目からの道で、救助隊の二人と彼女が乗った車と会い、父親の命に別状がなかったことを知らされて良かったとあらためて思った。医学の勉強をしている彼女にとっても、忘れられない経験になったのではないだろうか。

世界のフジヤマ、そこには実に沢山の外国人がやってきており、我々の感覚とはまた違った山登りが存在することも、あらためて知らされたような気がした。まあ、とにかく、疲れましたわ~~!!

先週末は中央高速バスを利用して富士山へ行ったのだが、思いもよらぬ遭難事故に関わることとなった。

土曜日(12日)はとても良い天気で、5合目を11時に出発。幕営装備もしており、無理しないで行こうとのんびり上がるが、8合目が14時半。ここまでは殆ど雪がないのだが、ここから山頂までは全て雪である。山頂までの時間を考えて引き返し、7合目に張ったテントへ戻る。そこで、外国人6名パーテイーに出会った。彼らも、これから8合目まで上がり幕営するという。そして、問題は夜の9時頃起きた。

土曜日(12日)はとても良い天気で、5合目を11時に出発。幕営装備もしており、無理しないで行こうとのんびり上がるが、8合目が14時半。ここまでは殆ど雪がないのだが、ここから山頂までは全て雪である。山頂までの時間を考えて引き返し、7合目に張ったテントへ戻る。そこで、外国人6名パーテイーに出会った。彼らも、これから8合目まで上がり幕営するという。そして、問題は夜の9時頃起きた。テント内で寝ていた僕は、近づく足音と女性の声の「ヘルプ・ミー!」で目を覚ますことになる。入口を開けるとアメリカ人女性が立っており、彼女の父が滑落&転倒して重態だという。そして、「レスキュー隊を呼んで欲しい!」とのことだった。片言英語でのやり取りの末、先ずは5合目の佐藤小屋へ携帯でtel。しかし、なかなか繋がらず、すぐに119番へtelした。ここから、地元の富士吉田警察との交信が始まった。しかし、事故の概略を伝えて救助要請をしたものの、じきに携帯の電池切れで交信不能となってしまう。彼女にも疲れが見えるので、シェラフを貸して休ませる。暫くは静かだが何とも言えない時間が過ぎていった。

さて、レスキュー隊のほうは実に素早い対応をして下さり、何と夜中の0時半にはブルドーザーで8名の隊員が7合目に到着。一躍、彼女も交えて状況確認と救助の段取りをする。夜明けを待ってヘリでの搬送と決定し、レスキュー隊と彼女は一旦5合目の佐藤小屋へ下山した。ここで、僕はやっと独りになったわけだが、何だか気持ちが高ぶって眠るどころではない。唯、レスキュー隊が早く来てくれたので彼女も感謝していたし、僕自身、日本のレスキュー隊の素晴らしさを痛感するのだった。

さて、レスキュー隊のほうは実に素早い対応をして下さり、何と夜中の0時半にはブルドーザーで8名の隊員が7合目に到着。一躍、彼女も交えて状況確認と救助の段取りをする。夜明けを待ってヘリでの搬送と決定し、レスキュー隊と彼女は一旦5合目の佐藤小屋へ下山した。ここで、僕はやっと独りになったわけだが、何だか気持ちが高ぶって眠るどころではない。唯、レスキュー隊が早く来てくれたので彼女も感謝していたし、僕自身、日本のレスキュー隊の素晴らしさを痛感するのだった。 そして、日曜日(13日)は4時半から救助活動が展開され、ヘリは4時ごろから8合目付近を旋回、5時過ぎには無事彼女の父親は病院へ搬送された。ちょうど、張ったテントの正面にご来光を見ながら、昨夜からの事故の顛末が善い方向へ向かいますように手を合わせたりした。

そして、日曜日(13日)は4時半から救助活動が展開され、ヘリは4時ごろから8合目付近を旋回、5時過ぎには無事彼女の父親は病院へ搬送された。ちょうど、張ったテントの正面にご来光を見ながら、昨夜からの事故の顛末が善い方向へ向かいますように手を合わせたりした。 考えてみると、正月の安達太良でもちょうど遭難事故があり、救助隊と同宿していた。今回は、まさか自分がレスキュー隊と被害者の間に立って動くことになろうとは夢にも思わなかった。しかし、何とか役目を果たせたようで今はほっとしている。

考えてみると、正月の安達太良でもちょうど遭難事故があり、救助隊と同宿していた。今回は、まさか自分がレスキュー隊と被害者の間に立って動くことになろうとは夢にも思わなかった。しかし、何とか役目を果たせたようで今はほっとしている。というわけで、この日は山頂へ向かう気力も体力もなく、早々に下山して帰りのバスを待った次第。偶然、5合目からの道で、救助隊の二人と彼女が乗った車と会い、父親の命に別状がなかったことを知らされて良かったとあらためて思った。医学の勉強をしている彼女にとっても、忘れられない経験になったのではないだろうか。

世界のフジヤマ、そこには実に沢山の外国人がやってきており、我々の感覚とはまた違った山登りが存在することも、あらためて知らされたような気がした。まあ、とにかく、疲れましたわ~~!!